データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 近世 下(昭和62年2月28日発行)

二 商品流通の進展

米の流通

近世商業の主取扱商品が米であったことは、天下の台所といわれた大坂における正徳年間(一七一一~五)入荷量が他に抜きん出て第一位であったことから知られよう。伊予諸藩も主として江戸での藩邸運営関連経費を捻出するため、毎年一定量の大坂回米を余儀なくされていたこともあり、貢米の相当量が回送された。その量は、表六-18に示したように時期により変動はあるが、松山藩が三~四万石、宇和島藩が二~四万石、大洲藩が一~二万石のほかはおおむね一万石未満であった。いずれも諸藩表高に対して二〇パーセント前後の量にあたり、貢米総量の半分近くが回送されたことになる。ただし伊予に表高約一万石あった天領からの貢米は、元禄四年(一六九一)から稼行された別子銅山用の飯米として直接輸送、供給されている。

領国内の米の動きを示す一般例を、寛文八年(一六六八)四月宇和島藩が幕府の尋問に答えた記録からうかがうと、領内への他国米流入は不作年でもないかぎりなく、通常年は藩庫に入った米のうち売り払いにあてる分は上方払いとし、家中への禄米・扶持米等のうちの余剰分が城下町人への飯米として地払いされた。このため城下での米価水準はこの御家中米売買値段が基準となった(『記録書抜』)。元禄六年八月の藩令によれば、大豆・大麦・酒・味噌などとともに他国からの米の移入を禁じており、それは貞享五年(一六八八)から定められていた(「同上」)。

松山藩では例年秋口の八月頃津留めを行って米の流入を禁じ、春先の二月頃解禁している(「御触状控帳」)から、宇和島藩でも一年を通じて他国米の流入を禁じていたかどうかは疑わしい。他国米流入の禁令が恒常的に見られるのは藩米や家中米を城下で有利に換金するためであり、とくに新米が市中にあふれて米価水準が下がりやすい秋口から冬にかけて津留めを行ったのである。その一方で他国船が三津や松山に米の買い付けに来やすいよう、元禄七年三月、三津の入津船が町奉行や舟奉行などに繁雑な手続きをしなければならなかったのを、当地の米肝煎に告知するだけでよいようにあらためている(「諸事頭書之控」)。

宇和島藩と同じように、松山藩でも家中売米は町方米商人や米仲買によって換金された。元文二年(一七三七)一〇月二三日に出た松山町奉行の沙汰によれば、当時家中売米は正米でなく、新米為替米手形という形で売りに出されており、しかもその手形で正米を引き取りに来るのは来年秋まで待つように、その間の利息は相応に付け、場合によっては勘定所でも手形を引き取ろうと告げている(資近上二-59)。これは家中への支給米が藩府から引き渡される以前の、相当早い時期から手形の形で多く売りに出され、いわば家中米を引当とした借入手形が濫発された。そのために秋口になって正米不足となったので、正米引渡しを一年間猶予してもらおうという家中の身勝手な都合を藩が後立てたことを示している。江戸の幕府御家人が禄米を引当として恒常的に借金生活を送っていたように、当時の家中の生活の一面を物語っている。

御米場所

松山城下では家中売米のほか、上方回送を除く藩米の余剰が専用の払米機関で商品化されていた。松山藩では家中売り米に対して藩府の米を御城米といい、城下に御米場所という機関をおそくとも一七世紀末までに設置して売払っていたのである。「松山大年寄役所記録」の明和六年(一七六九)九月一九日の条によれば、藩米の売り払いは俵数の多少によらず、御米場所に集まった買受希望者の入札で行うこととなっていた。「諸事頭書之控」によれば、宝永四年(一七〇七)一一月から翌年一〇月まで一年間の御米場所での米売買高は約六万三、〇〇〇俵(約二万五、〇〇〇石)もあり、大坂回米量の六割以上の量に相当した。これでも近年打ち続き売買が減少していると記録されており、松山城下での払米量が相当なものであったことが推測できる。城下町方人口は当時約一万六、〇〇〇人ほどであったので、家中売米量も合わせればあきらかに米過剰となる。城下で商品化された領主米は米仲買の手を経て商人米として領外に販売されたことがわかる。さらに、「裁許帳」によれば、宝暦一〇年(一七六〇)一〇月から二一月にかけての二か月間に、御米場所元役が三回も御売米御用のため尾道に出向いており、大坂や松山城下以外に、藩米を有利に換金するため積極的に売り先を求めて行動していたことが知られる。

御米場所を運営していたのは藩府から命じられた松山米問屋であった。宝永五年一〇月現在では米場所役人として七名がおり、肝煎役を務めていた和泉屋庄兵衛が宝暦一〇年(一七六〇)五月に御役御免を申し出て認められ、一一月には児嶋屋次郎左衛門と新田又左衛門の両名があらたに元役を命じられている。そのさい一人につき二名ずつの請人を後日藩府に届げ出ているので、相当な責任を負わされ、ために長期つとめることが困難であったものと思われる(「裁許帳」)。

ところで米売買というとき、領外取引の場合は実際に存在する米俵(正米)が取引の対象であったことはいうまでもない。しかし、領内での米取引では、売りに出された米が蔵にある場合でも現実に授受されるのは手形であり、それが転売されることも少なくなく、最終の買受人が蔵に出向いて米を引き取った。もとよりこの米手形を扱えるのはあらかじめ登録された米問屋、米仲買のみであり、宝永五年二月松山城下永町に住む借屋人、糸屋弥右衛門が手形米の取次を行い、不埓であるとして町奉行から尋問を受けている(「諸事頭書之控」)。販売用の在庫米量を超えて米手形を売りに出すことは空米取引として厳しく規制された。これを防ぐため藩府は手形に御米場所の加印を行っていたが、少しずつ乱れが生じ、過剰発行が生じた。宝暦一〇年九月、松山城下の米商人およびその手代が五五名も禁制の紛敷札売買、すなわち空米取引をした罪で押込またぱ徘徊留メの処分にあっている(「裁許帳」)。

米価の構造と変動

近世における米価の動向は、米が領主層の主要な換金収入源であると同時に、町人や山方・浦方領民を中心とした米の購買者にとって生活必需品でもあったので、大きな意義をもっていた。これを宇和島藩の例で見よう。元禄六年(一六九三)九月、江戸詰め家中が申し出たところによると、宇和島城下の米価が他地域に比べて下落しているため、自分たちの禄米払いによる収入が減少し、奉公が困難となっている。米価下落の一因は城下での雑穀売りを放任しているからで、米価引き上げのためそれを停止して欲しいといっている。逆に、正徳四年(一七一四)の高米価期には、城下町方が困窮したため、藩は町奉行を通じて、一俵に満たない量の雑穀でも在方から籠に入れるなどして城下に売りに出すよう通達を出している(『記録書抜』)。このように米価の高低はいずれも為政者にとって放置できない問題であり、さりとて恣意的に米価を設定できないほどに当時、市場経済は進展していた。

寛政元年(一七八九)に幕府巡見使が伊予に来たさい作成された答書によれば、松山城下の米価水準は大坂および瀬戸内各地の相場を基準にしながら、当地の需給状況を勘案して決められた。宝永元年(一七〇四)「諸事頭書之控」によれば、この年一一月、幕領川之江の代官所から松山に飛脚が来て一〇~一二月の月別平均米相場を聞き合わせている。全国の幕領貢租には一定量の石代納(貢租の貨幣代納)があり、その換金基準を得るため幕府は早い時期から全国の主要地米相場情報を収集していた。この報告はすでに設置されていた御米場所の役人を務めていた松山米問屋が行っており、いうまでもなく松山で米相場が立てられていたことを示している。

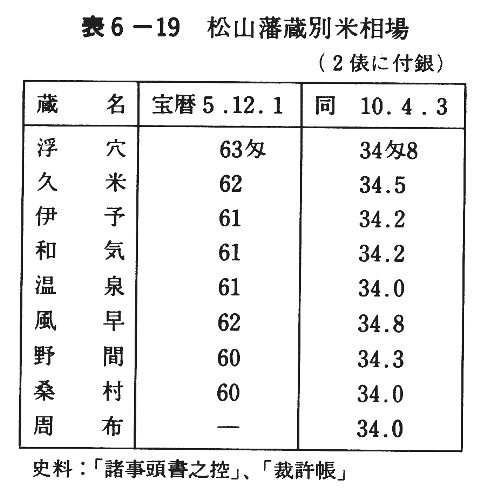

松山における町米相場がどのようなものであったかを宝暦二年(一七五二)の記録から見ると、九月中の町米相場平均が一石に付き四二匁一分であったのに対して、御米場所の一〇月二日付藩米売り払い相場は一石に付き四〇匁七分であった。新米出始めの九月はやや高めとなるので、両相場はおおむね同水準といってよく、松山での上米卸売相場と見ることができる。松山領では支配していた伊予国内九郡にそれぞれ貢租米を収納する蔵があり、このほか町方には御永蔵、地蔵、三津蔵の三蔵があった。各蔵から払米される米の相場は同一でなく、九郡については表六-19のとおりであった。価格差はさほどではないが、山間部の浮穴蔵がもっとも高く、それに準ずる久米蔵と、浦方を多く抱える風早蔵が他蔵より高くなっているのは領内の米の需給事情を反映しているといえよう。

松山米相場が伊予以外の地域の相場に対してどのような地位にあったかを見よう。大坂に集荷される米の量は一〇〇万から一五〇万石以上であり、西日本一帯はもとより、日本海に面する東北地方からも回米された。ここで立てられた米相場が大きな影響力をもったのは当然といえる。これに対して地方での米相場は基本的には各市場の需給関係に影響されながらも、最終的には中央市場である大坂でいくらで売米できるかということが売買当事者の判断基準となった。したがって、どの地方市場でも大坂米価とほぼ連動して米相場が立てられるようにみられるが、現実にはそうなっていない。それは前項で見たように、領主による米の移出入に対する規制のほか、安定した取引経路が確立されているか、または現金売りか掛売りかというような取引条件によっても相場が異なったのである。

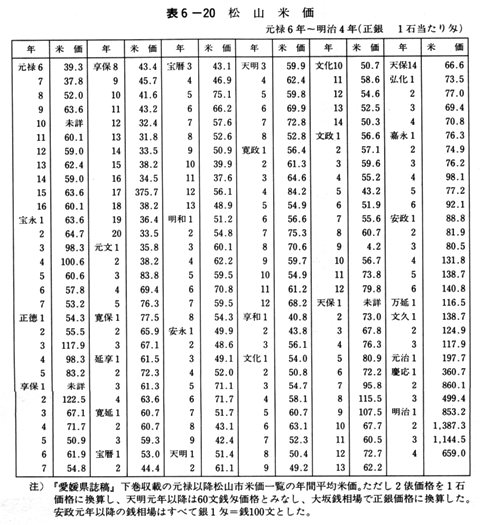

『愛媛県誌稿』下巻には「元禄以降松山米価」として元禄六年(一六九三)から明治期にいたる米価表が収載されている。この米価が毎年どの時期の、どの取引段階のものであるかは不明だが、断片的に知られる他の米価史料と比べると、少なくとも宝暦期までは九~一二月の松山町米相場水準に近い。明和期以降、とりわけ天明以降はまったく差が開いてしまうが、のちに述べる六〇文銭匁勘定となったとみなして正銀建てに換算してもなお差は少なくない。ところが、表六-21に示したように、対応する各年の大坂・広島・防長(周防・長門)米価と比べると、天明以降の修正米価はとりわけ防長米価の水準と動向に似ていて、むしろ天明以降の町米相場あるいは代銀納相場の異常な低さに疑いがもたれる。

そこでこの「松山米価」がおおよその各年米価水準を示しているとみなして他地域米価と比べると、松山米価は大坂や広島よりも、むしろ防長米価により連動していることがわかる。より近い広島に連動していないのは、広島が米の移入地で、大藩として厳しい流通規制を行っていたため、独自な動向を示していたからである。これに対し、防長は東北・北国・九州米の通過する瀬戸内の入口として寄港地を多くもち、大坂へ向かう商人米がこれらの港で取引されてしまうことも珍しくなかった。いわば大坂に次ぐ取引量の多い地域であり、瀬戸内沿岸地域にも影響を与えていたものと思われる。

一方、米価水準は、大坂・防長・広島・松山の順で高く、伊予島嶼部へ防長地方や尾道から北国米等が商品化されて移入されることはあっても、四国本土各地のおおよそが米移出地であったことから、平均的に伊予は低米価の地域であったことが見通される。

特産物の流通

明治七年(一八七四)新政府が全国三府六〇県について調査した、いわゆる「府県物産表」によれば、愛媛県産品で上位に位置した産物は表六-22のとおりであった。明治初年に急激な経済構造の変動が生じたとは考えられないので、同表は幕末期伊予の状況をあらわしていると考えられる。これらの産物のうち、全国各地で広範に市場めあてに生産されたものとして、木綿、紙、蝋があげられる。これらは元文元年(一七三六)の「諸色大坂登高表」にも伊予からの入荷商品として他の穀物、水産物とともに記載されていて、近世中期から伊予の特産物であったことがわかる。諸藩は米以外の収入源としてこれらの産物に目をつげ、とくに米の生産できない山村に対しては貢租としての納入量以上の紙や蝋の増産を奨励する一方、その買い集めおよび領外販売に対して厳しい流通統制を行った。

近世初期から伊予各領で生産されていた紙について見ると、宇和島藩はすでに元禄元年(一六八八)買い集め独占体制(専売制)をとり、大坂紙問屋丁字屋に製品を送って三〇〇貫目の献上銀を得ている。延享二年(一七四五)生産者農民の反対で一時専売制は中断したが、宝暦九年(一七五九)ふたたび実施している(『記録書抜』)。松山藩でも明和五年(一七六八)紙専売制を実施した。その方法は①城下、久万町、および丹原町に一か所ずつ御用場を置き、②紙漉人にそこへ製品を集荷させ、他領への抜荷、直取引を停止させる、③領内紙商人は生産者と直取引をしないで御用場から仕入れる、その証拠に製品荷物に検印を押す、④原料の紙苧も他領商人、紙漉への販売を禁ずる、という厳しいものであった(「古三津村庄屋覚帳」)。このほか大洲藩では宝暦一〇年(一七六〇)紙専売制が確立し、抜荷防止のための厳しい紙輸送監視体制もできた(通近上二-六)。新谷藩は同一三年に大洲藩にならい、西条藩は文政(一八一八~二九)ころ、今治藩は嘉永五年(一八五二)、それぞれ紙専売をはじめている。

つぎに南予を中心に近世中期から商品生産として進展した木蝋について見よう。宇和島では宝暦四年に城下町三商人による蠟実晒を認め、木蠟原料の櫨や漆実の集荷権限を与えた。しかし生産者農民を拘束するものではなく、櫨実の他所売りも認められていた。生産拡大とともに藩の流通統制は進み、天明四年(一七八四)、特定商人に製品である青蝋を買い上げさせ、国産品として大坂で販売するという体制づくりが始まった。すでに商人による領外への青蠟販売には一割の運上銀を課していたが、藩買い上げの際は運上免除としたのである。こうして文化八年(一八一一)第一次専売制といえる集荷独占がはかられたが蠟座の反対で二年後に撤廃された。文政八年(一八二五)大坂での蠟相場下落という状況をうけて、藩の一手販売による蠟相場引き下げを意図して、第二次の専売制が実施された。しかしこの際も、翌年櫨実専売が中止され、三年後には青蠟の方も買い上げ資金繰り困難により専売制中止となった(通近上-二-八)。その後も安政三年(一八五六)および慶応年間にたびたび実施されたが、紙に比較して永続していない。

なお、宇和島藩についで蠟生産がさかんであったとみられる大洲藩では、その領外移出は慶応元年(一八六五)城下に置かれた産物役所を通じてのもの以外は認められなくなったが、それ以前は一定の運上を上納すれば自由であった。宇和島藩と比べると統制はなおゆるく、内ノ子を中心とする蠟商人の致富の一因となった。

中予を中心に一八世紀中期から展開した木綿の場合も流通統制はゆるやかであった。もともと自給用に農家で生産されていた白木綿が買い集め商人および木綿問屋の手によって積極的に大坂市場へ移出されるようになっだのは、松山藩について見ると表六-23のように一九世紀初頭であった。すなわち、松山城下木綿商が取り扱った領外移出高は文化元年(一八〇四)約七、〇〇〇反であったのが、同五年に八万六、〇〇〇反、九年には一〇万反近くに発展している。綿織り発展に伴い、品質の向上と原料である篠巻不足を補うため、上方の原料に依存するにつれて、上方とくに大坂綿商の支配を受けるようになった。のちに見るように、瀬戸内航行船の上方への積荷の木綿出荷地が生産地である島しょ部である場合も少なくない。たとえば、松山藩領島方の岩城島では天保一五年(一八四四)一年間で三四回にわたり計二万七、〇〇〇反が大三島野々江村では六回にわたり五、六〇〇反が上方問屋へ向けて積み登された。

松山藩は文政以降に城下および隣接農村で生産の拡大した高機縞(伊予縞)に対して、安政三年(一八五六)一手買い上げ体制をとり、それまで買い集めをしていた城下の縞屋への売り渡しを禁じた。公認された仲買のみが集荷を認められ、買い上げ価格も本町一丁目に設けられた買上場所で丈、巾、品により決められた(「御触状控帳」)。しかし、生産地域がきわめて制限されていたこともあり、高機縞の取引量は明治初年までさほど伸びなかった。

農村一帯での小巾白木綿生産が展開した今治藩では、文久三年(一八六三)の勘定所記録によるかぎり、領外への積み出しや一〇反以上の小売、原料綿の仕入れなどのさい、藩の産物木綿懸合という役所の指示を受けたり、届け出を行う程度の規制が認められるのみで、比較的自由な流通がなされていたとみられる(資近上三-107)。

在方商業の進展

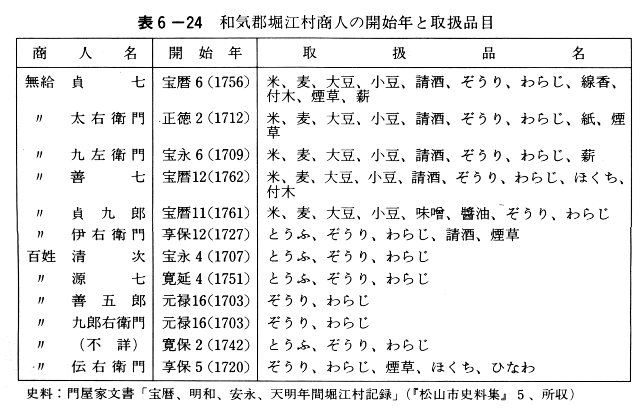

近世前期には厳しく統制されていた農村内での商取引、すなわち在方商業の発展は、農民が自給自足経済からぬけ出して、より有利な特産物の生産に集中したり、生産効率の悪い日用品の自給を他の余剰物資の販売で得た貨幣で購入しようとするにつれて不可避となった。宝暦一四(明和元)年(一七六四)、松山領和気郡堀江村には一二名の商人が在住していた。うち五名は半世紀以上も前から商売を続けており、在方商業が一七世紀末の元禄ころから芽生えていたことがわかる。取り扱い品目を見ると、どの商人もぞうり・わらんす(わらじ)を扱っており、また農村であるのに米、麦、大豆、小豆のような穀類を扱うものも五人いて、奇異な感を受ける。それは堀江村が近世でも松山と今治を結ぶ往還筋に面し、また港があったことから旅行者や船員向けの商品が多かったことによるのであろう。しかし、豆腐・酒・味噌・醤油・綿花・煙草・紙や、付木・ほくち(火口)のような灯火用品は農民の日常消費物資であり、自給が困難であったことから少しずつ需要が広まっていったものと思われる(表六-24参照)。

また、寛政一一年(一七九九)の調査によれば、松山領越智郡島方一七か村にはいずれも一軒ずつの問屋があり、岩城村のみは一二軒もあった。このほか岡村(岡村島、現、関前村)は六艘の商船があり、岩城村は九艘もあった(資近上二-166)。農業生産が不十分な島方では近世初期から自給経済は不完全であり、自給できない物資を扱う問屋が各村にあったのは当然といえよう。さきにふれた白木綿が島方を中心に生産されたのも、島民の日用品を購入する必要から進展したと考えられ、その製品をおなじ問屋が集荷し、中央市場問屋に回送していたとみられる。

在方商業の進展を領主は手をこまねいて見ていたわけではない。諸藩はそれが農民の日常生活にとって不可欠となっていることを認めながらも、過度に進展することが幕藩体制の基盤をゆるめることになるので折にふれて統制を加えた。嘉永元年(一八四八)、西条藩は在方における主要通路以外での店舗商業を停止する触れを出した。同年七月、氷見組に属し、西条から土佐山への通路に面する中野村は、村内二か所に往来筋同様の品を扱う店の営業を認めてくれるよう、大庄屋を通じて藩に出願した。その理由として、①当村は本百姓が少なく、山稼ぎ等の賃銭収入で生活するものが多い。②村内農家の多くが往来筋から遠く離れているのに加えて、村内船形組では川にさえぎられており増水時には男でも渡川できず、孤立して買物が不便である。③土佐山はじめ山方への通路にあたっていて、日用品が手近に調達できなくては不便である。この出願は却下され、同年九月再度出願したところ、とくに日用品として不可欠な、米、麦、醤油、塩、茶、たばこ、ぞうり、わらじ、付木、灯心、ろうそく、紙、薬の一三品目が認められ、町方からあらためて出店することになった(資近上五-72~74)。

さらに小松藩は、嘉永五年二月、在町の諸店が通帳による売買、すなわち現金によらない掛取引をやめさせるよう統制した(資近上四-67)。現金取引でなく、掛取引が無限に拡大することを憂慮した規制といえる。また、安政二年(一八五五)五月には在町における売買はそのつど藩府に申し出てから行うべきであるのに、近年それがなされずに行われていることに対して藩府はその遵守を命じた。これらの動向からも在方商業の進展ぶりをうかがうことができる。

行 商

在方商業の進展はたんに農村への商業浸透を意味するにとどまらない。農民や浦方の漁民による商業活動を刺激し、そのことがますます在方商業の進展に拍車をかけた。農閑期等における農民たちの商業活動は当初村内あるいは近辺農村にとどまっていたが、しだいに遠隔地への行商におよんだ。

近世初頭から公認されていた行商として、松前のおたたがある。もともと、魚を入れた桶を頭に乗せ、正木城下を行商していた女たちである。加藤嘉明が慶長八年(一六〇三)正木(現、松前町)から松山へ城を移すとき、おたたは城の石などの運搬を命じられた。その際の協力が認められて松山城下での魚行商が許され、ごろびつ(御用櫃)とよぶ木製の桶がその特権の象徴となった。特権の内容は松山領内での自由行商と営業税の免除であった。許可者は幕末までに少なくとも一〇〇名以上いた。商圏は取扱商品が生魚であったため、松前を中心とした一〇キロメートルほどの地域、すなわち松山城下のほか、伊予郡・温泉郡の松山領に限定されていたと考えられる。

近郊行商から特産物の遠隔地行商に進んだ例として椀船がある。椀船は越智郡桜井村(現、今治市内)に起こった漆器行商だが、その商業活動は近世初期まで遡ることができる。桜井村に隣接する拝志北村の農民は加藤嘉明支配時代から竹とかずらで作ったケンド(篩)を生産し、近在の農家に天秤棒でかっいで売り歩いた。のちには小舟を操って島嶼部および北九州方面へも販路を広げた。こうした遠方への船行商の過程で紀伊黒江(現、和歌山県海南市)産の漆器を九州沿岸で販売し、伊万里・唐津産陶器を上方で売りさばくという遠隔地行商が確立し、発展した。文化文政期ころまでに桜井村で漆器生産も行うようになり、明治・大正の全盛期の基礎を築いた。

椀船類似の行商として、始期は少し下るが伊予郡松前のからつ(唐津)船、風早郡睦月島の縞売りと称した船行商がある。からつ船は砥部産の陶磁器を小船に乗せて売りまわったものであり、縞売りは島で織られた縞木綿や絣を船で行商したことをいう。縞売りは睦月付近で潮待ちする沖の船に、島の野菜や薪炭とともに島で織った反物を売ったのがはじまりといわれる。幕末近くになってから沖売りより遠隔地への船行商に転じ、島内産の反物では不足するので、三津浜・今出・松山からも仕入れるようになった。睦月島には慶応三年(一八六七)長崎の呉服問屋からの返り荷と思われる絹・ちりめん等の送り状が残されているので、慶応期までには長崎へも出向くようになっていたことがわかる。

幕末期から始まった行商活動として合田(現、八幡浜市)の行商もある。もともと喜多郡方面へいりこ(鰯の煮干)を行商していたのを瀬戸内沿岸・上方・高知方面へも手を伸ばすようになった。取扱商品は合田近辺で生産された綿布を中心として、紙、畳表、すぼし、いりこ等、行商先の特産物や日用品であった。以上、いずれの行商も椀船と同様に昭和期まで発展の一途をたどった。これら以外に越智郡島しょ部を中心とした芋船といわれる行商が一八世紀後半ころより起こっている。この地域は他の伊予地方にさきがけて甘薯の栽培が行われたところであり、生産額も南予や上浮穴地方とともに上位を占めていた。もともと自給用食料であったが、生産が伸びるにつれて近辺に売りさばくようになり、山陽筋から兵庫あたりまで出向くこともあったという。

領外交易の展開

宝暦四年(一七五四)閏二月、松山藩が郡代官を通じて桑村郡壬生川村(現、東予市)と周布郡三津屋村(同)に通達した出入船に関する規定の中に、旅船、すなわち領外からの商船入港について次のような条文が入っていた。

商売物を積んだ他所船が入港したさいには、三津屋村・壬生川村それぞれの顧客と直接相互に商談を進めること (資近上二-194)

この条文は近世初頭、農民をできるだけ貨幣経済にふれさせないよう、商品流通は領主経済の枠内で必要最小限に認めていた原則と比較すると大きな変化を示している。他領の商船が自由に入港でき、しかも農民と直接商談ができるようになっているからである。こうした領主の政策転換は商品流通をますます進展させ、寛政元年(一七八九)現在で松山城下から他国へ出ている商人は約五〇人、他国から城下に入っている商人が約三七〇人もあった。出国商人の主たる取り扱い商品は、米・茶・古手(中古衣類)・毛綿などであり、入込商人は京都・大坂・中国筋からのもので、呉服・木綿・細物・金物類を主として取り扱っていた(「御巡見使様御尋之節御答書」)。

当時、大坂が天下の台所として、とりわけ西日本一円の商品はまず大坂の市場に集荷されたようにいわれるが、大坂を経由しない、地方どうしの取引もけっして少なくなかった。たとえば、宝暦一〇年(一七六〇)五月、三津川口からの出船手形によれば古手が長門へ三一丸、加賀へ一二丸出荷されている(「裁許帳」)。また、西条藩とともに奉書紙生産を国産品として積極的に進めた小松藩は原料不足を打開するため、石見国から文化一四年(一八一七)に二、○○○貫目の楮を買い付けている。文政一一年(一八二八)にはさらに七、〇〇〇貫目を調達し、その仕入銀を用立てるためか、領内特産の白目(アンチモニー)を石見銀山に売却する商談をまとめている(資近上四-14・25)。

和気郡堀江村門屋家に残る出船証文、すなわち堀江浜川口ないし和気浜川口からの出船許可を堀江番所に求めたさいの記録によれば、断片的であるが享保二〇年(一七三五)から文政四年(一八二一)にいたる、当浦から出荷した積荷の内訳と出荷先がわかる(資近上二-196)。表六-25に示したように、牛馬鹿皮のみ大坂向けであるが、それ以外は天明期までは伊予国内か対岸を中心とした瀬戸内沿岸部となっている。出荷品も塩田用燃料の松葉および大束(松薪)が中心であった。讃岐直島近辺などで難破した伊予から大坂向け船の浦証文にあらわれる積荷も松割木、掛木、薪などが多く、こうした燃料が意外にたくさん取引されていた。しかし、文化期以降、大半塩荷が出荷されるように変化している。主として和気浜村内の片岡塩田で生産されたもので、このことから生産が伸びたことが知られる。出荷商品が変化したこともあり、出荷地は東九州沿岸部が中心となった。積み船はほとんど出荷先から買い付けに来た商船であったことも判明する。

文久四年三津浜入船帳

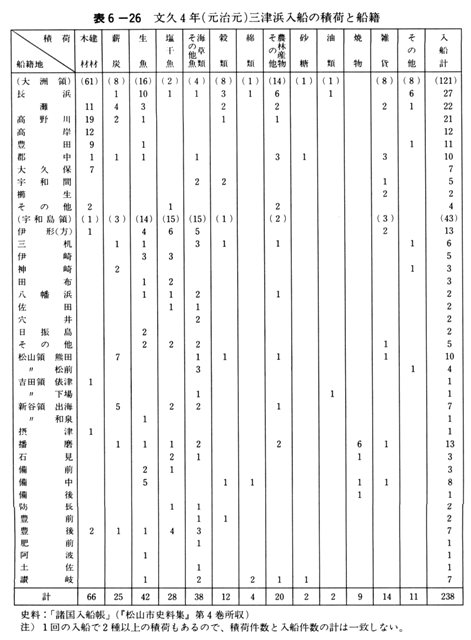

以上は断片的な記録から商品流通の動きをさぐったが、次に一年間の商品移入がほぼ完全にわかる記録から統計的にその特徴を見てみよう。文久四年(元治元年、一八六四)、三津浜川口に着船したっどその船の船籍、帆の反数、船頭名、乗組員数、積荷を記した「諸国入船帳」から、船籍地および積荷別の件数を表六-26にまとめた。船籍地は船の所属地であって、かならずしも出荷地を意味しない。たとえば石見国浜田の船が大洲領長浜に寄港し、そのさいそこで仕入れた商品を三津浜に売り込みに来るような場合もあったからである。しかし、「入船帳」は出荷地を全く明記していないので船籍地はある程度、出荷地を知る手がかりにはなろう。

文久四年の正月から十二月までの間に商品を積載して三津浜に入港した船は合計二三八隻であった。うち四割の九四隻は荷主の依頼を受けて三津浜の問屋商人に商品の積送をするため入港したものである。残り六割は船頭が自分荷物として船籍地あるいは寄港地で買い入れた商品を売り込むため入港した。商談がおり合わず、残り荷を積んで再出港した場合もあるが、大半は三津浜で商品を積みおろしたようである。まず商品別に見ると、松や杉の丸太・角材や板材、および竹などの建材がもっとも多く、のべ件数の二四回にあたる六六件を占めた。ついで生魚が四二件であるが、塩魚、干魚やいりこ、干鰯、海草類など、水産物として一括すると一〇八件、全体の四割五分を占めた。さらに薪炭が全体の約一割を占める二五件あった。三津浜川口はいうまでもなく松山の外港としての機能をもっていたが、推定される消費の規模と比較すると、これら以外の農産物や雑貨類の入荷量の比重は小さかったといわねばならない。雑貨は笠、傘、ござ、足袋、苫、紙などであり、変わった移入品として鯨の赤身が一件あった。当時、生産がさかんであったとみられる伊予縞の原料となる実綿、繰綿はわずか四件の移入にとどまっており、大半は松山近辺の領内で自給生産されていたと推定せざるをえない。

移入商品を船籍地別に見ると、大洲領からの船が全体の半分を占めている。そのうちで長浜・灘・高野川の船が目立っていた。大洲領の船は木材および竹を主として積送ないし売り込みに来ているのが特徴で、ついで生魚および薪炭も取り扱っている。対照的に宇和島領の船は建材、薪炭はほとんどなく、生魚や、塩魚・干魚等の水産物が中心となっている。伊形(伊方)・三机・伊崎(磯崎)など、伊予灘に面した諸浦の船が中心で、宇和海方面はさほど多くない。また、今治領以東の東予の船はまったく入港していない。伊予国以外では瀬戸内沿岸一帯にわたっている。しかし、九月九日生魚を積んで入港した備中麦島の船は、大洲領灘の浜田屋文吉に賃貸されたものであった。三津から遠い船籍地の船による生魚積送は、実際には船籍地からの積荷ではなく、こうした状況も少なくなかったであろう。

「入船帳」は積荷がなく、商品の買い付けに来港したものも記録している。しかし、その商品はほとんど明記されていない。松山藩の統制商品であった縞および古手(古着)については、三津出港のさい積み出し許可を要したため、その動向をつかむことができる。同年のべ二七件あり、縞が四丸と七七三反、古手が二〇八丸出荷されている。これらについては出荷先が明記されており、豊後と豊前が大半であった。瀬戸内方面へは縞がわずか一件記録されているにすぎない。これらの動向から、幕末期までに松山城下および近辺地域が生活必需物資を移入し、工産物である木綿類を移出する経済の構造が形成されつつあったことがうかがえる。

|

表6-19 松山藩蔵別米相場 |

表6-20 松山米価 |

表6-21 松山地方諸米価の対比 |

|

表6-23 松山問屋による木綿販売高 |

表6-24 和気郡堀江村商人の開始年と取扱品目 |

表6-25 堀江浦・和気浜出船積荷(判明分のみ) |

|

表6-26 文久(元治元)三津浜入船の積荷と船籍 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索