データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 古代Ⅱ・中世(昭和59年3月31日発行)

一 在地勢力の進出

内乱の中の荘園

六〇年の長きに及んだ南北朝の内乱は、当然各地の荘園の動向にも大きな影響を与えずにはおかなかった。特に社会的混乱の間隙をぬった在地勢力の進出は、荘園の支配関係や在地の状況を大きくかえることになった。このような傾向を助長する役割を果たしたのが、室町幕府によって発せられた半済令である。半済はすでに観応三年(一三五二)に八か国にわたって施行され、その後漸次適用範囲をひろめていたが、それが最終的に体制化したのは、足利義満時代の開幕とともに発せられた応安の半済令である(応安元年=一三六八)。半済は本来、荘園年貢の半分を守護の取分とする制度であったが、ここでは、下地の半分分割となり、守護級有力武士の荘園侵略の強力な武器となった。また、これと併行して地頭・国人級武士の荘園侵略も活発であった。彼らは在地支配の規模こそ守護級武士に及ぶべくもなかったが、在地に根ざした者のみが有するしたたかさをもって、荘園侵略を進めていった。

これに対して、荘園領主は従来の荘園を維持するために、新たな対応を迫られることになった。荘園領主のなかには、京都から遠く隔たった地にある荘園の支配を断念して、京都近郊のいわゆる膝下荘園に支配の重点を移そうとするものも出てきた。また、従来のような荘官・雑掌を通じての支配に見切りをつけて、新たに荘園領主自身が現地に下向して直務を試みたり、あるいは逆に、荘園経営の一切を現地の有力者に請負わせて年貢収取をはかろうとするものもでてきた。

このような社会的混乱期の荘園にあらわれてきたさまざまな側面は、伊予国の荘園でも確認することができる。南北朝の内乱が伊予国の荘園に与えた影響は、荘園の数の変化に最も端的にあらわれている。すでに一度見た数字であるが、鎌倉時代には国内に二五を数えていた荘園が南北朝時代には二二になり、室町時代になると一六に激減する。

そこで、本節では南北朝期以降の伊予の荘園をとりあげて、在地勢力の進出の具体的な状況、そのようななかで荘園を維持しようとする荘園領主の再編の試み、そして、それにもかかわらず解体していく荘園の姿等を描いてみることにする。

小早川氏と弓削島荘

南北朝期の伊予の荘園に最も活発に進出してくるのは、東寺領弓削島荘に姿を見せた小早川氏である。鎌倉期の弓削島荘については、塩の生産を事とする島荘園の特異な生産構造、地頭の荘園侵略や下地中分の経緯、悪党的海賊の活動やこれに対する農民の抵抗などの諸側面を見てきたが(第一章第五節参照)、このような瀬戸内海中の小さな島荘園にも動乱の波は容赦なく及んできた。小早川氏が弓削島荘に最初に姿を見せるのは、南北朝の動乱が始まってまもない康永二年(一三四三)のことである。この年四月、東寺雑掌光信の訴えをうけて室町幕府引付頭人奉書が、当時伊予守護であった細川頼春に発せられているが、それによると「小早川備後前司(貞平)、同庶子等幷当所住人民部房・四郎次郎以下の輩、なほもって退散せず、いよいよ乱妨狼藉を致」したという(東寺百合文書・六八四)。この奉書をうけて同年八月には守護細川頼春の遵行状が小早川一族に発せられ(同・六八五)、さらに守護代の打渡状も発せられているが(同・六八六)、小早川一族の狼藉がおさまった様子は全くない。その後荘園領主東寺は、弓削島荘にやってきた小早川氏の活動について「国中忩劇の隙を伺ひ、当島に打入り、百姓住宅を追捕し、乱妨狼藉を致すの条、濫吹の至り、言語道断の次第なり」(同・七四五)とか、あるいは「事を世上の動乱によせ、使節遵行の地に立ち還り、若干寺物を押取り、下地を押領せしむるの条、造意の企て、常篇を絶つ」(同・八〇〇)と、口をきわめて非難している。ここに動乱の間隙をぬった小早川氏の巧妙な荘園進出のありさまを、まのあたりに見ることができるであろう。同時に、東寺側の激しい口吻のなかには、在地勢力の荘園侵略に直面した荘園領主の危機感がよくあらわれている。

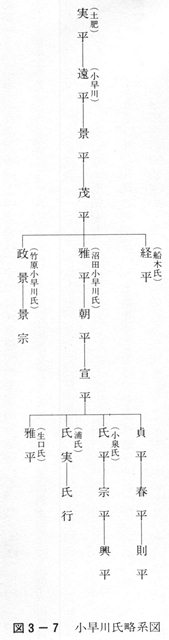

ここに姿を見せた小早川氏は、相模国の西部、箱根山麓に位置する早河荘土肥郷を本貫の地とし、源平合戦史の中で名高い土肥実平を遠祖とする一族である。その土肥一族が、源平合戦の勲功の賞として安芸国の東部、沼田川流域の沼田荘(広島県三原市)に地頭職を得て、実平の子遠平の時に入部し、小早川の名を名乗るようになった。承久の乱に際して一族は鎌倉方にくみし、京方没収地のひとつ沼田荘西方の都宇竹原荘(広島県竹原市)の地頭職をえて活動範囲を拡大した。さらに遠平の孫茂平の時には、三男雅平に沼田荘を譲ってこれを惣領とすると同時に、四男政景に都宇竹原荘を譲って庶家竹原小早川氏を成立させた(図3―7参照)。そしてまもなく、一族はその活動の舞台を瀬戸内海に求めていくことになる。

したがって、小早川氏と伊予国との関係は、すでに鎌倉時代の末期から見られる。たとえば、正和三年(一三一四)七月、越智郡高市郷(現今治市)代官景房による海賊追捕を賞する旨の六波羅御教書が小早川朝平に発せられ(小早川家証文・四五八)、元応元年(一三一九)にも同趣旨の六波羅御教書が見られる(同・四八三)。これらによって、このころ小早川氏が高市郷に所領を有して代官を置いていたことが知られよう。

庶家衆の活動

しかし、小早川氏の内海進出が本格化するのは、やはり南北朝期になってからである。このころ沼田荘の惣領家から多くの庶家が分立し、それら庶家衆が中心となって内海島嶼に進出していく。庶家の分立が著しく進んだのは、朝平の子宣平の時である。彼は長男貞平に沼田荘を譲って惣領職を継承させると同時に、その兄弟たちに所領を分与してそれぞれ独立させた。たとえば、沼田荘内小泉に土地を与えられて以後、小泉氏を名乗る氏平、同荘内田野浦に拠って浦氏を名乗る氏実、そして沼田荘に近い内海島嶼生口島の地頭職を与えられ、生口氏を名乗る惟平などがそれである。なお、茂平の子経平は、これらよりも早く分立して船木氏を名乗っている(図3―7参照)。そして、南北朝期の弓削島荘で活動するのは、主としてこれら小早川庶家衆なのである。

さきに惣領家の貞平が乱暴を指摘された康永二年(一三四三)には、これら庶家衆に関する史料もいくつか残されている。まず九月には、庶家衆の一人と思われる小坂鶴夜叉の代官所信政が、ついで一一月には浦氏実の代官丹後房がそれぞれ書状を書いて、現地の状況を報告している(東寺百合文書・六八七・六八八)。同じく一一月と一二月には、安宿美作五郎の代官大弐房貞秀が、翌年の二月には船木弾正忠の代官信妙がそれぞれ書状を書いている(同・六七二・六八九・六九〇)。鎌倉後期の下地中分後、弓削島荘は鯨方・大串方・串方に三分され、そのうちの鯨方と串方が領家分、大串方が地頭分にそれぞれ属することになったが、これら代官たちの書状を見ると、浦氏と安宿氏が鯨浦(現在の弓削町鯨)、小坂氏と船木氏が串浦(現在の弓削町下弓削)にそれぞれ進出していることがわかる。彼らの荘園支配への関与の実態は必ずしもはっきりしないが、たとえば大弐房貞秀の書状には市とか尾道とかの言葉が見えて、彼らが商業に深い関心を寄せていることがうかがわれる。また船木弾正忠の代官信妙の書状は、串浦沙汰人百姓中にあてて百姓等の出頭を命じたものであるが、これは荘の年貢の納入をめぐって代官と百姓たちとの間にトラブルが生じていることを示している。このように、小早川庶家衆はさまざまな波紋を残しながら、弓削島荘の支配に関与していった。

東寺の対応

これに対して、荘園領主東寺はどのような対応をしたであろうか。すでに東寺雑掌が小早川貞平以下一族の乱暴狼藉を幕府に訴え、幕府から引付頭人奉書が発せられたことを見たが、それでも小早川一族の狼藉はやまなかった。そこで幕府はたびたびの東寺の訴えをいれて貞和五年(一三四九)近藤国崇・金子善喜という二人の武士を使節に任じて島に入部させることになった。小早川一族の関与を排除して荘園の現地を、まちがいなく東寺の支配下におくためである(当時このような手続を打渡といった)。両使は、三月二六日に尾道に着き、二か月近く同地に滞在した後、五月二二日ようやく島に入部した。二か月にもわたって両使が尾道にとどまったことの意味はよくわからないが、この間雑掌たちがしばしば入部を催促する使いを送っていることなどを見てみると、両使は島に入部するのに必ずしも意欲的ではなかったようである。島に入部した両使は六日間在荘して荘を東寺雑掌に打渡した。しかし、幕府の権威を背負っているはずの両使をもってしても、下地の打渡は容易ではなかった。雑掌の言葉によると、「敵方はなお退散せず」、これに対する用心のために「人数を相語らって警固」をしなければならなかったという(東寺百合文書・七四七)。

こうして、ともかくも両使の入部は終わり、荘は形の上では東寺雑掌に打渡された。しかし、これによって在地の支配権が元の通り東寺にもどることはなかったようである。両使入部直後の貞和五年六月、幕府が近藤・金子の両人に発した引付頭人奉書には「事行かざるの上、使節又左右を申さずと云々、甚だいはれなし、不日其節を遂ぐべし、若し猶遅引せば、定め置かるの法に任せてその咎あるべし」と見える(同・七四〇・七四一)。つまり、近藤・金子の両氏は幕府に命ぜられた任務を完全には遂行しておらず、その責任を追及されているのである。さきに見たような、尾道までやってきて、そこに二か月近くも滞在して島に入部しようとしなかった態度といい、ここに非難されている行動といい、この時の両使の動きにはいささか不可解なものがある。これが、両使の単なる職務怠慢の問題なのか、それとも、両使が職務を遂行しようとしても在地の現実がそれを許さなかったのか、必ずしもはっきりとはしないが、おそらく後者ではないだろうか。いずれにしても内乱のまっただなかにある荘園の現地では、いかに幕府の権威をもってしても、荘園領主の望むように本来の姿にもどすのは容易なことではなくなっている。

そのせいであろうか、観応三年(一三五二)には、東寺雑掌は、再び小泉・船木・浦・美作・小坂氏ら小早川庶家衆の狼藉の停止を幕府に訴えなければならない破目に陥っている(同・八〇〇)。雑掌の言葉によると、彼らは「使節(近藤・金子両使)遵行の地に立還り、寺家雑掌を追出し、下地を押領」したという。つまり、荘の現地は使節遵行前と全く同じ状態にかえってしまっているのである。これ以後観応から延文年間にかけて、小早川庶家衆のなかでも、特に小泉氏の活動が活発になる。小泉氏は前にも述べたように、小早川家惣領宣平の子氏平の時に分立し、沼田荘近傍の小泉(現三原市小泉町)の地に本拠をおいた一族で、庶家衆のなかでも海賊的性格が強いといわれ、弓削島以外にも内海各地に多くの足跡を残している。このような海上機動性にとんだ海賊的性格が、小泉氏を最後まで弓削島にとどまらせた理由であろう。

一方荘園領主東寺は、このような荘園の現実をまのあたりにして、荘からの年貢収取を維持していくためには、従来のように荘官を派遣して荘園の管理をやらせる方法では不十分であることを思い知らされていた。そのようななかで、荘園維持のための新たな方法として、今後ひろく採用されることになるのが所務請負い方式である。しかしそれについて詳しく見ていく前に、ほかの荘園の様子を少し見ることにしよう。

南北朝期以降の西条荘

鎌倉時代の西条荘が鎌倉覚園寺領四か村と、京都遍照心院領四か村とからなり、後者が源実朝ゆかりの荘園であって、荘内の金剛院には実朝の供養塔が残されていることはすでに述べたとおりである(第一章第三節参照)。このような西条荘も南北朝時代には動乱の渦中にあった。たとえば、武家方と宮方の争いが激しくなっていた暦応元年(一三三八)一二月、伊予御家人鳥生貞実の提出した軍忠状によると、彼は同年九月二〇日、「西条庄に御発向し、凶徒を郷・得重両城に追籠め、陣を福武山にとり、軍忠を致し」、同一(二か)五日には「侍大将相共に西条庄に打出し、所々に発向」したという(予陽河野盛衰記・六四二)。ここに見える得重城、福武山はそれぞれ覚園寺領四か村のうちの得重村、福武村に所在していたであろうから、西条荘がまさに戦乱のまっただなかにあることがよくわかる。

このような戦乱の影響もあって南北朝期の西条荘はすこぶる多難であった。まず、建武三年(一三三六)二月、足利尊氏の手によって同荘が突如熊野山新宮衆徒に充行われた。その充行状によると、「先例に任せて管領せしめ、御祈禱を致し、軍忠を抽んずべし」(熊野速玉神社文書・五八八)とあるのみで、事情は全く不明であるが、このころ尊氏が京都での宮方との合戦に敗れて九州に向けて西下の途中であったことを考えれば、熊野衆徒を自軍に誘うための一石であったことはまちがいないであろう。この充行が荘園の現地にどのような影響を及ぼしたのか、また、従来の荘園領主である覚園寺や遍照心院との関係はどうなったのかなどについては明らかではない。

ついで、従来からの荘園領主であった覚園寺と遍照心院の間に紛争がもちあがったことも見逃せない。覚園寺に残された文書目録によると、遍照心院が西条荘を「競望」したことによって問題はおこったようである(覚園寺文書・六七六)。「競望」の内容ははっきりしないが、遍照心院が、覚園寺領分の西条荘をも自領にとりこもうとしたのであろうか。これに対して覚園寺側は、西条荘は覚園寺領であること、遍照心院は覚園寺末寺であることを陳弁した。そして、建武四年(一三三七)一二月、足利直義の安堵状をえて、やっとことなきをえた。

河野・細川両氏の進出

このような荘園領主権をめぐる争いもさることながら、南北朝期の西条荘にとって最も重要な問題は、やはりここにも在地勢力が進出してきたことであろう。まず貞治三年(一三六四)三月、伊予の有力豪族として名高い河野善恵(通盛)が、氏寺である風早郡善応寺に、西条荘内菊一名光明寺如来堂幷賀茂宮神田等を寄進している(善応寺文書・八六八)。河野氏がそれまで西条荘にどのように関与していたのかよくわからないが、内乱期の社会的混乱のなかで支配をのばしていった結果であることはまちがいないであろう。その後、河野氏にかわってこの地方に進出してきたのは細川氏である。内乱の終息もまぢかい嘉慶二年(一三八八)一〇月、細川氏の一族と覚しき兵部大輔某(細川満之か)が、西条荘内の有力寺院保国寺の長老に対して寺領を安堵する旨を伝え(保国寺文書・一〇六七)、ついで、康応元年(一三八九)一〇月には、細川満之が代官と覚しき石川入道に対して、保国寺領において違乱のないように命じていることなどをみると(同・一○六九)、すでにこのころには細川氏はこの地方において確固たる勢力を有していたものと思われる。細川満之は足利義満政権の基礎を固めたことで有名な頼之の弟である。細川氏は、頼之・満之の父頼春の時代から、四国全域を領国化しようとして、しばしば伊予国へも侵攻し、河野氏らと激しい攻防をくりかえしたが(第二章第三節参照)、永徳元年(一三八一)に両者の和睦が成立し、宇摩・新居両郡を支配下におくことになった。その結果、頼之は弟満之に西条荘を含む新居郡地方の支配を任せたようである。満之の支配は、その子孫である頼重―氏久―勝久とうけつがれ、少なくとも文明年間までは、そのあとを確認することができる。

このように、南北朝期以降西条荘には、河野氏、細川氏らの武士勢力が相ついで進出したが、この間荘園領主はこれにどのように対応したのであろうか。この時代の荘園領主の動向を伝える唯一の史料は、応永六年(一三九九)足利義満が遍照心院に「新居西条地頭職」を寄進した寄進状である(大通寺文書・一一一九)。本来荘園領主として領家職を有していたはずの遍照心院が地頭職の寄進をうけるという事態の推移がよくわからない。相つぐ在地勢力の進出によってこのころすでに荘園領主権は有名無実になっていたということであろう。この寄進状を最後に、西条荘に関する史料のなかに遍照心院も覚園寺も見えなくなる。それにかわって、荘の現地で勢威を有するようになるのは、細川氏の保護をうけた保国寺である。保国寺には、現在も南北朝時代から室町時代にかけての寄進状や沽却状が多く残されているが(保国寺文書)、これらの多くは荘内の小領主や有力百姓の手になるものである。これらを見ると、寄進や沽却によって名主職を集績した保国寺の影響力が、荘内で次第に増大していくさまがよくわかる。

こうして、鎌倉時代には覚園寺・遍照心院二寺が荘園領主となっていた西条荘は、結局南北朝の混乱期をのりきることができず、まもなく寺領荘園としての実質を失い、衰退していったものと思われる。

河原荘の押妨

在地勢力の活動は、弓削島荘や西条荘のように比較的史料にめぐまれた荘園のほかに、河原荘のように断片的にしか史料の残っていない荘園においても、確認することができる。河原荘は、鎌倉末期から南北朝初期にかけて存在を確認することができる荘園で、荘園領主権は鎌倉幕府の親王将軍となったことで知られる宗尊親王の女で後宇多天皇の後宮に入った永嘉門院(瑞子)が所有し、ついで後宇多天皇の女で永嘉門院の姪にあたる崇明門院(祺?子)に伝領された。そして、鎌倉末期の嘉元四年(一三〇六)四月、荘内の重延名と公文名(是安名と守恒名とからなる)とが六波羅蜜寺(京都市東山区)領とされた(六波羅蜜寺文書・四〇二)。

このように河原荘は、鎌倉幕府に縁の深い女院たちと六波羅蜜寺とに関係する荘園であるが、その所在地ははっきりしない。伊予国内には河原と名のつく地名が、松山市河原、北条市河原、東予市河原津を中心にして何か所か知られているが、今のところそのうちの一か所に特定する明確な根拠はない。今後、精密な現地調査によって何らかの手がかりが得られることを期待したい。

さて、このような河原荘においても、鎌倉末期から在地勢力の下地押妨(所有権を侵害すること)が見られるようになる。年未詳であるが、鎌倉末期のものと推定される文書に河原荘の雑掌が地頭の語いをえて所務を妨げることが見え(六波羅蜜寺文書・五一八)、続いて元弘二年(一三三二)には、荘内是安名において唯勝法橋が、所従とともに所務を妨げたという(同・五四一)。建武四年(一三三七)には、公文名住人宗真法師が下地を押妨し、年貢を抑留することが報告され(同・六一六)、暦応三年(一三四〇)にも、宗真法師以下の輩が、「武威を募り濫妨を成す」ことが訴えられている。室町幕府は、寺家の訴えをいれて、その下地を寺家に引渡すことを、当時の伊予の守護河野通盛や岩松頼有に命じている(同・六六〇・六六二)。現地で押妨をくり返している唯勝法橋や宗貞法師がいかなる人物かはわからないが、「武威を募る」という表現をみても弓削島荘の小早川氏、西条荘の細川氏にあたるような在地の武士勢力であることはまちがいないであろう。この後、河原荘に関係する史料は一切見当たらなくなるので、その後の展開は知る由もないが、この荘園の維持は内乱がいよいよ深刻化していくなかで、以前にもまして困難になっていったであろうことは、容易に想像のつくところである。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索