データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 古代Ⅱ・中世(昭和59年3月31日発行)

一 古代の瀬戸内海と伊予

古代の瀬戸内海

東は明石、紀淡海峡から西は関門海峡まで、この間約四五〇キロメートルのなかに防予・芸予・備讃の各諸島以下約三千にのぼる大小の島嶼、周防・伊予・斎・燧・備後・播磨などの灘を含む瀬戸内海は、古来難波と筑紫(大宰府)を結び、さらには朝鮮・中国へも通ずる交通上の大動脈であった。したがってそれを取り巻く沿岸諸地域は、ある時には大和政権の朝鮮出兵以来、対外遠征の際の兵士・軍船・水手の供給地となり、またある時は招来された先進大陸文化がいち早く定着する地域ともなり、独自の内海世界を創出した。

その特色は以後永くこの地域の歴史的発展のあり方を規定することになったが、古代伊予国の地域史も、大局的にはこのような内海世界全体との関連性を考慮しながら、把握されねばならない。そのうち文化・軍事両面からの意義付けはすでに行われているので(第一章第二節、第二章第一節、第二節)、本項ではおもに八、九世紀における物資の海上輸送航路としての観点から瀬戸内海のもつ歴史的意味を考え、そこからさらに九世紀における海賊登場の歴史的背景にも言及してみたい。

京進物資と舟運

前章第二節にふれた通り、伊予国からも繊維製品類や水産物・稲穀など大量の物資が種々の税目で収取され、都に貢進されていた。そしてその運搬方法については、律令制の原則としては賦役令にみえる、農民を運脚として徴発するような、いわゆる陸路・人担方式が構想されていたと考えられている。

しかし現実問題として、仮に律令の建前どおり極力陸路・人担による輸送を行うとしても、紀伊国を除く南海道諸国の場合、地理的に最低限の海上輸送は不可欠である。そもそも舟運方式については、造船・航海技術の未熟さなどから、その安全性は必ずしも保障されておらず、また大量物資の運搬が可能であるだけに、逆に海難時における湿損、漂失による被害も甚大で、律令国家は当初これをおそれ、陸運方式を指示したものとみられている。そして天平勝宝八年(七五六)一〇月に出された太政官処分に、「山陽南海諸国の春米は、自今以後海路を取りて漕送せよ。若し漂損有らば天平八年五月の符に依りて五分を以て論じ、三分を綱に徴し、二分を運夫に徴せ」とみえるように(続日本紀)、ようやくこの時に至って年料春米の運送方式が海上輸送に転換したかのごとくである。

ところが平城宮址より出土した伊予国関係の春米貢進付札木簡のうちに、「伊與国神野郡駅家□(上に口二つ下に口一つ)除□(和カ)尓志白米五」と記されたものがある。これは平城宮第二次内裏外郭内東北隅の、SK八二〇とよばれる土壙より発見された大量の廃棄木簡のなかの一点であり、その棄却年代は天平一九年(七四七)八月をさほど下らぬ時期と推定されている。これによってこのころすでに伊予国は年料春米輸貢国に指定されていたことがわかる。したがって天平勝宝八年の太政官処分が出される以前から、伊予国よりの春米運京について瀬戸内海の舟運が利用されていたことは確実である。事情はほかの山陽・南海両道諸国についても同様で、その多くは平城宮木簡より奈良時代から春米運京国であったことが知られる。そのうち備中国の付札木簡には天平一九年(七四七)の年紀を有するものがあり、いずれも伊予国と同じく八世紀の早い時期に指定されていたものとみられる。これらの国々の地理的条件よりしても、その指定は海上運送という輸送条件を考慮した結果とせざるを得ない。またこの太政官処分中に引用された天平八年符によって、当時すでに海損による補償規定が存在したことがわかる。これらのことから、八世紀前半すでに瀬戸内海沿岸諸国よりの春米京進に際して、広く海運方式が採用されていたことが判明する。伊予国の場合も、陸路・人担方式との組み合わせといった部分的なものにとどまらず、より本格的な形で舟運が展開していたのであろう。天平勝宝八年の太政官処分は、このような現実を政府が公的に追認したものとみられている。

また霊亀元年(七一五)五月の詔は、庸の海路輸送に際して国司らは先制に順わず、たやすく惷民(おろかな民)に委ねてしまうため漂失、湿損するものが多いことを指摘している。海路輸送に関連する山陽・南海両道諸国は、すでに伊予国について述べたとおり多く庸を米で納めており、ここで問題となっている庸も、具体的には庸米のことと考えられている。この詔の趣旨の理解については見解の対立もあるが、いずれにしろ、当時庸米の海漕が現実的問題となっていたことは間違いない。伊予国関係木簡のうち「伊予国桑村郡林里鴨部首加都士鴨部首君中□(俵カ)」と記されたものが仮に庸米付札であるとすれば(第二章第二節)、郡里制の施行期間は霊亀元年以前であるから、この木簡もそれを下らない時期のものであり、その一傍証となろう。

ともあれ令制の原則とは別に、現実には八世紀初頭から庸米や春米など重貨たる稲穀を中心に海路運漕が広汎に展開していたのであり、それはやがて軽貨である繊維類などほかの貢納品の搬送にも及ぼされた。八世紀半ばころから律令国家は、その法的公認に踏み切っていったのである。

九世紀の舟運

九世紀に入ると、調庸制の行き詰まりなどによって位禄の現地支給など国家財源の正税転嫁が進行したため(本章第一節)、中央へ貢進される官物に占める重貨(米)の比重はさらに高くなり、また航海の安全性の向上といった条件もあって、瀬戸内海の海上輸送体制はいっそう確立していった。伊予国でもすでにふれた各種官米以外にも、口分田以外の土地(公田)の賃租料である地子米の例進額が、延喜一〇年(九一〇)には従来の六〇石から二一○石に拡大されているし(政事要略・三七)、また時代は下るが天暦四年(九五〇)の東大寺封戸庄園幷寺用雑物目録(東南院文書・四四)によれば、伊予国二百戸分の東大寺封物のうち、調絹に対して「疋別充一石二斗五升」という代米への換算記載がみえる。これによって、すでにそれ以前から調物の軽貨類についても代米納入が始まっていたことがわかる。正暦四年(九九三)ころのものと思われる東大寺公文所注進状案(東南院文書・四八)では、代米への換算注記は中男作物の油・紙にも拡大されている。こころみにこの注進状案の代米換算に従って、租米・庸米も加えて単純計算すると、約八四三石余の封米が伊予国から東大寺に納入されていたことになる。

このような貢進物としての重貨の増大は、伊予国の生産諸条件もさることながら、九世紀以降における海上輸送の発展といった事情を背景にしてのことである。このころ観察使を兼任した大宰帥の公廨支給や、伊勢斎宮寮への造営費としての正税運送など、他地域の負担が伊予・讃岐など瀬戸内沿岸諸国に割り当てられたのも(本章第一節)同様で、海路を用いての運送の至便さが考慮されたからでもあろう。寛平六年(八九四)の太政官符には、「官米を運漕するは船を以て宗となせ」という文言がみえている(類聚三代格)。

また物資輸送のみならず官吏を中心とする人の往来についても、九世紀に入ると多く海路が利用されるようになった。すなわち新任国司赴任については、西海道諸国の場合に、すでに八世紀から海路がとられていたが、大同元年(八〇六)にはそれが山陽道諸国にまで及ぼされた(類聚三代格)。これがさらに伊予国など南海道諸国にも適用されるようになったのも、大同元年をさほど下らない時期と推測され、『延喜式』には山陽・南海・西海の三道諸国の場合、すべて海路を取るべき旨が規定されている。これらは何よりも海路交通の至便さと安全性の確立を物語っているとみられる。また八世紀以来春米貢進国として規定されていた伊予国が『弘仁式』の規定中にはみえず、九世紀初頭ころいったん貢進国からはずされていたらしいにもかかわらず、やがて輸貢国として復活してゆくという経過をたどったのもそのためとする見解もある。

諸国運漕雑物功賃条をめぐって

『延喜式』には、このような海運を中心とする公私の物資京送の増大に基づいて、海路の場合の船賃、挾杪・水手への功賃、また陸路をとった場合の駄賃などが規定されている。諸国運漕雑物功賃条と呼ばれる一条がそれである。

これによると、陸路で駄馬を用いた場合の賃金は駄別三〇束であり、また海路をとった場合(伊予国より與等津―淀津―まで)、船賃は石別一束二把、功賃は挾杪・水手それぞれ一人につき三〇束、二五束である(挾杪一人に対し水手四名が五〇石積の船一隻を操作したと思われる)。また海路與等津に到着、荷揚げされた官物は車送されるのが一般であったらしく、都までの雇車賃は石別五升と規定されている。

この功賃規定を検討すると、陸路方式に対して海路方式が交通手段として、はるかに経済的であることがはっきりみてとれる。仮に九世紀、伊予国から貢進された主要官米である年料春米と年料租春米の総計三四二〇石の運漕を具体例にとって、運送費用の比較を行ってみよう。まず海路によった場合、與等津までの船賃と挾杪・水手らへの功賃の総計は一万二九九六束、與等津より都までの雇車賃が三四二〇束、計一万六五一六束となる。いっぽう陸路の場合、まずすべて駄送によった時は一駄の積荷量は俵詰めにして三俵(一五斗)と決められているから、のべ二二八〇駄を要することになる。駄賃にして六万八四〇〇束であるが、これとは別に駄ごとに一人の牽夫を要するから、その路粮分も加算されることになる。仮に人別一日米二升、塩二勺(復路半減)という当時の担夫粮料の一般的基準を適用すれば、伊予国から都までの行程に要する日数は陸路の場合往路一六日、復路八日であるから(延喜式)、合計米一万八二四〇束、塩九斗一升二合ということになる。つぎにすべてを人担によった場合、一人の担量を一俵(五斗)としてのべ六八四〇名の担夫を要し、その粮料も米五万四七二〇束、塩二石七斗三升六合となる。

以上の単純計算のみでは必ずしも厳密な正確さは期し難いが、それでも陸運、舟運の輸送面での経済効率に相当のへだたりの存在することは明らかであろう。往復所要日数の点についても、前記のように陸路の場合は二四日であるのに対し、海路では一四日に過ぎなかった点もあわせて考慮されるべきであろう。また陸路方式では、九世紀になると駄送が一般化するといわれているが、駄馬の潤沢な東国ならばともかく、伊予国において三千匹近くの駄馬を調達することは、事実上不可能であったに違いない。実際には駄馬と人担の併用が陸路輸送の基本であったのであろうが、それにしても担夫七千名近くという数字とともに、これがきわめて膨大な数字であることに変わりはない。これが舟運となれば、のべ約四〇隻で可能な運送量となる。このような格差は、運送物資の重量や運搬距離が拡大すればするほど、より顕著なものとなっていったはずである。

以上経済効率からみても、交通手段の調達という面からしても、瀬戸内海沿岸という地理的条件を有し、かつ重貨(米)の貢進を主として伊予国などにおいては、海運方式こそが最も実情に適したものであったとせざるを得ないのである。

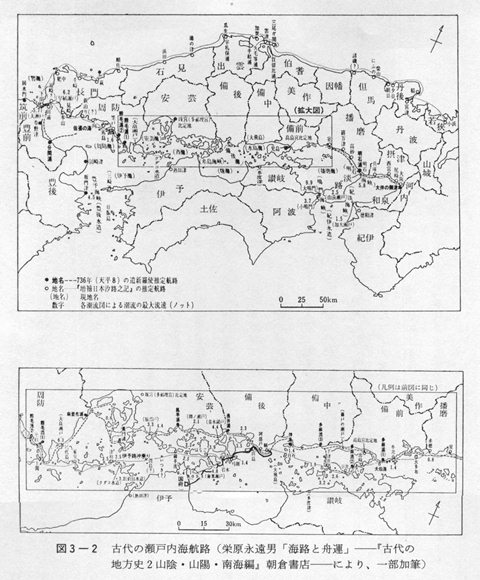

瀬戸内海交通のルート

それでは伊予国と都の間の物資輸送や人の往来が海路をとる場合、どのようなルートが利用されたのであろうか。近年この分野で優れた成果をあげた栄原永遠男の研究に多くを負いながら、以下この点について述べてゆきたい。まず古代の瀬戸内海横断航路には大別して二種類があったとされる。一つは山陽道南岸沿いの航路であり、今一つは四国北岸沿いの航路である。後者は大和政権の朝鮮経営時代、その水軍の主力を担い伊予国にも勢力分布をもった紀氏が掌握していた航路であった。しかしこのコースは、鳴門海峡や来島海峡という瀬戸内海最大の難所を抱えていたため、古代ではさほど利用されず、むしろ山陽道沿岸航路こそが主要航路であったと考えられる。したがって伊予国など四国北岸地域と結ぶ航路も、実際にはこの山陽道沿いの航路から適宜方向を転じ、またこれにもどっていったものとみられている。六六一年、百済救援のため九州筑紫へ向かう途次に斉明天皇ら一行が熟田津に滞留した場合も具体的には以下のようなコースをとったものと思われる。まず難波津より山陽道沿いに大伯海(岡山県邑久郡沖)を通過の後、そのまま当時島嶼であった児島(岡山県児島半島)北側の内海水路を通るか、あるいはいったん讃岐国多度津(香川県仲多度郡多度津町)、宇多津(香川県綾歌郡宇多津町)を経由するかして、ともかく鞆(広島県福山市鞆)付近に達し、次にそこから弓削島、岩城島、大三島を経て高縄半島西岸に出、沿岸部を地乗りしつつ南下、熟田津に至ったものと考えられ、来島海峡は回避されたものとみられる。なお近世になると鞆を起点に前記の島嶼部を通過し、さらに大崎下島の御手洗(広島県豊田郡豊町)を経て斎灘を縦断、津和地(温泉郡中島町津和地島)から屋代島の家室(山口県大島郡東和町)に達する、いわゆる「伊予路沖乗り」と呼ばれる航路が定着しているが、古代における斉明天皇行幸コースもほぼこれを基本とし、いったん熟田津に寄港した後、再度屋代島付近でこの航路に合流、筑紫へ向かったものと推定されている。

こうしてみると、八世紀以降の伊予国からの官物舟運の航路もほぼ推測可能であるといえよう。まず伊予国内の各地域で調達された物資はいったん国衙(『和名抄』に「越智郡にあり」とみえる。現在の今治市富田の頓田川左岸付近に比定されている。第二章第一節参照)に集積されるが、その場合近辺各地からの運送は陸路によっても問題ないが、特に宇和郡・喜多郡などの遠隔地域からの輸送に際しては、海路が利用されることも多かったと思われる。後述するように、豊後水道や伊予灘などはすでに九州東岸諸国と伊予国や山陽道諸国を結ぶ重要航路として発展しており、そうしたルートから高縄半島北端を経て難所来島海峡を通過、国府に入る行程は充分想定されるところである。

ところで一般に国府には、その外港的存在としての国府津がそれぞれ付属していたといわれる。伊予国についても、旧地名や史料のうえからこれを確認することはできないものの、国府推定地付近には北から蒼社川・龍登川・銅川・頓田川などの河川が相接して流れ、推定地はその河口と近接している。したがって伊予の国府津もこれら河川の水運を媒介に国府と結合される形で存在したものと思われる。その比定地については①浜桜井、②銅川河口の椿森神社付近、③頓田川河口左岸付近といろいろ見解の相異をみているが、伊予国各地からの海路による物資搬入も、国衙で勘検を受けた後の京進官物の積み出しも、当然この国府津が利用されたのであろう。

官物輸送のコース

さて伊予国府津を出た官物輸送の船舶は、来島海峡を左に見ながら大島・伯方島・岩城島・弓削島とほぼ現在の今治―尾道航路に沿った芸予諸島東部を北上、やがて後の「伊予沖乗り」航路に入って鞆付近に達し、山陽道南岸航路に合流して東進したものと推測される。航路はやがて播磨国、摂津国南岸に沿いながら難波に接近するが、このうち明石海峡付近では高速の潮流を乗り切らねばならず、航海上の難所となっていた。そのため付近の沿岸地域には、八世紀以来船舶の寄港、停泊する船瀬が一定間隔ごとに設置されていた。九世紀に入って官物の舟漕による輸送が一般化するにつれ、航路の安全保障は国家にとっても焦眉の課題となり、再三造船瀬使が派遣されてその修営にあたっている。檉生泊(室泊、相生市室津)、韓泊(姫路市駒形)、魚住泊(明石市江井島)、大輪田泊(神戸市兵庫区)、河尻(尼崎市今福付近)などがその代表的なものであるが、山陽・西海両道諸国や南海道のうち伊予・讃岐両国がこれら船瀬を利用していたといわれる(三善清行意見封事第一二条)。

こうして海路運漕されて来た物資は難波津から淀川に入り、これを遡上していったのである。

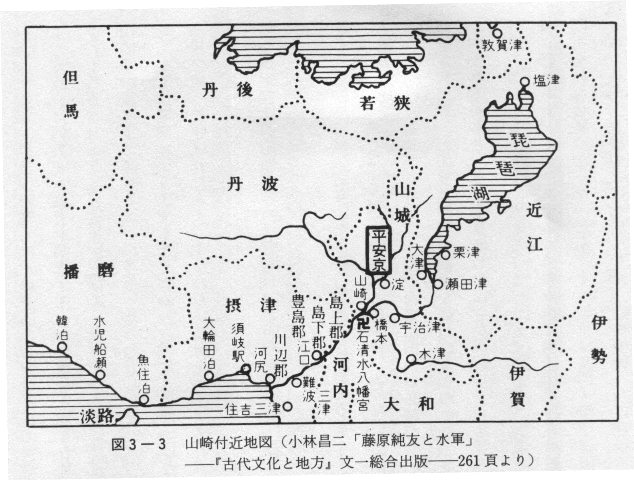

「伊予山崎宅」

ところで藤原純友の乱が終熄して七年後の天暦二年(九四八)、政府は「伊予山崎宅」に米が多量に隠匿されているとの告発をうけ、検非違使を遣して検封せしめ、これを京内の飢民の救済米にあてるということがあった(貞信公記)。

山崎は現在の京都府南端の地にあり(京都府乙訓郡大山崎町)、大阪府と境を接している。またこの地は桂川・宇治川・木津川などの河川が淀川に合流するため與等(淀)や宇治と並んで「東南西三方通路の衝要」(三代実録)とされた要津であり、與等津からは約三キロ下流に位置している。すなわち山崎津は九世紀、瀬戸内海航路と都の結節点にあたる要衝の地として多数の交易活動従事者を集め、また舟運によって淀川を遡って来た山陽・南海・西海道諸国の物資集積の地として繁栄していたのである。伊予山崎宅とは、伊予国から運送されてきた調庸物などがいったん保管されたり、その一部を交易して政府に納入する物資を調達するような機能を有した施設と解されているが、山崎の地の性格を考えれば、それも首肯されよう。『延喜式』の規定にもかかわらず、実際には伊予国より貢進される物資は與等津の一歩手前、山崎津で積み下ろされることが多かったのかもしれない。

しかし山崎津はいうまでもなく官物のみの集う場所ではない。九世紀以降公的な物資輸送以外に、「官人・百姓・商旅之徒」と呼ばれた人々、すなわち秩満解任(任期終了)後の土着国司や各地の富豪層、漁業や海運に従事する海民らの私的交易活動が発展していったことは、周知の事実である。そもそも『延喜式』の諸国運漕雑物功賃条の規定自体が船舶を私的に所有し、官物の搬漕を請け負う半専業的海運業従事者の存在を前提としてのことであった。

私的交易圏の形成

延暦一五年(七九六)の太政官符によると、すでに天平一八年(七四六)頃から豊前国草野津(福岡県行橋市草野)、豊後国の国埼津(大分県国東郡国東町)や坂門津(同県北海部郡佐賀関町)から官人百姓商旅の徒が、本来西海道諸国から海路を瀬戸内海にとってゆく場合、大宰府から過所(関の通行証)を得ていったん豊前門司の勘過を経ねばならぬのに、これを遵守せず意のままに海路を往還、国物を運漕している事実があり、これを禁断したにもかかわらず、延暦一五年段階に至っても前記三津になお奸徒は絶えず、その禁制は徹底しえていない様子がうかがえる(類聚三代格・二〇)。延暦一五年官符によって公私の船とも自由往来が認められ、その所有する過所の点検は摂津国司など船舶の通過、寄港地にて行われるようになり、いったん門司を経る必要はなくなったが、その趣旨は長門・伊予両国にも周知せしめられている。このことからわかるように、豊前・豊後の三津を船出した「商旅の徒」らは豊後水道や伊予灘を渡って伊予・長門両国に達し、そこから前記の「伊予沖乗り」や山陽道南岸沿いの航路に出て東進、「ことごとく難波に集」ったのであり、物資はさらに淀川を遡って山崎、與等といった津に運ばれたものと思われる。伊予山崎宅で隠匿米が摘発された事実からもうかがえるように、そこに収納されたのは単に官物のみにとどまらず、舟送されてきた民間交易従事者の私物も相当量混在していたとみなければならない。

いっぽう瀬戸内海を横断して與等、難波を結ぶルートとは別に、このような民間人による私的海運、交易の発展は、瀬戸内海沿岸の各地に早くから地域交易圏の成立をもたらしていた。まず豊後水道や豊予海峡を隔てた豊後・伊予両国間については、さきに記したことからも民間商人の頻繁な往来による地域交易・経済圏の形成が当然想定される。霊亀二年(七一六)五月の大宰府申請によると、従来伊予・豊後二国の界には戌が置かれ、往来は許可されていなかっだが、この時から五位以上の使者に限って、それを認めたという(続日本紀)。前記三津のうち坂門津は豊予海峡をはさんで佐田岬半島ときわめて近接しているが、当時戌が設置されていたのも、おそらくいずれかの対岸であろう。いずれにしろこのことは、古来この海域のもつ交通上の重要性を如実に物語っているし、霊亀二年以後は西海道・南海道という国家的行政区分を越えて、再び人的物的交流が活発化していったと推測される。

眼を山陽道諸国との関係に転ずると、讃岐国人が対岸の播磨国揖保郡や備後国深津郡と頻繁に往還していたことは、『播磨国風土記』や『日本霊異記』に直接語られていて著名である。伊予国についても、たとえば『日本書紀』景行天皇五一年秋八月条に、日本武尊が吉備武彦の娘であった吉備穴戸武媛との間に讃岐綾君の始祖武卵王と伊予別君の始祖十城別王をもうけたとあり、このような系譜伝承が形成される背景には、伊予と吉備を結ぶ人々の頻繁な往来があったとも考えられている。また同じく清寧天皇二年冬一一月の条には、山部連の祖伊与来目部小楯が播磨国司として同国に赴き、赤石郡内で億計・弘計二皇子を発見したという有名な説話がみえる。中央派遣官としての播磨国司などはおそらく後世の令制的知識に基づく潤色によるものと思われ、さらに播磨国賀茂郡などには八世紀に山直氏の存在を史料的に確認できることなどから、伊予来目部小楯と播磨国との間に何らかの直接的つながりを想定することも可能である。また『播磨国風土記』によると、同国神前郡冑岡の地名伝承に伊予都比古という神名がみえているが、これは伊予国よりの移住者が奉じた神であろうと推定されており、これらも古来からの伊予国と播磨国との交流を示す証左とみなすことができるかもしれない。

九世紀の瀬戸内海と東アジア

九世紀の瀬戸内海は、これら山陽・南海・西海道諸国からの公私の国内物資のみが流通する舞台であったわけではない。日本と東アジア諸国との関係は、新羅についてはすでに宝亀一〇年(七七九)を以て公使の往来は断絶していた。九世紀に入ると、新羅に対する危機意識の著しい高まりのなかで新羅との通謀密告事件が発生、ついには貞観一一年(八六九)の博多津侵入を初見として、九世紀末には新羅海賊の九州侵攻が頻発するという事態を迎えるに至った。寛平七年(八九五)伊予国が史生一員を廃し弩師(弩射撃の指導者)を増員したのをはじめ(類聚三代格・三一)、瀬戸内海沿岸を中心とする諸国が同様の措置をとったのも、このような情勢への対処であった。また遣唐使の発遣も、承和元年(八三四)に決定された第一七次のものを最後に終了するなど、東アジア諸国との公的関係は徐々に消滅していった。

しかしこれとは別に、「商客」と呼ばれ、私的交易を目的とした唐や新羅の民間商人の来航は、九世紀前半以降かえって増大した。その交易の監督官庁は大宰府であったが、貞観八年(八六六)には大宰府が発給すべき過所を持たず意のままに関を経過して瀬戸内海に入り、入京した唐人のことがみえている(三代実録)。過所の有無は別としても、当時すでに数多くの外国民間船が瀬戸内海を自由に往来していたのである。

このような情勢は逆に東アジア諸国と積極的に接触し、交易活動に従事する日本人をも数多く生み出した。伊予国関係者から例を拾えば、大神宿祢巳井や越智宿祢貞原らがそれにあたる。彼らはいずれも天台僧円仁の『入唐求法巡礼記』にその名をみせていることからもわかるように、承和元年の第一七次遣唐使に関与しており、この体験がその後の経歴を大きく規制することになった。

まず大神巳井については、貞観一六年(八七四)六月の条に伊予権掾正六位上とみえ、豊後介であった多治安江とともに香薬を購入するため唐へ派遣されている(三代実録)。彼は承和一三年(八四六)、すでに遣唐使一行とともに入唐していた円仁へ書簡や物資を送るため、その管理者として唐船で渡って以来何度か唐との間を往復していたらしく、唐の国内事情にも通暁していた人物と推定されている。この貞観一六年の派遣も、その実績を踏まえてのものであった。同時に渡唐した多治安江も円仁らとともに第一七次遣唐使に参加していたと考えられている。彼はやはり対外交渉の経験者であって、三年後の元慶元年(八七七)単独で唐商船に乗って帰国した。巳井の帰国は若干これに遅れたものらしい。この場合伊予権掾、豊後介という当時の彼らの地位が、何らかの意味を有しているのか否かについては不明である。しかし彼らのような商業者的色彩を帯びた官吏が、その経験を買われて唐船に乗りこみ、随時国家の要請に基づく交易活動に従事している姿は、すでに大規模な遣唐使団の発遣が行われなくなった時代の外交関係の在り方として興味深い。

越智貞原はそのウジナから、彼自身かその父祖がもと伊予国に本貫を持っていたことは確実である。おそらく承和二年(八三五)一一月、左京人越智直年足、伊予国越智郡人越智直広成ら七人が宿祢と改姓された時(続日本後紀)、その姓を得たものとみられている。彼は遣唐史生として第一七次遣唐使に参加し唐に渡ったが、帰朝後、仁寿三年(八五三)ころには大宰大典として対外関係の職務に従事していたらしい(北白川宮所蔵文書)。そして貞観八年(八六六)隠岐守の任にあった時、同国浪人安曇福雄によって、新羅人と通じ反逆を謀っていると密告された(三代実録)。これは結局事実でなかったことが判明し、福雄が処断されたことで落着したが、このような事件の発生する要因としては、前記のような新羅に対する極度の危機意識の昻揚という時代背景もさることながら、貞原自身が対外交渉の経験者で、その任に長じていたため新羅人や唐人との接触もふだんから豊富であるという素地があったためと考えられている。

以上のように、大神巳井と越智貞原には、その経歴や行動のあり方に共通する面が多い。とまれ国家による東アジアの国々との公的交渉の断絶は、決して民間での自由な物的人的交流までもを否定したわけではなく、むしろその発展を促したし、さらにはこの二人のような官吏像をも生み出していった点に注目すべきであろう。

與等・山崎における群盗の横行

山城国山崎、與等などの津は、前記のように瀬戸内海航路の終点ともいうべき地であり、都へ運漕されるあらゆる公私の物資の集積場所であり、かつ中継地点となり、さまざまな階層の人々がそこに集まった。それだけに、またこれらの物資の獲得、分配をめぐって複雑な利害の競合する場所でもあった。とりわけ諸院宮・諸司・諸家は自らの党類を組織、車馬や運船を奪って、諸国より京進された官物の激しい先取り争いを演じた。伊予国から郡司雑掌らによって運送されてきた調庸雑物も、中央の寺社貴族権門らの遣わす徴物使らによって、官に納入する前に徴収されてしまうさまはすでに紹介したが(本章第一節)、それも山崎、與等の両津ないしその近辺で展開された光景であったのであろう。これに錯綜するかのように群盗が横行して後を絶たず、やがてこれらの地は治安警察上きわめて問題の多い地点と化していった。貞観九年(八六七)三月の官符は海賊追捕を改めて指示した後、「其れ市津及び要路は人衆く猥雑の処」と指摘している(類聚三代格)。この指摘が海賊活動との関連でなされているように、同様の事態はすでに瀬戸内海上でも起こっていた。與等や山崎は瀬戸内海の海賊活動範囲の延長に過ぎないのである。

「官人・百姓・商旅之徒」と呼ばれた瀬戸内海の交易、商業活動従事者のうち、中心的階層はやはり各地の浮動性の強い富豪層であったと想定されており、そのなかには無論任期終了後に土着した地方官吏らも含まれていた。彼らが院宮・諸司・諸家と結びながら国司による公的支配に対捍、私的利潤を追求しつつ成長を遂げていったことは、前節に再三触れた。したがってそのようなあり方は、時としてそのまま海上における公私の物資の横奪行為につながっていこう。さらに国家の厳しい収奪に耐えかねた浮浪農民や、土地など充分な生産手段を保障されていない漁業民、海上交通従事者としての海民たちがこれに投じ、海賊集団を形成していったという過程も考えられよう。

前に取りあげた「寒早十首」においてさらに菅原道真は、錐を立てる程の土地も持たず、独立して農業はもちろん商業を営むこともできず、ただ恒常的に船主に雇傭せらるることを望むしかない水手、挾杪、あるいは農業手段を持たず、ただ零細な漁業によってのみ租税負担にたえている漁民、また地方の富豪層によって暴利を中間搾取され、これを船津の官吏に愁訴せざるを得ない零細な製塩業者、塩商人といった人々を描き出している(菅家文草)。これらの光景は決して道真のいた讃岐国のみに限られるものではなく、隣国伊予の海民たちの場合にもみられたものであろう。

さらに九世紀における海上輸送の発展という最も根本的な条件の上に、律令国家支配の弱体化や東アジア諸国の古代国家全体の衰退による海上治安の悪化といった外的要因が加わった時、瀬戸内海における海賊跳梁の条件はほぼ整ったとみるべきである。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索