データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 古代Ⅱ・中世(昭和59年3月31日発行)

二 国司と郡司

郡司の役割

郡司の職掌は、国司のそれとほぼ同様な内容をもっていた。しかし、国司の職掌の中に含まれる軍事・宗教的な役割は除かれていたようであるから、郡司は主として徴税や勧農などの民政面を担当していたと考えられる。

まずはじめに、徴税と勧農の両方の側面をもった出挙についてみていこう。出挙は本来、困窮した農民に稲(種子)を貸し付け、収穫時に利稲をとる社会政策的なものであったが、後には強制的に貸し付けられ、国衙財政の有力な収入源となった。伊予国では、九世紀に七四万束に及ぶ膨大な出挙本稲が計上されていて(弘仁式)、大税を収納する正倉は郡に設置されていた。したがって、郡司は当然の事ながら、出挙の運用に深く関与したと考えられる。さらに、出挙は郡稲によってもおこなわれたが、ここでも郡司が介在していた。郡稲は本来、農民の窮乏を救うためのもので無利息であるにもかかわらず、一般出挙として運用し、これによって、郡司は多大の利益を得ることができたのである。

このように、郡司が出挙などを含めた行政面において大きな役割をもった背景には、国司の定員が過少であったことがあげられる。つまり、伊予国の場合、国司は四等官(守・介・椽・目)それぞれ一名ずつの四名であり、それに史生三名を加えても七名であった。国司は国内の巡行を頻繁におこなっているが、これだけの少人数で伊予国全域をくまなく掌握することはもとより不可能であった。それゆえ、ここに郡司が介在する必然性があったと考えられるが、国司にとっては、むしろ、このような郡司の在地支配に依存し、それによってはじめて伊予一国の支配が可能であった。

国造の系譜

それでは、このような郡司の任用はどのようにおこなわれたのであろうか。郡司の条件は才能があり、その職に堪えうるものとされている(続日本紀)。そして、原則的には現地主義がとられ、在地有力豪族が任用された。ただ、選叙令郡司条には、大領・少領について才能が同じであれば、まず国造を優先的に任用することが記されている。伊予国の場合、『国造本紀』にみえる国造は五氏あるが、それらの存在する越智・怒麻(野間)・風早・伊予・久米郡では従来の国造層が優先的に任用されたと思われる。こうして彼らのもつ伝統的な支配権を律令的支配の中に組み入れた。しかし、いっぽうで伊予国には一四郡あり、国造の存在したのは五郡であるから、残り九郡の郡司の任用がどうであったかが問題となる。全国的にみても郡の総数は五五五であるのに対し、国造のそれは一三〇前後である。したがって、郡司の任用にあたって、国造層はもちろん任用されたであろうが、それ以外の地方豪族もまた任用されるのは必然であった。

越智郡はかつて小市国造が支配したとされる地域であり、律令時代を通してその系譜をひく越智氏が強大な勢力をもっていた。また、当郡が伊予国最大の中郡であることからみても、高い生産力水準をもっていた地域であることがわかる。この越智郡司に関する確実な史料の所見は、天平八年(七三六)の伊予国正税出挙帳である(正倉院文書・一)。これによれば、大領に越智直広国、主政に越智東人が任ぜられている。この史料には郡名が記されていないが、主政が存在するのは中郡以上であるから、伊予国では越智郡のみが該当することになり、当郡に関する記事であったことは疑いない。

ところで、郡司の任用にあたって、三親等以内の連任は禁止されていたが、この場合、大領・少領ともに越智氏である。この史料からは両者が三親等以内であったかどうかは不明であるが、少なくとも同族であったことは間違いない。したがって、連任禁止の規定があるにもかかわらず、あえて同族の任用をおこなっているところに越智氏が同郡内において根強い勢力をもっていたことがうかがえる。また、越智氏の同族はすぐれた経済的実力をもっていたらしく、しばしば財物の貢納をおこなっている。彼らは財物の貢納を通じて地方行政組織と結び、同時にみずからの地位と特権の保障を求めたのであろう。

さらに、越智氏は中央官人を輩出した豪族としても注目される。彼らはいずれも学問を主たる職掌としているが、越智氏が高い学問水準を維持できたのは、彼らの政治的・経済的実力はもとより、越智郡が瀬戸内海交通の拠点にあり、早くから海外に目を向けてきたという進取の気風があったからではなかろうか。以上のように越智郡の郡司である越智氏は国造としての伝統的支配を維持し、さらにそれを発展させることによって伊予国における有数の大族となったと言うことができよう。

風早郡もかつて風早国造の支配した地域である。しかし、風早国造が郡司に任ぜられた史料はない。ただ、風早氏について、やや時代は下るが天長七年(八三〇)に伊予の風早益吉の女の節操を賞して位階を与え、その戸の田租を免除した記事がみえる(類聚国史)。また、承和六年(八三九)、風早豊宗らに善友朝臣の姓を与えたことがみえる(続日本後紀)。これらから風早氏が郡司であったかどうか確定することはできないが、平安期に至るまで同郡内で伝統的勢力を保持していたことは確かであろう。

つぎに、風早氏と並んで同郡内で大きな勢力をもっていたのが物部氏であった。同郡における物部氏の初見は、持統一〇年(六九六)唐から帰還した物部薬である。ついで、天長四年(八二七)の医博士兼典薬である物部朝臣広泉(日本後紀)、承和四年(八三七)の典薬権允物部首広宗・真宗(続日本後紀)、仁寿元年(八五二)伊予権椽となった内薬正侍医の物部広泉などの名がみえる。このように、物部氏がかなりの勢力を有していたことは明らかであり、同氏が郡司であった可能性も否定できない。したがって、風早郡の郡司は史料によってみる限り、風早氏と物部氏の両者によって郡司職が継承されたと思われる。それゆえ、同郡にあっては、国造の系譜をひく風早氏が圧倒的な勢力をもっていたわけではなく、その点で先にみた越智郡の情勢などとはその様相を異にしている。

つぎに、久米郡はかつて久米国造の支配した地域である。そして、その系譜をひくものが久米直であると考えられている。この久米直が同郡に居住していたことは天平二〇年(七四七)に、久米郡天山郷の久米直熊鷹が造東大寺司に出仕して写経事業に従事し、のち東大寺に出家を願い出た記事によって明らかである(正倉院文書・七)。また、久米氏の同族が浮穴郡などにも分布している。このような事情からすれば、久米郡司に任ぜられたのはやはりこの久米直であったと考えられる。

最後に野間郡であるが、ここはかつて怒麻国造の支配した地域であった。しかし、怒麻国造が郡司に任ぜられた史料はない。同郡の郡司としては、時代は下るが康和元年(一〇九九)に野間郡大領として正六位上中原朝臣弘忠の名がみえる。この中原氏が怒麻国造と関係があったかどうかは不明であるが、いずれにしても平安中期ころには、同郡においてはかつての国造勢力は完全に姿を消していたと思われる。

以上、越智・風早・久米・野間郡の郡司についてみてきたが、一般的には、かつての国造勢力が律令制下においても依然として勢力を保持し続けていたといえる。しかし、野間郡にみられるように、没落した国造も存在し、従来の伝統的権威のみでは在地支配が不可能となってきたことを示しているようである。

凡直の系譜

凡直は第一章第一節で述べたように六世紀後半ころ、伊予国に設定されたものであったが、律令体制下においても宇摩・桑村・宇和郡など広範囲に分布した伊予の大族であった。

まず最初に宇摩郡からみていこう。宇摩郡の初見は和銅三年(七〇九)であり(西琳寺文永注記・一八)、これによれば、僧願忠は宇摩郡常里の戸主金集史挨麻呂の弟保麻呂であり、大和の飛鳥寺で受戒したとみえる。したがって、これ以前に宇摩郡が建郡されていたことは確実であろう。

しかし宇摩郡司については誰が任命されたか確かなことは不明である。神護景雲元年(七六七)、宇摩郡人の凡直継人は銭百万・紵布百端・竹笠百蓋・稲二万束を献じた功によって外従六位下を、その父は外従五位下を授けられた(続日本紀)。これは地方豪族による献物叙位の一例であるが、莫大な献物から同郡の凡直の経済的実力をうかがうことができる。この凡直は国造の系譜をもっており、また同郡にこれ以外の有力豪族を見出すことができないことからみて、郡司であった可能性が強い。

つぎに、桑村郡の初見は天平八年(七三六)の正税出挙帳である(正倉院文書・一)。これによれば、大領に凡直広田、主政に大伴首大山の名がみえる。ここには桑村郡と記されていないが、郡司の定員からみて小郡であることは明らかである。伊予国の小郡は桑村郡と久米郡の二郡であるが、久米郡の場合、国造の系譜をひく久米直が存在していることからみて、この記事が桑村郡に関するものであったことは間違いない。また、同郡の延喜式内社である佐々久神社は祭神を現在神八井耳命としているが、この神は伊余国造の祖でもある。ここから桑村郡の凡直が伊余国造に結びつく可能性も考えられる。ともあれ、桑村郡の郡司は凡直であった。凡直は同郡内の最も有力な豪族として根強い勢力を有していたと考えられる。

次に、宇和郡である。同郡の初見は持統五年(六九一)であり、「宇和郡御馬山」とみえる(日本書紀)。これを事実とすれば、他郡に比し早く建郡がなされたと考えられる。宇和郡司に関する史料と思われるのはやはり天平八年(七三六)の正税出挙帳の記事である(正倉院文書・一)。そこには大領凡直宅麻呂、少領贄首石前、主政物部荒人の名がみえる。ただ、この史料には郡名は記されていない。この点について、少領の贄首は風早郡の出身であり(三代実録)、主政の物部氏も同様と考えられることから風早郡により近い伊予郡とする説がある。しかしいっぽうで、この記事は文書全体の末尾にあたり、現存する正税帳・郡稲帳などにみられる郡の配列は『延喜民部省式』国郡条のそれに一致していることから、宇和郡に関するものとする説がある。おそらく後者の説が妥当であろう。そうであれば宇和郡の郡司は凡直であったと言える。これに関連して天平感宝元年(七四九)に宇和郡の凡直鎌足が伊予の国分寺に資財を献上した記事がある(続日本紀)。これらからみれば、宇和郡の凡直は郡司として、またその経済的実力を背景として同郡内で大きな勢力をもっていたことが推測される。

なお、伊予郡については、かつて伊余国造の支配した地であり、その系譜をもつ者が郡司に任用されたと思われるが、現在のところ史料によってそれを確認することができない。

以上のように凡直は律令制下の伊予において最大の勢力をもち、広範な同族的分布を示していた。そして、彼らは豊かな経済力を背景に財物貢献をおこない、それによって地方行政組織と結びついて、自らの地位を確保したのである。

その他の郡司

今まで国造の系譜をもつ八郡の郡司をみてきたが、あとに残された六郡の郡司はどうであったのだろうか。まず、直接国造の系譜をもたないが、それに類似した存在として浮穴郡と和気郡の郡司をあげることができる。

はじめに、浮穴郡の郡司に関する記事は、『続日本後紀』承和元年(八三四)の条である。これによれば、正六位上浮穴直千継と大初位下浮穴真徳らが春江宿禰の姓を賜わったとあり、彼らの先祖は大久米命であると記されている。ここには郡司とはみえないものの、その位階からみて同郡の有力豪族であったことは疑いなく、また、同郡には浮穴直以外の有力豪族がみえないことからみて、浮穴直が同郡の郡司であったと思われる。

また、浮穴直の先祖は大久米命とあるが、『古事記』には久米直らの先祖は大久米命とみえ、したがって、浮穴直と久米直とは同族関係をもつことになる。このように、浮穴直は国造の系譜をもつ久米直と密接な関係をもっていたと思われる。

なお、浮穴直は河内国の浮穴よりおこったとする説もある。つまり、河内国若江郡の人である浮穴直永子は春江宿禰を賜わっており(続日本後紀)、さきにみた伊予の浮穴直が春江宿禰を賜わった記事と何らかの関係のあったことが予想される。したがって、伊予の浮穴直は河内の浮穴直の一族であり、このことから浮穴の名が郡名となったとも考えることができる。

つぎに、和気郡については前章第一節において述べたので、ここでは簡略に結論だけを示しておく。つまり、和気郡には別を称する豪族が存在するが、この豪族は国造とは相違するものの、それに近い存在であった。それゆえ、別やその同族が国造などと同様、優先的に郡司に任用された可能性が高いと思われる。

新居郡はもともと神野郡と称していたが、嵯峨天皇の諱の「神野」を避けて「新居」と改められた。新居郡の郡司についても、確かな事は不明である。しかし、天平宝字二年(七五八)、神野郡に居住していた賀茂直馬主らが賀茂伊予朝臣を賜わり、さらに神護景雲二年(七六八)、賀茂直人主ら四人が同様の姓を賜わったことからすれば(続日本紀)、同郡において賀茂氏が古くから居住し、しかもかなりの勢力を有していたことが明らかである。また、賀茂氏のもつ姓が「直」であり、この姓が多く郡司層などの地方豪族に与えられていることからみても、賀茂氏が同郡の郡司であった可能性が高い。そして、同郡に賀茂郷があるが、おそらくこの地が賀茂氏の本拠地であったと思われる。

つぎに、周敷郡の郡司はどうであったろうか。まず、平城京出土木簡の春米付札に「周敷郡□□郷戸主丹比連道万呂戸」とあり、多治比(丹比)氏が同郡に居住していたことがわかる。また、天平宝字八年(七六四)には、周敷郡に居住する多治比連真国ら一〇人が周敷連の姓を与えられたことがみえ、ついで同年一〇月には、周敷連真国ら二一人が周敷伊佐世利宿禰を賜わったと記されている(続日本紀)。さらに、時代は下るが、延喜八年(九〇八)には、多治比宗安が周敷郡の大領に任ぜられたことがみえる(北山抄)。

これらの記事により、丹治比氏が同郡の大族として郡司職を世襲したものと思われ、また、郡名と同じ姓を与えられていることからみて、同氏が建郡の時、すでに周敷郡司として任命されていた可能性が強い。

ところで、周敷郡の丹治比連と同族関係をもつと思われる河内国丹比郡の丹治比連は、平城京をはじめとする宮城の守衛にあたった宮城一二門号氏族の一つであった。門号氏族のほとんどは大化前代以来、宮廷の軍事と深いかかわりをもっていたとされる。したがって、周敷郡の丹治比氏もまた、そのような軍事的役割を本来的に有していた可能性もあると思われる。

最後に、温泉郡の郡名については『伊予国風土記』逸文に「湯の郡」とみえるが、温泉郡をさしているかどうか明確ではない。それゆえ、郡名の初見は、『法隆寺伽藍縁起并流記資財帳』(資料編三)とすべきであり、ここには法隆寺の荘園が同郡内に三か所存在したと記されている。また、造東大寺司牒解(正倉院文書・一二)には東大寺の寺家雑用料として同郡内の五〇戸があてられており、このころまでに建郡がなされていたことは疑いない。

しかし、その当時、同郡の郡司としてだれが任ぜられていたかは不明である。同郡はもと伊余国造の管轄したと推測される地域であるから、一般的には、国造の系譜をもつ者に郡司職が担われたとすべきであろう。その意味で、時代は下るが、長徳二年(九九七)、権少領であった伊予連時兼が同郡の大領に任ぜられている記事は示唆的である。また、『続日本紀』には伊予部連馬養の名がみえ、そのほかにも、『新撰姓氏録』の撰者として伊与部連年嗣の名があり、さらに、『懐風藻』にも上総国伊予連古麻呂などがみえる。これらの記事から、同郡内において伊予部連が大きな勢力を持っており、また、中央にも進出して下級官僚としての地位を確保していたことがわかる。そして、「部」姓を持つことからみて、古くは部民としておそらく、伊余国造の配下にあったものと思われる。このような伊予部がいつ、いかなる理由によって郡司となったのかは不明であるが、いずれにしても、部民の地位にあるものが地方豪族へと転化・上昇した典型であることは疑いない。

以上に述べてきたように、古代の伊予国ではさまざまな系譜や出自を有する郡司たちが各地で活動していた。彼らがその職務をおこなった役所が郡衙であり、また郡家とも呼ばれた。伊予国では今までに述べてきた一四郡のそれぞれに、郡衙が設けられていたはずである。そこには郡庁や倉庫など多くの建物があったと推測されるが、発掘調査の進んでいない現段階では具体的な姿を明らかにすることはできない。ただ、久米郡の郡衙の推定地として久米窪田Ⅱ遺跡がある。ここでは七棟の建物址が確認され、出土遺物には、文書・付札・習書用に使用されたと思われる木簡や円面硯・墨書土器・食膳具・須恵器・木製模造品などがある。これらの遺物はいずれも官衙遺構に多くみられるものであることから考えてこの遺跡が久米郡衙であった可能性が強い。県内では今のところ、これ以外に郡衙遺構は確認されていない。今後の発掘調査を期待したい(『原始・古代I』第五章第一節参照)。

国司と郡司

国司は中央から地方官吏の扱いを受けたが、任国においては最高の地位にあり、今まで述べてきたような郡司とは明らかな区別があった。たとえば、郡司はその国の国司に出会ったならば馬から降りることとされ、それが郡司より位階の低い史生であっても下馬の礼が強要された。また、位階の面や特典においても大きな差異があった。その国司の特典の一つとして国司借貸稲の制度があった。これは、国司が官稲を使って農民に出挙をおこない、その利稲を国衙費用の一部と国司の収入に充当するものであった。これによって、国司の経済的収入は保障されたが、伊予国の場合、国司借貸は一二万束と定められていた(続日本紀)。伊予国正税出挙帳(正倉院文書・一)によれば、二郡で二万束の借貸を実施しているが、この当時、伊予国は一三郡であるから、一郡一万束とすると合計一三万束となる。そうであれば、上国の制限領を超えることになるが、その可能性も十分考えられる。このようにして、律令政府は国司に対し、手厚い保護を加えたが、天平一〇年(七三八)に国司借貸制度は廃止されることとなった。しかし、その後、この制度をさらに拡大した公廨稲制がおこなわれるようになり、国司の経済的特権は一段と保障された。

さて、国司の郡司に対する支配はいかにしておこなわれたかをみていこう。まず、考課令によれば、国司は郡司を上・中・下・下々の四等級で毎年考課をおこない、その結果を中央に送付することになっていた。郡司は終身官が原則であるが、国司から下々の評価をされた場合、解任される仕組みとなっていたから、国司は郡司に対して大きな影響力を行使しえたのである。また、国司は郡司の任用やその特権についても深くかかわっていた。したがって、律令制下の地方支配は国司に強大な権限を与えることによって、郡司以下の地方官人を支配し、いっぽうで彼らの地方豪族としての支配力を利用しながら、律令的支配を実現できたといえよう。

国司と国府

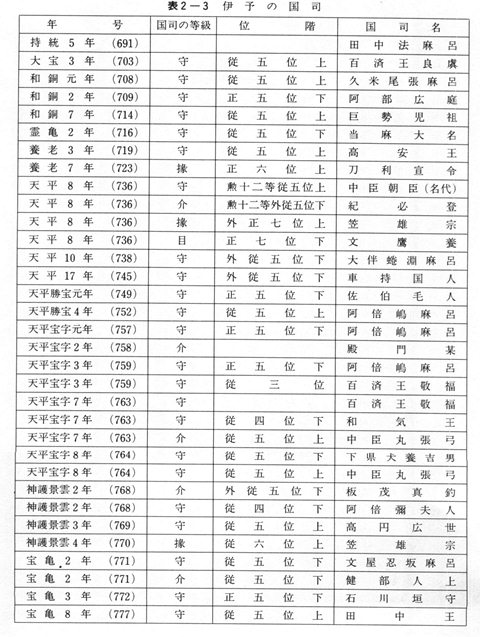

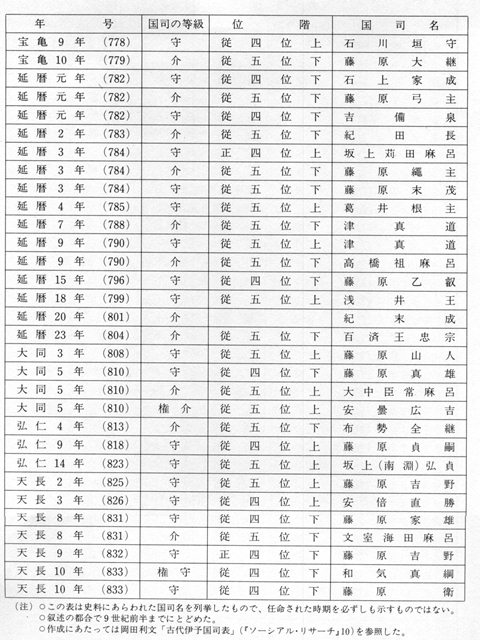

伊予国における国府の成立は律令体制の整備に伴う国司制の確立と密接に関わっている。伊予国の国司については持統五年(六九一)の伊予国司田中法麻呂が初見であり、この時期にはすでにかなり整備された官人組織があったと考えられる。ついで和銅年間には全国的な行政機構の整備がなされ、ここに至って国司制が本格的に確立した。したがって、伊予国の国府も持統期から和銅年間にかけて成立したと推測される。伊予の国府には国司四等官と、その下に雑任国司とよばれる一群の官人たちがいた。彼らには地方政治の実態を中央政府に報告する義務があり、そのために正税帳など各種の公文書の作成をおこなった。こうして伊予国の行政はすべて国府に集中することとなった。

ところで、伊予の国府の所在地について、『和名抄』には越智郡にあったことが記されているが、郡内のどこにあったかは不明である。その位置については、今治市町谷・松木にまたがる地域、古国府あるいは久積山の南、清水から立花に至る地域にあったとの諸説があり、最近になって今治市上徳にあったとする説が主張されている。その推定の理由として、小御門・閑ヶ内・土居西ヶ内などの国府に関すると思われる小字名が残っていること、また御厩などの地名によってこの地に南海道の終着駅である越智駅が存在したと考えられること、さらに、この周辺に大化前代の地割といわれる長地形の条里が広範に残っていることなどがあげられる。その遺構の確定には考古学的見地からの検討が必要であるが、それについては『原始・古代Ⅰ』第五章第一節を参照していただきたい。

さて、和銅年間以後しばらくの間・国司は伊予の国府に赴任し、実際の政治にあたったであろう。しかし、奈良時代も後期になると国司制も次第に変質してくる。具体的には、宝亀二年(七七一)伊予介健部人上は図書助、同三年伊予守石川垣守は木工頭、延暦元年(七八二)伊予介藤原弓主は右衛士助、同三年伊予介藤原繩主は近衛少将を兼ねた記事が相つぎ、国司の兼職が増加する。そして、九世紀になると、それがむしろ一般的となってくる。このような国司の多くはみずから伊予国に赴任しない在京官人であったろう。そのことは、この時期の国司が地方行政官の意味から、それに任ぜられることによって収入を得るという経済的利益を主な内容とするものに転化してきたことを意味している。

ところで、このような国司制の変質の背景には天平一七年(七四五)に成立した公廨稲出挙制があった。この公廨稲出挙の増大は国司の俸禄の増大をもたらしたが、そうなると京官の俸禄を増加させる目的で国司を兼任させるようになった。これがさきにみた兼任国司であり、天平一〇年(七三八)頃よりこの傾向がみられる。伊予国では、これよりやや遅れて出現するが、兼任の目的は同様であったと考えられる。

次に、やはり国司制の変質を示すものに員外国司の制がある。これは、天応元年(七八一)に停止されているが(続日本紀)、実質的には権任国司として継承されていく。伊予国では、弘仁元年(八一〇)、安曇広吉が伊予権介となっているのが初見であり、これ以後、次第に増加する。この場合も京官の俸禄を補う目的のものであった。

さらに、重任の問題がある。重任は任期終了後もひき続いて同一の官職に任ぜられることであり、国司のような地方官にその例がすくなくない。そしてこの場合、銭や献物などによって再任されることが多く、一種の売官制度であった。伊予国における重任はかつて伊予守であった阿倍嶋麻呂が天平宝字元年(七五七)に再び伊予守に任ぜられたのが初見である。さらに、宝亀三年(七七二)、伊予守であった石川垣守は、同九年再び伊予守となっている。このような伊予国の重任が売官であったかどうかは不明であるが、いずれにしても国司は六年~四年で交替し、同一の官職に再任されないのが原則であるから、このことは、律令的支配が次第に弛緩してきたことを示している。

ところで、このような国司制の変質とともに国司解任の例も現れるようになった。その例として、延暦三年(七八四)伊予の国守である吉備泉がその悪政のために任を解かれた記事がある。その解任の理由は、彼が性格的に偏った人物であったと記されているのみで、悪政の具体的な内容は不明である。この場合、政治的な事情も考えられるが、いっぽう、国司間の対立があったとも理解できる。その対立の原因が何であったかは不明であるが、伊予国における最初の国司解任の例として注目される。

藤原氏の台頭

奈良時代の中央政治は藤原氏を中心として展開する。そして、平安初期、藤原北家の政権が確立し、ここに摂関政治展開の前提条件が成立することとなった。ここでは、伊予の国司としてあらわれる藤原氏の動向についてみていくことにする。

藤原氏が伊予の国司として出現しはじめるのは、奈良時代後期以降であるが、その最も早い例は宝亀一〇年(七七九)に伊予介としてみえる藤原大継である。彼はこれ以前、従五位下少納言であり、のちに大蔵大輔・左京大夫・備前介・伊勢守などを歴任した人物であり、彼の女河子は桓武天皇の妃であった。次いで、延暦元年(七八二)、藤原弓主が伊予介となり、同三年には近衛少将藤原繩主が伊予介となっていることがみえる。このように、奈良時代後期を画期として藤原氏が地方官に進出するようになるが、その例はまだすくなくない。また、その地位も国司の最上位である守ではなく、それに次ぐ介の地位であり、伊予国の政治を藤原氏が牛耳るまでには至っていないといえる。ところが、延暦三年(七八四)、藤原末茂が伊予守となって以後、平安初期から藤原氏の進出はめざましく、まさに、同氏が国守の地位を独占しているかのような状況を呈している。延暦一五年(七九六)から天長二年(八二五)にかけての藤原氏の国守をあげると、参議藤原乙叡・藤原山人・藤原真雄・蔵人頭藤原貞嗣・左少弁藤原吉野などがあり、枚挙にいとまがないほどである。このような現象は中央における藤原氏の勢力伸張と官職独占の傾向と軌を一にしており、中央政治の動向が地方政治を左右している典型的な例とみなすことができる。こうした中央・地方政治の私権化はやがて律令体制を衰退させ、さらには地方政治を混乱させる要因となった。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索