データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 原始・古代Ⅰ(昭和57年3月31日発行)

1 土器のいろいろ

土師器

古墳時代につづき奈良、平安時代に使用された土器は土師器、須恵器、黒色土器、彩釉陶器、灰釉陶器であった。

これらのうち土師器は原始時代の弥生式土器の発展したものであり、酸化焔で焼いた赤い素焼きの土器である。須恵器とともに日常の焼き物であった。

歴史時代の土師器の器形には貯蔵用の壷、煮沸用の甕、食器としての杯、高杯、調理具としての鉢類などがあったが、これらは古墳時代のそれを継承したものである。奈良時代になると西日本では再び杯、高杯が盛行し、新たに椀、皿、盤をはじめ有蓋壷などが主な器形となった。この背景には大阪陶邑古窯跡群をはじめとした須恵器生産の衰退があったが、ともかく土師器の需要増大と量産化にともなって技術の改良や器種の減少、器の法量の縮小化がおこなわれ、こうしたなかで奈良時代の八世紀後半に黒色土器が生みだされた。土師器は煮沸用の甕、釜、堝類が鉄製品にとって代わられる鎌倉時代の後半期まで使用された。

土師器の製作技法は原則として粘土紐を積み上げ(巻き上げ)て形を整えたあと、刷毛目を施し、あるいはヘラで削り、または布でなでたりして器面の調整をおこなった。土師器の成形に轆轤が用いられるようになったのは平安時代に入ってからである。

土師器を焼いた窯の構造は明らかになっていないが、どうもわずかに地面を掘りくぼめた簡単なものであったらしい。土師器の焼成温度は平均八〇〇度前後と推定されている。

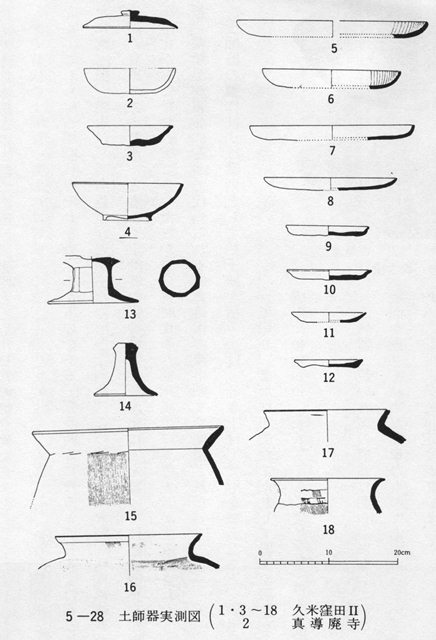

次に県内の主な土師器の実測図をあげ、簡単に概要を付しておく。

1は口径一三・六センチ、器高二・八センチの蓋杯である。つまみは扁平になっているが、まだ、やや宝珠形の面影がみられる。奈良時代前期の器形であろう。(5―28)

2の杯は器体の内外面ともにヘラで研磨されている。胎土に石英粒を多く含み硬質の土師器となっている。口縁部は内湾気味に立ち上がっている。八世紀代を通してみられるが、特に前半代に多いタイプである。

3の杯は底部外面に粘土紐の巻き上げ痕跡が明瞭に残り、調整はおこなわれていない。口縁部の内外面にはナデ調整がおこなわれている。八世紀中葉以後の器形である。

4の椀は器体の内外面に丁寧な横ナデがおこなわれ、底部には糸切痕が明瞭にみられる九世紀代の椀である。

6の皿は口縁端が内側に巻きこまれている。底部はヘラ削りの後、粗雑なヘラ磨きがおこなわれている。内面は放射暗文が底部の周縁から口縁に傾斜してつけられている。八世紀前半の器形である。

12の皿は口径一〇センチ、器高一センチ、底部外面には静止糸切痕、内面には水びき痕が明瞭に残っている。九世紀以後の平安時代の器形である。

13の高杯は脚部に下から上へのヘラ削りによる不正一〇角形の面取りをおこなっている。八世紀前半に多い器形である。

15の甕は口縁部がくの字状に外反し、体部外面に刷毛目調整をおこなっている。七世紀後半以後のものであろう。

16の甕は口縁部外端が肥厚され、帯状をなし、口縁部から体部に移行する部分が凹鸞をなしている。八世紀前半代の器形である。平城宮出土の甕に類似している。

黒色土器と瓦器

黒色土器は土師器の内面あるいは内外面を箆でみがき炭素粒を吸着させ黒色とした土器である。炭素の吸着の仕方によって二種にけられる。一つは内面のみに炭素を吸着させた内黒土器であり、他方は内外両面にいぶし焼きによって炭素を吸着させたものである。内黒土器は東日本の六世紀代の鬼高式土器にすでにみられ、それが西日本に伝えられた。その時期は平城宮出土品からみて八世紀の後半代であり、その後一〇世紀代に内黒から内外両面の黒色土器に変化し、さらに一一世紀に瓦器に転化したといわれる。内黒から両面黒色への変化は土師器窯の出現によって可能となったとみられている。

そして黒色土器出現の背景には須恵器生産の衰退があったことも指摘されている。黒色土器の器形は須恵器を模倣した椀が最も多く、次いで皿、鉢などがある。

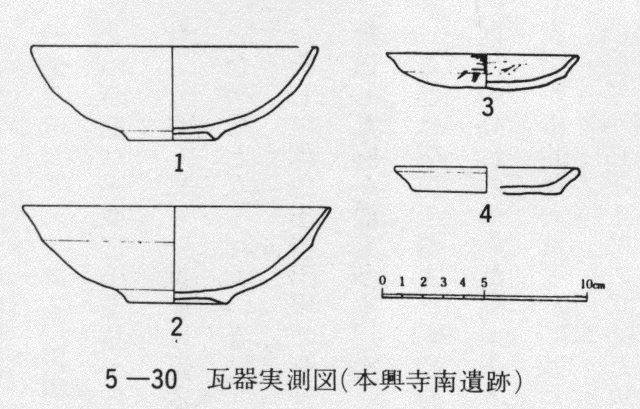

瓦器は黒色土器よりも高温度で焼成するため胎土が硬く、灰白色となった土器である。器形は口径一四センチ前後の高台のついた椀(1・2)が主体であり、皿(3・4)、甕などもあるがごくわずかである。このことは生産が規格的な大量生産によっていたことを示している。これら土師器の生産の担い手は、生活の基盤を原始時代の農業から手工業に求めた専業工人達であった。

彼らは市場で、あるいは個別に土師器を販売していたが、瓦器はそれまでの土師器と異なり、本格的な窯の存在とその規格性を必要としたがために、一層専業化され、土器は商品として商人の手にゆだねられるようになっていったと考えられている。

須恵器

須恵器はすでに前章でふれたように、五世紀代に朝鮮半島から製作技法が伝えられた陶質土器である。須恵器は「延喜式」には「陶器」とあり、「和名抄」には「陶訓須恵毛能」と記され、奈良、平安時代は陶器とよばれていた。須恵器という言葉は現代の釉薬をかけた陶器と区別するための学術用語である。須恵器は東北地方など地域によって差はあるが、一般的には五世紀中葉から一三世紀のはじめごろまで用いられた。

須恵器はそれまでの土器製作技術とは異なり、ろくろを使用し、一、一〇〇度前後の高温で還元焔焼成をするため登り窯を必要とした。還元焔焼成とはいぶし焼きのことであり、そのため須恵器は青灰色となることが多い。

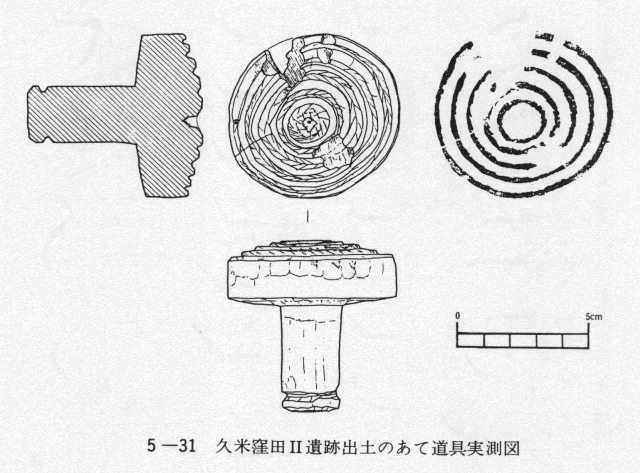

須恵器の製作技法は成形の第一段階では原則として土師器同様、粘土紐積み上げの方法によった。そして第二段階から調整の段階にかけてはじめて「ろくろ」が使用された。成形の第二段階とはロクロにより成形をしたり、叩き板やあて道具によって厚さを平均化するため器体の打圧をおこなう段階であり、調整とはヘラ削り、横ナデをおこなう段階のことである。図(5―31)のあて道具は全長六・七センチ、円板部の厚さ二・五センチである。円板部の凸面は二葉松の心持材の心の部分を利用して、年輪の春材部分をえぐり、夏材部分を残して同心円文(青海波文)をつくりだしたものである。

ところで、ろくろが全工程に使用されるようになったのは八世紀の末から九世紀のはじめにかけてのこととみられている。須恵器の生産体制は土師器のような男女一組による小規模な生産体制とは異なり、多数の工人による集中的な大量生産にあった。

律令時代にあってはかれら工人は外来の系譜をもつ技術指導者である下級官人によって支配され、また、国家からは須恵器を貢進する調や力役である庸の負担を課せられていた(延喜式)。したがって、須恵器の生産や流通は個々の窯単位ではなく組織やその支配者層によってなされたものとみられている。このような体制下の須恵器生産は、畿内にあっては陶邑(大阪)古窯跡群に現われているように、八世紀以後衰退し、九世紀後半には壊滅状態となったが、その原因は八、九世紀ごろみられた公地公民制の崩壊に端を発した庸、調などの税徴収体制の崩壊にあったとみなされている。この傾向は東日本を除く西日本全体にみられる現象であり、中国地方最大の須恵器窯跡群の邑久古窯跡群も奈良時代にほとんど衰退している。

次に須恵器の器種であるが古墳時代と七世紀代、特に中葉以後の律令時代の須恵器を比較すると次のような変化がみられる。古墳時代以来継続されていた蓋杯の減少、消滅、有蓋高杯・提瓶・器台の消滅、横瓶(俵壷)・甑・無蓋高杯の減少などであった。これに代わって新たに出現した器種は高台をもった杯・椀・皿・盤・盌(深い椀)などの食器類、長首瓶、小瓶、浄瓶などの仏器類であった。古墳時代の須恵器は主として祭祀・儀礼用具として発達しだのに対し、律令時代のそれは供膳(食器)用具に主体がおかれていることが特徴となっている。こうした変化は技術的には崇峻天皇元年(五八八)、百済から瓦博士が来朝したことにあり(日本書紀)、一方、律令体制確立に伴う外来文化の影響による生活様式の変化などに起因するとも考えられている。

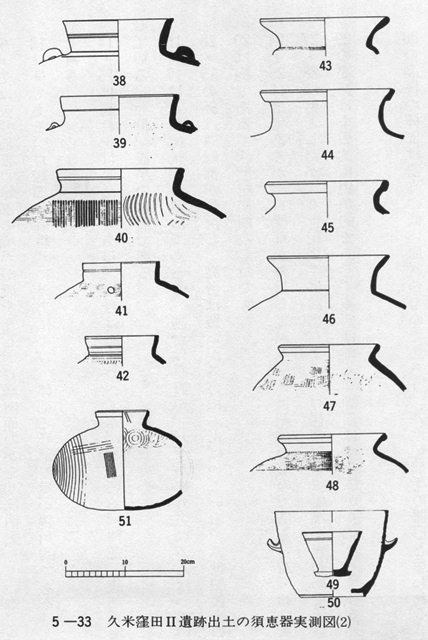

図は七世紀後半から八世紀代までの新器種を中心として古墳時代から大きく変化した器形を合わせてとり上げたものである。(5―32・33)

1~5は乳首型のつまみをもち、口縁より下に突出するかえりをもつ蓋杯である。七世紀後半の器形であろう。

6・7は天井部と口縁部の境界が段をなし、口縁内面のかえりは消失している。八世紀後半に比定できよう。

13は杯である。口縁部は直線状に外方にのび、体部と底部の境が鋭角的である。九世紀初期に多くみられる器形である。

14・15は高台を付した杯である。高台は厚く外へふんばっている。体部と底部の境はヘラ削りによって稜をなしている。七世紀後半の器形である。

16・17は八世紀後半の器形であろう。高台は垂直か、わずかに外方にふんばっているが細くて短かい。

18・19の杯は口縁部が外反し、高台は短いが外方にふんばっている。八世紀後半のものである。

20は椀である。八世紀初期のものであろう。

24・25は皿であるが、口縁部が外反しており、八世紀代のものである。22・23は八世紀前半の器形である。

27・28は盤としたが、八世紀後半に該当しよう。口径に対して器高がきわめて低い。

29の高杯は全般的に鋭角的である。基部は細く、脚部はすそ広がりになっている。七世紀後半の器形に比定できよう。

30の高杯の杯部は器高の低い皿状のものであろう。八世紀前半の器形と思われる。

34は鉢である。口縁部は内湾し、底部は尖底をなす鉄鉢型土器であろう。八世紀前半代と思われる。

36・37は長頸壷である。前者は胴部が球形であるが、後者は鋭角的な肩部をもっている。口径は頸基部径より大きい。七世紀後半から八世紀前半の器形であろう。33は有蓋短頸壷である。

44~48の甕は口端面の上下を肥厚させ、突帯状の段をつくり出している。七~八世紀前半までの器形である。

49はすり鉢である。底部に一穴をうがった厚い台状のものを伴っている。八世紀中葉までのものである。

50は甑である。七世紀までに多く出現している。

51の横瓶は口縁部の外端がふくらみ段状になっている。七世紀後半にあたろう。

なお、彩釉陶器と灰釉陶器は県内では、真導廃寺(西条市)から出土した彩釉陶器の奈良二彩片を除きほとんど知られておらず、ここでは割愛したい。

|

5-28 土師器実測図(1・3~18久米窪田Ⅱ、2真導廃寺) |

5-30 瓦器実測図(本興寺南遺跡) |

5-31 久米窪田Ⅱ遺跡出土のあて道具実測図 |

|

5-32 久米窪田Ⅱ遺跡出土の須恵器実測図(1) |

5-32 久米窪田Ⅱ遺跡出土の須恵器実測図(2) |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索