データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 学問・宗教(昭和60年3月31日発行)

第七節 その他(仏教徒による漢学・漢詩文)

藤原惺窩らによって儒学が五山文学から解放されたとはいえ、学問を推進して文化興隆に僧侶が果たした力は大きく否定することはできない。仏徒による経学研究は消滅したわけではなく、特に漢詩文に至っては、すぐれた漢詩を残した学僧は多い。伊予においても数多くのすぐれた研究、作品を遺した学僧は多い。明月等については既に述べたが、その他著名な学僧を若干掲げたい。

1 南 明 禅 師

元和二年(一六一六)四月八日、越智郡龍岡村(玉川町)に生まれた。九歳でいまの東予市北条長福寺に入り修行、一七歳、仙台瑞巖寺に入り、雲居和尚(慈光不昧禅師、追諡号大悲円満国師(一五八二~一六五九))にまみえて開悟、また諸国を回り更に修行を重ね、東福寺を中興し、慶安三年(一六五一)小松藩主の要請により仏心寺を開基、のち妙心寺第一二五世の法燈を嗣いた。その後、仏心寺に帰って、別格嘯月院に入り、寛永二〇年(一六四三)母の菩提を弔って龍華院を開創した。貞享元年(一六八四)一〇月一五日没した。著書に『臨済録着語』、『碧巌集拈弄』がある。

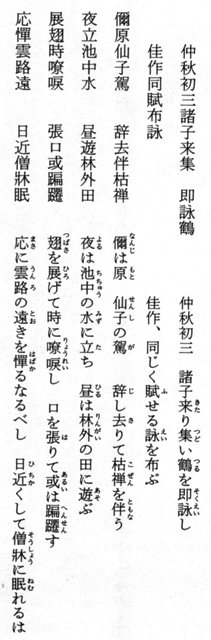

東海山入寺口号 東海山(長福寺山号)入寺 口号

河野源頭系祖生 開山月下脱凡情 河野の源頭 系祖生ず 開出月下 凡情を脱す

被周羅一結勾引 庶莫老婆呼旧名 周羅 一結して勾引さる 庶莫 老姿 旧名を呼ぶ

2 蔵 山 和 尚

正徳二年(一七一二)浮穴郡日野浦村(美川村日野浦)に生まれた。幼名は矢九良、字は貴謙、長じて散木子、大聾翁と自称した。九歳、松山市山越江西山天徳寺に入り修行し、延享二年(一七四五)天徳寺一一代法燈を嗣ぐ。天明二年(一七八二)隠居、同八年(一七八八)一〇月七日没。蔵山経学の造詣も深く能書家として聞こえ、頼春水とも親交があったという。

(参照 「蔵山和尚の詩」)

3 大 休 禅 師

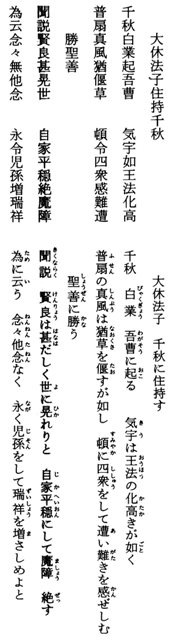

寛永一七年(一六四〇)鹿児島に生まれた。松山市御幸の千秋寺一二代住職。詩文・書道に通ず。享保五年(一七二〇)九月二六日没した。享年八一歳。

(参照 「大休禅師の詩」)

4 妙 庵 禅 師

延享二年(一七四五)七月二二日陸奥国会津領大沼郡大石村(福島県)に生まれた。俗姓山内氏、諱は晋最、字は勝音、五峰とも号した。宝暦六年(一七五六)一二歳で得度、東都薬王寺にて修行。明和三年(一七六六)天龍寺に入り霊源(一七二一~一七八五)に参入、碧巌集の挙揚に参じ、精随を会得、ついで阿波の廣福寺に入り苦行を重ね、また妙心寺派の尊宿笑道和尚に参禅、安永六年(一七七七)今治波止浜の円蔵寺に入り、天明六年(一七八六)千秋寺に晋山、文政四年(一八二一)紫衣下賜、同年一一月一一日寂、七七歳。千秋寺山門の「南海法窟」の扁額は妙庵筆。

後櫻町上皇崩御偈 後櫻町上皇崩後の偈

嘗従仏地現皇天 本覚身心自妙円 嘗て仏地より皇天に現れたまい 本覚の身心 自ら妙円なり

御極明和敷聖徳 昇仙文化越凡縁 明和を御極して聖徳を敷き 文化に昇仙して凡縁を越えたまう

三薫海岸金炉靄 百億山河珠細懸 三たび薫ず 海岸金炉の靄たる 百億の山河 珠細かに懸る

不捨多生悲智念 重開恵日照無辺 多生 悲智の念を捨てず 重ねて恵を開くの日の無辺に照きたまわんことを

(後桜町上皇。宝暦一三年一一月二七日践祚。明和七年一一月二四日譲位。文化一〇年一一月二日崩御)

5 学 信

享保七年(一七二二)越智郡鳥生村(今治市鳥生)に生まれた。諱は学信。字は敬阿。正蓮社、行誉は嗣法の嘉号。増上寺豊誉大僧正より「華王道人」の印章を受く。晩年自ら独幽子または無為と自称した。幼時、今治円浄寺、真誉上人により剃染、才智人に勝れ、密寺、禅院に遊んで内外の典籍を学習。二〇歳、宗規により増上寺に掛籍して刻苦勉励、更に京都の長時院の湛慧和上に参じ、菩薩の大戒を受け、「尽形寿」の八斎戒を受く。また高野山にのぼりゆ伽三密の秘法を伝授され、帰郷して岩城島の浄光寺、宮島光明院の住職となり、松山の長建寺、大林寺に招聘され、昼は弘法を任とし梵網経・起信論・唯識論を講説し、「一大蔵経諸子百家に返らずんば何ぞ真の出家児たらんと夜は儒典、老荘を講述して大衆の教育にあたった。この間の経緯は『学信和尚行状記』に詳しい。故あって松山を去り、宮島の光明院加祐軒に隠棲、寛政元年(一七八九)六月七日没した。六八歳であった。仏・儒・道三教に通じ、詩文巧みで著書に『幻雲集』、『要学集』、『蓮門興学篇』、門弟僧敏の編さん『学信和尚行状記』がある。和歌にも長じ北条市粟井坂に歌碑がある。漢詩は清の愈えつの『東瀛詩選』にも五首入っている。

登萬歳山 萬歳山(千秋寺)に登る

海南開法窟 輪転幾千年 海南 法窟を開き 輪転幾千年ぞ

楼啓諸天道 山伝古仏禅 楼は啓く 諸天の道 山は伝う 古仏の禅

浮雲誰解間 流水熟談玄 浮雲 誰か問を解きたる 流水就れか 玄を談ずる

梵唄与魚鼓 無由惹染縁 梵唄と魚鼓と 惹いて縁を染むるに由なし

6 誠 拙 禅 師

延享二年(一七四五)宇和郡下灘浦(津島町下灘)に生まれ、七歳までいまの内海村家串に育つ。本名は周樗、字は誠拙、無用道人と号した。後、大用国師。幼より出塵の志強く、七歳、宇和島仏海寺に入り霊印和尚に投じ出家、笈を負うて遊方、豊後の福聚寺東岩和尚に謁し、伊予海蔵寺の荊林禅師の臨済録講筵に列して大いに省悟、さらに武渓寺の月船禅師にまみえ、安永六年(一七七七)師命を奉じて相模円覚寺の仏日庵に住し関東禅林の衰退を恢復・南禅・天龍両寺に請じられ、金襴僧伽梨を贈らる。白川楽翁、出雲太守、不昧居士、宇和島侯、桑名侯らの諸大名、歌人香川景樹ら誠拙の高風を喜び室に入って問訊した。文政三年(一八二〇)には相国寺僧堂を創建、心華院を建て棲息地とした。同年六月二八日寂、七五歳であった。著書に『正法眼』(一巻)、『雲門関』(二巻)、『日記』、『語録』、『詩歌集』漢詩集に漢詩三一七首を収録した『忘路集』(上下)二巻がある。

将赴豫州阻雨 将に豫州に赴かんとして雨に阻む

買船幾日苦風波 上陸又愁春雨多 船を買めて幾日か風波を苦しむ 陸に上れば又愁う春雨多きを

莫怪老無修行力 天晴方好下巌阿 怪むなかれ老て修行の力無きことを 天晴れて方に好し巌阿を下るに

忘路亭即事 忘路亭即事

山亭一望夕陽前 白鷺乱飛落水田 山亭 一望 夕陽の前 白鷺 乱飛して水田に落つ

忘路主人弾舌笑 村々無処不炊煙 忘路の主人 舌を弾して笑う 村々 処として炊煙ならざる無し

月船禅師 月船禅師

一隠三紀 影不出山 一隠三紀 影 山を出でず

若是仏法 隔萬里関 若し是れ仏法ならば 萬里の関を隔つ

満船載月人何去 満船 月を載す人何れにか去る

衲子無由窺一斑 衲子 一斑を窺うに由なし

自讃 自 讃

吾不知儞 儞還識吾 吾 儞を知らず 儞還て吾を識る

雖然剃頭俗漢 円頂恰似葫蘆 然も剃頭俗漢と雖も 円頂 恰も葫蘆に似たり

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索