データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 文 学(昭和59年3月31日発行)

一 連歌

中世において全国津々浦々にまで流行した連歌は、近世に入るとその席を俳諧に譲る。滑稽を旨とする地下連歌は山崎宗鑑・荒木田守武らの俳諧の連歌として発展してきていたが、さらに松永貞徳によって讐言による簡便な付けが提唱されてより、俳諧は連歌から離れて庶民の文芸として世に行われたのであった。一部で連歌はうけつがれ、談林派の総帥西山宗因も晩年は連歌に帰るのであるが、もはや連歌は昔日の面影なく、地方においても多く儀式・行事・祝賀などの場において行われた。そのこともあって残る資料は少ない。

宇和島藩

宇和島藩の連歌で最も古いものは、元和三年(一六一七)八月一〇日の「賦唐何連歌」で、公頼(山家清兵衛)・兼与・兼涼・直行・意運・清安・義治の七名によって巻かれている。公頼は脇句をはじめ一四句を付けている。他の六名の素姓は不明。後年和霊神社に奉納された。

宇和島藩では本家の仙台藩にならって毎年正月七日に「七草連歌」が行われた。その古懐紙では寛永二〇年(一六四三)のものが残っている。「賦何物連歌」と題するそれの発句~第三をあげると「民の戸もつみそうけふの根芹哉 秀宗/雪間の梅の香にふるゝ袖 定清/うぐひすのひかり待ちたる声はして 忠宗」である。秀宗は初代藩主、代作であろう。民の戸もつむ(静謐なさま)と芹を摘むの掛詞。この発句の若菜摘みに対し、脇句は早春の景に古歌をあしらった付け。第三は梅を承けて鶯を配した。上品なみやびな付合である。

七草連歌については、『桑折宗臣日記』に寛文四、八、九年に記録されているが、宇和島藩の『記録書抜』『伊達家御歴代事記』には寛文八年から弘化元年までの間の七〇度の記録がある。以下それをまとめて述べる。

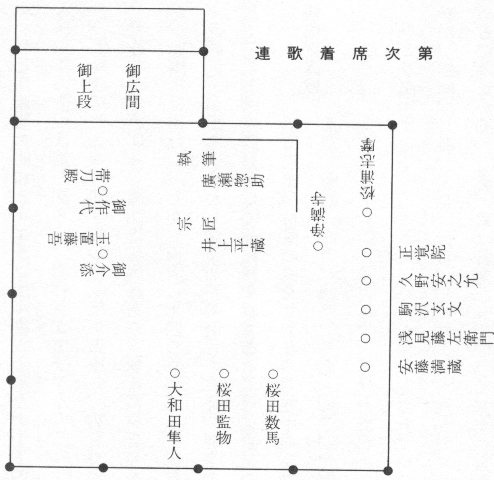

七草連歌の発句は藩主が詠むことになっているが、慣例として代作される。延宝四年は「御連歌御作代桑折左衛門殿、執筆古田源之允」とあるように宗臣である。天和二年からは「刑部様(秀宗七男宗職)」となる。千里心松も勤めたことがある(家中由緒書)。その時々、相応の地位の歌俳に心得あるものがこれを勤めたようである。元禄八年には連衆として「桑折左衛門殿、寺島内蔵助、松根新八、加藤市兵衛、鹿野久兵衛、千里心松」の六名、執筆は小木惣兵衛の名がみえる。ところが元禄一一年になると「今年は上方へ申遣し、百韻相調へ下り、吟声之有り」のように、連歌を詠める連衆がいなくなったのか、上方にあつらえ、それを吟声(朗読)するようになる。これが数年続いたようである。さらに三代藩主宗贇長男宗相の服喪の一三年間は日をずらせて正月一一日に行われている。村候の代になると明和三年井上平蔵を連歌和学の修業に上京させ、和学連歌の家に仰付けられ、以後彼を宗匠として差配させることになる。元禄一一年より連衆を揃えて興行することのなかった七草連歌を明和五年より以前に復さしめたのである。安永元年の折の着座の次第は上図の通りである。

天保三年の会の次第を記すと、御作代が五ツ半(九時)頃より出仕し、御広間上之間へ着座、御番頭などの挨拶があって連歌が始まる。巻き終ると執筆が退座し、御目付がその旨を殿に申し上げると、殿は麻裃で御上段へ上り、天神の画像を拝み、御作代へ御意あり、執筆に御目見を仰付られる。そのあと神酒と雑煮が御作代に出されるが、執筆には出ない。しかし両者に下賜の物がある。御作代には綿一把である。宗匠の井上平蔵には「壱束壱本」(杉原紙)が出る。しかし諸事省略の時代のため、雑煮や下賜品のない場合もある。こうして、七草連歌は嘉例とはいえ江戸時代を通して行われたのである。

懐旧之連歌

桜田親翰が村候の供をして江戸滞在中の宝暦一三年一一月二九日に没した。その報に接し、村銘、友章、顕為、直力、徳厚、月海、知冬、定賢が巻いたのが『懐旧之連歌』一巻である。この時村銘三一歳、「消えてうし四十五の今朝の霜」(村銘)の発句によれば、親翰は四五歳であった。親翰は風雅の道に深く、東より漢和聯句を送ってきていた由が序に記されている。さらに翌年の四九日の忌日には『懐日漢和聯句』一巻が、広峰、月海、友章、伝宮、知冬によって巻かれている。第三までをあげると「雄花懐旧涙 広峰/雨に霞める郷はたが郷 月海/鶯は軒端忘れず問ひて来て 友章」である。漢詩句と和歌句を交互に付けていくのが「漢和聯句」で、この発句は杜甫の『春望』の一句を親翰懐旧に詠みかえている。この懐旧連歌の連衆が七草連歌の連衆と同じであったか否かはわからないが、その力があってのことであろう。

宇和津彦神社連歌

明和六年三月二六日、宇和津彦神社の再建を祝して『賦何世連歌』一巻が巻かれた。その序には「家に伝ふる所の天つ御神の御影を、いにし年遠つ祖宗臣、此地に移し祭りけるに、中頃火焼して、跡かたばかりなりけるに、今年再び造立しければ、いささか祝の心をのべて奉ぐるものならし。」とある。連衆は、願主の桑折徳厚、その嫡子景福をはじめ、顕為、直力、月海、友章など、社家では松浦正豊・正職親子ら一八名である。七草連歌をとりしきった井上平蔵(貫理)もいる。

文化二年二月三日は、社主となった松浦正職の六十賀が行われ、『百首組題』の和歌とともに、「賦何玉連歌」が巻かれた。発句は井上保造の「松は幾春の数かも千代のため」、脇句は正職で「言葉の花の色香そふ宿」、第三は妻の理衛子「霞酌む今日の円居は月かけて」である。連衆は他に光藻、定静ら二一名である。

松山藩

松山藩連歌の記録は、定行入部以前では寛永六年(一六二九)に松平能登守定政二〇歳の時の夢想で得た「思ふより心からふる天が下」の発句がある(松山叢談第一)。次いでは寛文七年(一六六七)正月二日二の丸大書院で連歌を巻き、定長みずから「老積る年の年とるあした哉」の発句を詠んだ。翌八年一一月二一日にも定行公追悼の連歌を巻き、定長が発句、梓屋一渓(秦一景)が脇句、佃杢之允が第三を詠み、菩提寺の常信寺に納めている。

道後の伊佐示波神社に奉納された連歌には、寛文七年正月中旬湯月八幡宮造営の折、願望の子細あって百韻を寄進した旨を記した『賦何路連歌』、寛文一二年八月吉日『夢想之連歌』の二巻がある。前者は発句「神ぞ知らん今年より幾世松の春」を佐嶋重之、脇句「長閑に明る玉垣の内」を佃直孝、第三「池水もほのぼの霞む日のさして」を重詮が詠み、連衆は九名である。藩主の祈願で重之が興行し、京都北野神社の能通が執筆をつとめた。後者は定長の夢想の発句「わが頼む君は千世ませ菊の花」に、「小松生ひそふ松山の秋」と蜂屋吉増が脇を付け、「鶴遊ぶ池の嶋々霧晴れて」と吉堅が第三を付けている。これにも北野の能通、能愛、能盛らが加わっており、この時期に北野の連歌師の指導の行われたことがわかる。またこの巻には町人の参加しているのも注目される。

松山藩の連歌はこの定長の一時のみで、以後は俳諧にとってかわられたようである。

大洲藩

大洲藩の連歌は、正徳二年(一七一二)三月二日興行の『賦何路連歌』一巻が残るのみである。将軍家連歌師里村昌億を迎えての、藩主主催の連歌会であったようで、昌億の「見そなはし幾代の春の和歌の浦」を発句に、脇句は泰興が「芦辺のどかに馴るる友鶴」と付け、第三は泰統が「雲居よりおぼろげならぬ月出て」と付けている。里村家も叔父昌純、従弟昌築、弟仍民などが連衆となっている。それにもかかわらず大洲藩の連歌資料が残っていないのは、この大々的な催しも一回きりのものであったのだろうか。

小松藩

小松藩の連歌には、(1)昌陸点百韻連歌、(2)昌億点付合稽古、(3)昌億点付合稽古、(4)昌郁点歌仙連歌、(5)正徳六年六月二六日『懐旧之連歌』の五種が残っている。いずれも星加宗一の紹介されたものである(「連歌俳諧研究」第三号、「小松史談」昭36・1)。それによると、前四点は、宝永から享保一八年にかけてのもので、三代藩主一柳直泰、四代直房らが里村家の当主に点を乞うたものである。このうち(2)(3)は付合稽古で、たとえば「折よる萩は誰が垣根かも」の前句に対し、「はなてるや野辺を砌の虫の声 直泰」「露分る野口の里は漸暮れて 久征」(以下略)と付けて、その良否の点を付けている。これは付合の稽古とはいえ、俳諧の前句附の流行に対応するもので、連歌の稽古のあり方として注目される。

(5)の『懐旧之連歌』は、二代藩主直治の没後百か日の法要に際して興行されたものと思われる。子の直卿(直泰)が脇を詠んでいるので、主催者とみてよいであろう。発句は里村昌純の「それは其の折にしかくる泉かな」で、脇は「消えみ消えずみ螢飛ぶ影」、第三は直卿弟直邦が「枝茂き竹より外に月見えて」と付けている。里村家では他に昌築、昌長、昌郁、昌隆、仍民がおり、里村一門を迎えての興行であったと思われる。小松藩でもまた里村家の指導のもとに、連歌が行われていたのである。

以上伊予の連歌を概観したが、宇和島藩を除いて、北野・里村といった宗匠家の指導を仰いでいる。それを裏返えせば宗匠家の指導なしに連歌は巻けなかったということでもある。その点宇和島藩は七草連歌の長い伝統を持っており、井上平蔵を二代に亘って連歌修業をさせたのは賢明であった。連歌は賀や法要など、行事や儀式の場で、文芸的質の高さを保てないまま、規則ばかりがやかましく言われたのであろう。俳諧の隆盛の中で、連歌はこうした形で僅かに命脈を保つしかなかったのである。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索