データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 文 学(昭和59年3月31日発行)

一 伊予国の受領

受領往来

南海道に位置する伊予の国は、国の格として「上国」であった。『枕草子』の「受領は」の段に、四つの国の守がとりあげられているが、その中の一つに「伊予守」もあがっている(ただし、三巻本・堺本)。この段は、作者清少納言が、自分と同じ身分の中下流貴族の男子の官職である受領の任国の中から好ましいものを選んだものとみられている。

先にみた『今昔物語集』の比叡山の僧長増の話に、その弟子で、伊予の国にて門乞匃をする長増に出くわす清尋供奉が登場したが、この清尋供奉が伊予の国にやってきたのは、時の守藤原知章に伴ってであった。知章が清尋を「事の縁」あって「祈りの師」として敬っていたからである。

清尋供奉、国に行きたれば、別の房を新しく造りて据ゑたり。修法なども、その屋の内にして行ぜしめけり。守、この清尋を貴き者にして……

田村によると、この「修法」は「六字河臨法」や「鳥樞沙摩法」といったもので、特に後者は、『阿娑縛抄』によると、国の守知章の「婦産」のために修されたものとわかる。国の守が僧のパトロンとなり、その僧を任国まで伴うことがあったのであり、後述する、能因法師と国の守資業の関係もよく似た事情にあった。

さて、この藤原知章の後任で伊予の国の守となったのが、源兼資であった。『枕草子』の「成信の中将は」の段(二七四)は、兼資が伊予へ娘をつれて下ったときの話で、その娘に思いを寄せていた成信が、別れの前夜、その娘のもとを訪れたが、そのときの二人のことを回想して、清少納言は「いかにあはれなりけむ」と思いやっている。清少納言自身かつて父元輔が周防の守として赴任したとき、父に伴われて都を離れ瀬戸内海を航行したことがあったらしい。「うちとくまじきもの」の段(二八六)で、「船の路」のことを詳述するのには、その折の体験が生かされているのであろう。受領階級の娘ならばこそ持ちえた体験であった。平安時代の王朝文学は、この受領階級の娘たちによって花開いた文学が中心であったといってよい。

中には、『枕草子』「衛門尉なりける者の」の段(二八七)にみるように、国司として伊予に下っていた男(衛門尉、何びとかは未詳。『古本説話集』では「右衛門尉」とある)が、任果てて上京の途次、男親を瀬戸内海の浪間に落とし入れたことがあったという。もっともこの話、上京の旅の途中で亡くなった親を水葬にふしたのを、道命阿闍梨が自詠の「わたつ海に親おし入れてこの主の盆する見るぞあはれなりける」という歌についておもしろく歌語りしたものとみる考えもある。

虚構の『源氏物語』では、空蝉が伊予の介の後妻となっている。先に「伊予の湯桁」で引いた夕顔の巻の部分は、伊予の介が伊予から上京してきたところで、「船道のしわざとて、少し黒みやつれたる旅すがた」で庇護者の光源氏の宅をたずねた場面であった。この折は、伊予の介は、空蝉を任国へ連れていっていなかったことになる。しかし夕顔の巻の末尾、再度の伊予下向には空蝉もついていくことになっている。また、後に、伊予の介は常陸の介にもなっているが、その時も妻の空蝉を任国へ伴っており、任果てて帰洛の途次、逢坂の関で、石山詣での光源氏の一行と再会することになる。

このように、中下流貴族である受領階級の人々が、都との、そして都の人々との愛別離苦に人生のドラマを展開したことは想像にかたくないことで、平安中期になって、随筆・日記・物語文学に限らず、和歌の世界においても受領階級の人々が台頭してくると、離別や羇旅の歌において、そうした愛別離苦の心のひだを歌った、秀れた歌が多く詠まれ、各種歌集に入集するようになった。

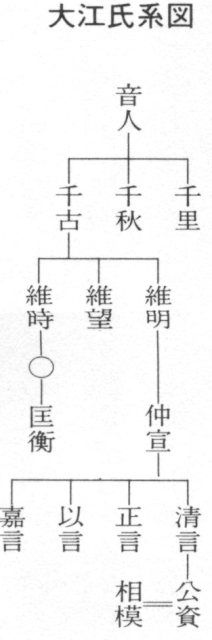

大江千里の『句題和歌』(群書類従本)には「伊予の任に侍りける時」とする歌が二首ある。千里の弟大江千古にも伊予権守の経歴がある(尊卑文脈)。同じ大江氏で、嘉言も伊予に下り、その折の歌が家集に多くみえる。この大江嘉言は、後に述べる能因法師などに、詠歌上多くの影響を与えたと指摘されている人で、いわば能因ら同時代人にとって先輩格の歌人であった。また、嘉言の兄大江以言には、予州楠本道場で勧学会に擬して法華経講ずるを聴く会を催したときの文章(『本朝文粋』所収)がある(資39)。おそらく以言が永観・寛和のころ伊予掾として下向した時のもので、嘉言の伊予下向も兄以言に従ったものであったかと思われる。

源兼澄は伊予の湯へ出かけたことがあった。別れに際して、交際をはじめて間もない女に送った歌がある。

なみたえぬ衣の袖のうらなれて よもの浜風なにならぬかな (兼澄集・四四)

「なみたえぬ」は「波絶えぬ」と「涙絶えぬ」とが、「うら」は「裏」と「浦」とがそれぞれ掛け詞になっている。また、この時、大中臣輔親は、伊予に旅立つ兼澄に「むまのはなむけ」(送別の宴)の折、送別の歌を詠んでいる。

日野三位資業(藤原)が伊予の国司となって下ったときの民部内侍の歌が『金葉和歌集』にある(伝良経筆本)。同じ歌が『詞花和歌集』にも入集するが、国の守を「資業」でなく「参議広業」とする。広業は資業の兄にあたる人で、広業にも伊予の国司の経歴があった。資業は在任中伊予と都との間を何度か往復したらしい。ある時の上京の際詠んだ歌が『後拾遺和歌集』にみえる。

伊予の国より一二月一〇日比に船に乗りて急ぎまかり上ぼりけるに

急ぎつつ船出ぞしつる年の内に 花の都の春にあふべく (巻九・五三一)

「年の内に」「春にあふ」とは、年内立春の年にあたったことを意味する。伊予の国府(今治市桜井あたり)から船旅で京まで標準一四日であった。この歌で和歌史上注目されることは、都のことを「花の都」と言っていることである。この言葉は『拾遺和歌集』までには見られない。『(藤原)公任集』や『源氏物語』須磨の巻に突然現れ、『後拾遺和歌集』になって流行した歌語であった。それを好んで用いたのが、能因及び能因周辺の受領歌人たちであった。能因法師には「与州にあり、洛陽の花を憶ふ」と題して、次の歌がある。

もしほやく海辺にゐてぞ思ひやる はなのみやこの花のさかりを (能因法師集・二四二)

都を離れて生活する人々が、都を客観的にみるとき、改めて自覚された都に対する思いが、「花の都」という言葉になったものであろう。もっとも、この語は、『拾遺往生伝』で橘朝臣守輔のことを「京花の人なり」といっている、この「京花」とか「花(華)洛」といった漢語を和語化して用いたものであったであろう。

大山祗神社の霊験

平安初期の三人のすぐれた能筆の人を三筆(嵯峨天皇・空海・橘逸勢)と称するのに対して、平安中期の三人の書の名人を三蹟と称している。小野道風、藤原佐理、藤原行成の三人である。大三島の大山祗神社には、この佐理の筆と伝える神号を書いた扁額が残っているが、この扁額にまつわる話を『大鏡』が伝えている。佐理は太政大臣実頼(清慎公)の孫にあたった。正暦二年(九九一)、大宰大弐に任ぜられて九州に下ったが、長徳元年(九九五)大宰の職を停められてしまう。『大鏡』の話は、この折、瀬戸内海を船で上京する途中でのことである。伊予の国の沖合いにさしかかると海が荒れて船を進めることができない。どうしたことかと不審に思っていると、夢に、大三島の明神が現れて、佐理に扁額を書かせようとしてのしわざであったとわかる。佐理がそのことを承諾すると、海はおだやかになった、という。この話がどれだけの事実を伝えているのかどうかはともかくとして、この話は、神にまつわる伝承として一つの型に属する構造をもっている。各地の神社には能筆家によって扁額が奉納されたといわれる伝承が存在するのもその一つであるが、海の神、航海神の性格をもった神に関しては、『土佐日記』や、また讃岐の金刀比羅宮の話にもみられるように、その沖合いを通る船がその神に幣をたむけたりして神に祈ることをついおこたると、神が荒れて船を難破させたりしたと語られる話がそれである。おそらく大三島の大山祇神社も瀬戸内海を航行する船が必ず幣をたむけて通った神であったと考えられる。瀬戸内の歌枕である「みてぐらの嶋」とは、この大三島のことであったかもしれない(後述)。事実、大三島明神の航海神としての性格は、古代前期にもみられたのであり、その別名を「和多志(渡し)の大神」といった。

さて、大三島の神の功験を語る伝承でもう一つよく知られているのが、能因法師の雨乞歌をめぐる話である。能因が神の心を動かし雨を降らせた、当の和歌は。

天の川苗代水にせきくだせ 天くだります神ならば神 (資24~26)

という歌である。この歌を記録する最古の文献は、能因自身が撰した自筆本『能因法師集』で、それによると、長久二年(一〇四一)夏のこととわかる。ついで古い文献が『金葉和歌集』になるが、その詞書にこの歌をめぐる伝承をかかげ、さらに左注に「家集に見えたり」とする。しかし、すでに両者には主な三つの相違が生じている。

① 歌を献じた所が「霊社」から「一宮」に。

② 降雨期間が「一昼夜」から「三日三夜」に。

③ 時の国の守が「(資業)」から「範国朝臣」に。

①について、それを「三島明神」と明示するのは源俊頼の歌論書『俊頼髄脳』からである。『金葉和歌集』の「一宮」については、新居浜市の「一宮神社」であるとする最近の学説もある。一般には、「霊社」は「一宮」を指し、それは「一の宮」のことであり、伊予国の一の宮である大山祇神社(大三島明神)を指したものと解している。ただ、諸国において、神社が「一の宮・二の宮……」と序列化されるのが平安末期であるという考えに従うと、『金葉和歌集』の「一宮」がそうした序列化された「一の宮」を意味したかどうかには確かに疑問が残るのである。

③の国の守について、『金葉和歌集』は「範国」とする。ところが『金葉和歌集』撰者である源俊頼が自著の『俊頼髄脳』では、「実綱」としている。俊頼のころすでに伝承上に混乱があったことがわかる。また、「実国」とするものもある(藤原清輔『袋草紙』)。最近の研究によって定説化しつつあるように、また自撰本『能因法師集』をたどればわかるように、能因が伊予下向につきしたがった国の守は藤原資業であった。『後拾遺和歌集』には、能因法師の次の歌が入集している。

式部大輔資業伊予守に侍りける時かの国の三島明神に東遊びして奉りけるをよめる

有度浜に天の羽衣むかし着て ふりけむ袖や今日の祝子 (巻二〇・二七四)

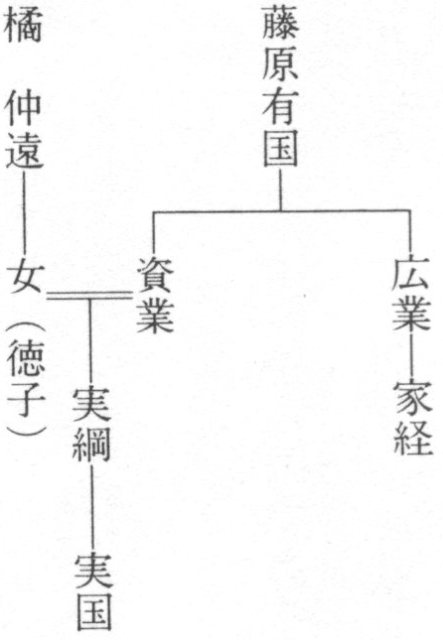

範国は永承元年(一〇四六)に伊予の守になっている。資業の後任と思われる。実綱も治暦三年(一〇六七)伊予の守になっている。資業、実綱、実国には別に示した系図にみられる関係があった。

ところで、資料篇二五頁の(参考)にかかげたが、『金葉和歌集』伝本のうち陽明文庫本など数本にみられる注記によって注目すべき事実がわかる。能因の雨乞いの歌は歌合における歌だったことである。しかも、その能因の歌に番えられたのが資業の歌となっている。おそらく国の守資業を催主とする歌合が伊予の地で行われたのであろう。資料篇では、能因が伊予で詠んだと思われる歌のすべてをかかげてはいない。その省略した歌の中に、次の歌がある。

紅葉々は盛りなりけりまきのはを 色づくばかり時雨ふりつゝ(能因法師集・二二七)

この歌が『万代集』巻五にとられていて、その詞書に「式部大輔資慶家歌合に」とある。「資慶」は「資業」の誤りであることは諸家の指摘する通りであろう。とすると、この「紅葉」の歌も、伊予で国の守資業が自分の館ででも催した歌合の歌であったと想像される。その歌合の場で雨乞の歌も詠まれたのかもしれない。それとも、資業が伊予の国で催した歌合が一度ならぬものであったかとも考えられる。

能因の伊予下向

能因法師は若くして出家し、諸国を旅して、本格的な漂泊の詩人の先駆となった人であり、近くには増基法師や源重之などもいたが、なんといっても日本文学史の上では、西行法師、宗祇、松尾芭蕉という太い系譜をなす漂泊詩人の先駆となった重要な人物である。

長暦四年(一〇四〇)、伊予の国の守になった藤原資業の赴任に伴う伊予下向であったことは先に述べた。資業とは同年の生まれで、両人は文章生時代以来の知友であり、若くして出家した能因にとっては、資業は経済的にも頼りになるパトロン的存在であった。ちなみに、資業の兄広業は、能因にとって学問上の師であった。広業の子家経には伊予にある能因との歌の贈答がある。

能因の伊予下向に際しては、様々な歌人との歌の贈答や交会がもたれたことが、それぞれの和歌集、勅撰集などからうかがい知られる。中には次のような事情もあった。

古曽部入道能因、伊与へくだるに

としふとも人しとはずは高砂の 尾の上の松のかひやなからむ

くだ(ん)の法師の、下向のよしをつげずとて (藤原)経衡

おしみけむ折を知らせぬ君はなほ 行く人よりもうらめしきかな (範永朝臣集・九八・九九)

経衡が、自分に知らせず伊予に下向した能因をうらんでいるが、経衡は、能因の周辺に集まった受領層歌人「和歌六人党」と称されたうちの一人であった。能因は彼らのリーダー的存在であって、この能因歌壇といってもよい人々によって、古今風の三代集を脱する新風の和歌が生み出されていったのであり、それは新古今風への橋渡しとなった。

能因は伊予下向後間もなく一度帰洛している。

故公資朝臣の旧宅に一宿、月夜詠之

ぬしなくてあれたる宿のそともには 月のひかりぞひとりすみける

(能因法師集・二一八)

大江公資と能因の交友もかなり親密なものであった。ひとり公資とだけでなく、大江氏(旧弓削氏系)との関係は深い。公資は先にみた大江以言の養子となった人であり、以言の弟嘉言は、能因の歌に大きな影響のあった人で、伊予を訪れたことのあることは先に述べた。右の歌の詞書に「故公資」とあるのは、伊予下向直後に、公資の死を聞き、そのなきあとをとぶらい歌を詠んだという事情を物語っている。

能因は出家して難波の古曽部という所に住んだ。陸奥へは二度も旅をしている。なぜ古曽部だったのか、なぜ陸奥を旅したのか、後者の問いに対しては歌僧能因の歌枕探訪という風流心で説明することもできようが、目崎徳衛は、これらの問いに対して興味ある仮説をたてている。能因には馬の交易という俗用があったのだという。古曽部の近くには難波の牧(楠葉牧、鳥飼牧)があった。陸奥は言うまでもなく馬の産地であった。目崎は伊予下向についてはふれていないが、伊予においても馬の交易という俗用が目的であったと考えることが可能である。

陸奥国より上りたる馬のわづらひてこの国にて死ぬるを見て

別るれど安積の沼の駒なれば 面影にこそ離れざりけれ (能因法師集・二一○)

「この国」とは伊予の国である。『能因法師集』に、伊予の国で「菰の花の咲きたるを見て」安積の沼を思い起こしている歌がもう一首ある。伊予の国の牧としては「風早郡忽那嶋」(「三代実録」「延喜式」。奈良時代には「骨奈嶋」)のことが古くから知られ、都その他の社寺に神馬が奉納されたという記録があり、野間馬で知られる旧幕時代の牧もずっと古くからの伝統的な牧であったかもしれない。古代前期の伊予の人の名に賀茂馬主、伊予部連馬養などの名もみられる。能因は、伊予の馬にも興味を示したのであろう。

能因の伊予下向には、いろいろな条件・事情が思い描けるが、能因法師が世俗名橘永愷であったことからすると、資業の妻の父橘仲遠とは遠縁にあたったということも思い合わされるが、伊予の橘氏との間にもなんらかの縁があったということも考えられるかもしれない。

能因は、長久四年(一〇四三)、資業の国の守の任果てに伴って帰洛したと思われる。その上洛の時、海上における詠をのこしている。

わたつみのしほぢをとめてゆく舟は いそなもよりて摘まぬなりけり (能因法師集・二三四)

|

系図

|

大江氏系図

|

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索