データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 県 政(昭和63年11月30日発行)

2 諸産業の近代化

陸海交通網の結合

明治政府による道路行政については、明治九年に全国の道路を国道・県道・里道の三種とする管理区分の原則が打ち出された。明治末年までの県内の国道は二路線、県道は二三路線であった。これらの改良、幅員拡張などは、当時の財政事情などから進展しがたい状況であったが、日清戦争の「戦後経営」継続土木事業として進められるようになった。

鉄道事業は、国内の政治的統一及び軍事的・経済的・文化的開発のために、工部省を中心に明治二年以降具体化された。これに対して民営鉄道としては、明治一四年に華族の出資になる日本鉄道㈱が同一七年に上野-高崎間を竣工し、阪堺鉄道(現南海電鉄)が同一八年に開業した。この二社についで設立許可された伊予鉄道会社は、明治二一年(一八八八)に我が国最初の軽便鉄道(軌道二フィート六インチ=七六・二センチ)を松山-三津間に走らせた。同社の開業時の成績は、「乗客平均一日に付き二千人に餘り先きを争ふて乗らんとする有様なれば其の混雑言ふ様なく」「汽車は其重きに苦む計りなるに、之れに反し人力車夫は自己の車の軽きをかこてり」

(「海南新聞」明治二一・一一・一付)という状況であった。同社の同二二年上期配当は八分ないし一割と好調で、この好況から、高浜延長(明治二五年開業)、横河原延長(三二年開業)、森松延長(二九年開業)がそれぞれ実現した。この順調な業績は、県内の鉄道敷設熱を剌激した。松山の村瀬正敬らの道後鉄道会社(一番町・道後・木屋町・三津口=現古町の五キロ)が明治二八年に開業し、また南予鉄道会社が松山-郡中間一一キロを同二九年に開業した。これら松山地方の鉄道三社は同三三年に伊予鉄道が他の二社を買収する形での合併を行い、資本金六〇万円の伊予鉄道が誕生した。高浜延長・高浜港整備に伴って、三津浜の将来に不安を感じた同地住民有志は、政友会の藤野政高ら有力者と結び、道後・三津浜間に伊予鉄との平行線の敷設を図った。その結果福沢桃介らの出資を受けて設立された松山電気軌道㈱が、明治四五年に伊予鉄より広軌の四フィート八インチの軌間で全長約一〇キロに電車を走らせた。この松電は、運賃割引をめぐって伊予鉄と激しく競争することとなったが、大正九年(一九二〇)に両者は県当局の介入もあって合併した。

蒸気船による海上交通は、鉄道より早い時期から発達し、明治四年に大阪・関門間を運航する舞鶴丸が月三回、三津浜に寄港した。これが、県内への定期船寄港の始まりとされる。明治一七年に住友の広瀬宰平を頭取として創立された大阪商船会社は、瀬戸内海航路の定期船を今治・三津浜・長浜の各港に寄港させるようにし、また大阪ー宇和島航路を開き、今治・三津浜・長浜・八幡浜の各港に寄港させた。明治一九年に九州を旅した井上要は、三津浜-大分間の汽船賃として五〇銭を支払っている。一方、堀部彦次郎ら南予の地元資本が明治一七年に設立した宇和島運輸会社は、同一八年に大阪-宇和島間の航路に定期船を就航させ、大阪商船と激しく競合した。また明治二九年創立の南予運輸㈱は、高知県小筑紫から南予の諸沿岸を寄港して大分県佐伯に至る四国・九州連絡航路を設けた。東予では、同二七年に住友鉱山汽船部が、新居浜―尾道間(今治、四阪島寄港)を開業し、同三九年には月一〇便の新居浜-大阪航路を開いた。ついで明治三〇年創立の今治の東予汽船会社は、大阪-関門航路を運航し、同四〇年に東予運輸汽船に発展して今治港を中心とした越智郡島しょ部の沿岸航路の運輸に当たった。

四国と中国の両地方を連絡する海上交通も、次第に発達をみた。住友鉱山汽船部による新居浜-尾道間の就航以前の明治二一年に今治の木村汽船会社が今治―宇品航路の運航を開始した。さらに同二四年に三津浜の石崎汽船会社が三津浜-宇品間の定期航路を始めた。山陽電鉄会社が同三四年に下関まで全通させたため、中・四国間の船車の連携輸送の必要性が増大した。これに対応して、小林信近・井上要らは明治三七年に高浜港の整備・埋立て工事に着手し、伊予鉄道の停車場を現在の位置に移転することにした。伊予鉄道は大阪商船と共同で桟橋を架設し、同三九年に開港した。これ以降、大阪商船の汽船は、三津浜寄港を廃して高浜寄港を常とし、高浜港は海陸連絡の重要地点となった。日露戦争のための軍事輸送には専ら同港が利用され、松山及び高知連隊、ロシア人俘虜は、この高浜港を経由した。

県内近距離の沿岸航路は、東予地方の東予汽船のほか、中予地方の中島汽船が明治三一年に高浜・三津浜-中島航路を、南予地方の宇和島運輸が同四五年に三瓶-名取航路などをそれぞれ開設した。

以上の海上交通の発達は、全国第五位の長い海岸線を持つ本県において、各地域を相互に結びつけ、それぞれの地域の発展に大きく寄与した。

繊維産業の創成

明治政府によって推し進められた殖産興業の政策を貫く精神は、輸入品に対抗して海外輸出を増進することであった。我が国が輸出超過に転じたのは明治一〇年代後半で、それは、生糸輸出の伸びと、国内織物生産の回復がもたらした織物輸入の減退が原因であった。生糸の生産及びその輸出の拡大は、日本経済の自立的発展の基礎を作った。国内製糸業の発達は、富岡製糸場など官営模範工場の設置によるというより、在来の座操製糸の改良に負うところが大きい。その器械改良は、マニュファクチュアの発達を伴って進展し、日清戦争前後には器械製糸が座操製糸を圧倒するに至った。こうした全国的動向の中で、愛媛県内の養蚕・製糸業は、県当局によって殖産興業と士族授産事業の対象として積極的に奨励されたため、新興産業として急成長をとげた。

明治九年愛媛県は、勧業課を置き、岡山県笠岡など先進地への器械製糸伝習生の派遣、先進地からの技師招へいなどを行った結果、明治一〇年(一八七七)本県最初の器械製糸マニュファクチュアが大洲藩士族の大橋有によって営まれた。さらに県は同一二年に松山興産会社内に一二人繰りケンネル式器械をもつ伝習場を設置し、県内婦女に伝習させ、同一五年には器械製糸マニュファクチュアは五か所を数えるに至った。明治二〇年に新興の生糸産地山梨県から赴任の藤村紫朗知事は、これまで以上に、養蚕・製糸振興策に力を入れ、県勧業課職員らに各地を巡回させ、振興・改良に当たらせたほか、先進地から購入の桑苗五〇万本を無償で配布した。

こうして明治二〇年代には、本県養蚕製糸業は地場産業として定着し同二一年の生産高は全国二四位となり、同二五年末に県下の養蚕町村は九〇%にも及んだ。蒸気機関の導入は、同二二年の南予製糸㈱(宇和島)が県内最初で、同三三年末までには二五工場に広がった。品質向上については、県立松山養蚕伝習所での技術者養成、明治二九年の「蚕種取締規則」制定などにより、その徹底が図られた。以上のように、県民あげて生糸の生産に努力を傾けた結果、本県産生糸は「伊予糸」の名で広く知られ、その産額は大正期に関西で首位を占め、横浜の生糸市場では信州産糸以上の高い評価を得た。

同じ繊維産業でも綿糸紡績業は、当時最大の輸入品としての綿製品とくに良質廉価な綿糸を防御するため、政府による育成の対象とされた。政府は、二、〇〇〇錘紡績機を輸入し、愛知と広島に官営紡績所を建設するとともに、この錘紡績機を民間に払い下げ、その波及効果を期待した。明治一七年ころ政府が大阪紡績会社の成功例から工場規模を二万錘以上とする方針を打ち出した結果、松方デフレ以後の企業勃興

期に、平野・鐘渕・倉敷・尼ヶ崎などの各紡績会社が急成長し、明治二〇年代に入ると、力織機の導入とあいまって、日本の綿織物業は、工費削減を可能とする「紡績兼営」の近代的大工業へと脱皮していった。日本からの輸出綿糸が輸入綿糸を追い越すのが同三〇年、綿布のそれは日露戦争後の同四二年のことであった。愛媛県内の綿糸生産については、明治一〇年代にガラ紡が移入、同二〇年代に洋式紡績業の発達をみて、川之石の宇和紡績会社ほか四工場が生まれたが、中央の大資本工場に押され気味で、業績は伸び悩んだ。明治末期までに四工場のうち松山紡績㈱以外は解散した。ひとり松山紡績は主として、明治二〇年代に飛躍的発展をとげる伊予絣の原料糸を供給した。

本県綿織物業は、表2-6のとおり、その生産額は全国的にも上位にあり、明治二〇年代から急速な発展をみた。今治地方の白木綿は、近世の享保年間以来農家の副業として発達し、同一九年には綿ネル(伊予ネル)、同二七年にタオルの生産がそれぞれ開始された。松山地方の伊予縞は文化年間以来、伊予絣は享保年間より、それぞれに発達し、後者は明治二〇年代にマニュファクチュアに移行し、安価で丈夫なため人気を博し、その名も定着した。絣の生産高は、明治三七年に全国生産高の二六・五%を占めた。南予地方でも、天保年間以来、白木綿・縞木綿の織物の生産が盛んであった。これらの県内各地の綿業は、養蚕・製糸業ほどに県の保護を受けなかったが、明治三〇年代には、染色・織物などを対象とする「勧業講習規程」の制定、染織調査所の流れをくむ県工業試験場の設置などが図られ、また日露戦争中には出征軍人の家族のために織布・製糸の各工場を保護するなど種々の勧業保護政策がとられた。

以上の繊維産業の発達は、明治期以後の日本農家にとって最大の副業に当たる養蚕業を成立させる一方、中国・インド・アメリカなどからの綿花の大量流入を促し、国内綿作を衰退に追いやった。その結果、地租改正に伴って大規模に商品化した「米」が、近代日本農業の中で圧倒的な位置を占めるようになった。

近代農業と地場産業の発達

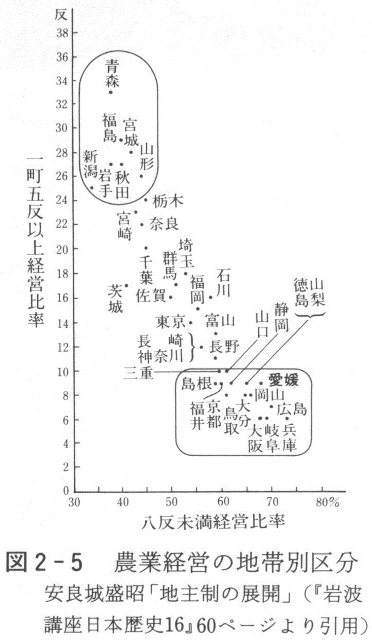

明治初期の日本は、農業人口(明治七年で七七・八%)や農業生産の優位などからみて、全体として農業国であった。明治二一年段階における日本農業は、一町五反以上の農業経営はわずか一五%を占めるに過ぎず、全国的傾向としては、零細家族経営を基本的性格としていた。愛媛県の場合は、図2ー5のとおり、一町五反以上経営の比率は全国平均に達せず、八反未満経営は全農家の六〇%以上に達するグループに属した。地主的土地所有は、米中心の穀作農業の基礎の上に展開し、明治一四年以降の松方財政下に急激に拡大した。明治一六、七年における本県の自作農は二六・四%(全国三七・三%)、小作農は三三・四%(全国一九・七%)、自小作農は四〇・二%(全国四二・九%)であった。また明治二〇年の本県の小作地率は五三・七%で、富山・大阪・鳥取につぐ全国第四位の高さであった。この傾向はその後も変わらず、さらに明治末期~大正初期の経済変動下で県下の農村は自作農が没落して零細小作・貧農が一層増加した。

明治政府が勧農機関を設置したことに合わせて、愛媛県も明治七年に庶務課内に勧業専務を置くなどして、勧業政策を推し進めた。明治一〇年に各地に置かれた勧業掛は、米麦など穀類及び植物撰種法の普及に努め、県庁から頒布の種苗を勧業掛自らが試験した。同掛は、のち勧業世話掛、さらに勧業委員と改称され、彼らを中心に、拓殖・養蚕・製茶業に主眼をおく勧業政策が展開された結果、桑園面積は明治二一年に二四八町歩、同四三年に五、〇〇〇町歩を超え、大正末期には一万町歩を突破した。一方、稲作も農政上重視され、本県の米生産高は明治一一年で約四〇万石、一〇年後に約七五万石、明治四〇年代に九〇万石と著しく伸びた。病害対策については、県は同一九年「田圃害虫予防及ヒ駆除規則」により駆虫委員を、同三五年「害虫駆除予防巡視規則」により巡視員をそれぞれ置いた。今日の愛媛の農業を特色づける果樹農業は、明治中期から各地の先覚者により試みられ、西宇和郡での柑橘類、温泉郡の梨は、明治末期から急速に伸びていった。

明治期における本県在来の地場産業として、和紙・桜井漆器・今治タオル・菊間瓦・伊予絣・砥部焼・木蠟・蚕糸・蒲鉾・石灰などが有名である。これらの多くは、農家の手工業的生産か問屋資本による職人の生産を主体としながらも、明治一〇年代から二〇年代にかけてマニュファクチュアの形成と、その一部では機械制工場への展開がみられた。これらは日清戦争後、さらに発展して地場産業として定着した。伊予旧藩の最重要専売品であった和紙は、西条奉書紙・大洲半紙、北・東宇和郡の泉貨紙などであった。いずれも廃藩後、一時的に生産が停滞したが、明治一〇年代以降回復に向かい、同二〇年代に入ると喜多郡

を中心に「大洲紙業組合」が生まれ、宇摩郡の紙業界では八枚漉が考案され他地域に対抗して急速に成長した。周桑郡の奉書紙生産額は、明治一一年には全国の九〇%以上を占め、全国第一位となった。また同一一年の本県木蠟生産高も、全国の二四・三%に当たる一五八万斤を産し、全国第一位であった。県当局は、同二〇年に朝倉上村の官有林に六反歩の漆樹試験場を設け、苗木試植を行った。桜井漆器は、近世天保期から生産され椀船行商による販売活動に支えられて発達した。明治二九年伊予国桜井漆器業組合が結成され、それまでの堅牢安価な渋地塗に変わって精巧優美な堅地塗に転じ、三三年の本県生産額は九万三、〇〇〇円(全国一六位)であった。菊間瓦については、明治期に入ると新規の営業者一三軒が参入し、旧株二七軒との間に競合がみられたが、明治一九年結成の菊間瓦組合での申し合わせにより、経営の安定化が図られた。砥部焼では、下浮穴・伊予両郡の業者間に組合が結成された明治二一年前後から、中国・アメリカ・東南アジアへ輸出(「伊予ボール」と総称される茶碗など)されるようになり、明治三三年の砥部焼を含む県下陶器生産額は一九万円余で全国第六位であった。蒲鉾は南予地方を中心に生産され、石灰業は高山(明浜)・関前・弓削などで栄えた。

こうした経済動向に関連して県当局は、第一回重要物産共進会の開催(明治三二年)、勧業講習の実施(同三五年)など産業革命期の勧業施策を推進した。

資本の蓄積と銀行の成立

愛媛県では、明治二〇年ころ地主的土地所有が確立した。その間、大地主の手に集積された巨額の資本は、秩禄公債と並んで、松方デフレ後の明治二〇年代に勃興する商工業資本(製糸・織物・醸造など)及び銀行資本の重要な資金源となった。また反面、明治一〇年代から二〇年代にかけて、マニュファクチュアの形成と一部で機械化がみられた地場産業資本が、地主的土地所有、銀行資本に転化したともいえる。

明治一〇年代に県が進めた殖産興業政策=士族授産(資金・器械の貸し下げ、伝習女工の養成など)によって養蚕・製糸などの農業・製造業関係会社が増加したが、この時期の資本の在り方としては、産業資本に対して銀行資本及び商業資本が県下全会社資本の九二・四%を占め突出した傾向が認められた。明治二〇年代に入ると、紡績・製糸会社が機械化・大規模化し、また伊予鉄道会社などの運輸業も順調な発展をとげ、やがて産業革命期に突入した。この時期の本県会社資本の産業部門別構成をみると、全国的にはすでに明治二五年ころに銀行資本は五〇%以下に低下しているのに対して、本県銀行資本の蓄積先行が長く続き、それだけに鉱工業などの生産資本や純粋の商品取り扱い資本の立ち遅れが目立つという特色がうかがえる。

本県の銀行類似会社が、士族や旧藩の御用商人らの手によって設立され始めたのは、明治三、四年のころで、同一三年末において、県下全会社一三社資本金合計一六万五、〇〇〇円のうち九社一四万八、〇〇〇円を、この類似会社が占めていた。その後、これらの会社は明治五年制定の「国立銀行条例」の規制を受けなかったため、急増した。その代表例である松山の興産社は、石鐡県の為替方、県徴収の年貢金の取扱いと金融を、さらに明治七年には三津・大阪間の運輸業を行うなど政商的性格をおびて、銀行に成長した。その他、旧宇和島・大洲両藩の士族がそれぞれに造った信義社・協勤社などがあった。これら銀行類似会社はいずれも、士族授産の機関銀行としての側面をもっていた。政府は、一億七、〇〇〇万円余にのぼる多額の金禄公債を資本に転化するため、明治九年に「国立銀行条例」を改正し、発行銀行券を正貨兌換とする義務をなくし発行額の引き上げ、資本金の引き下げなど設立条件を緩和した。その結果、西南戦争による好景気も手伝って明治一〇年以降、全国で国立銀行の設立が相つぎ、一三年には一五三行を数えた。これらの多くは、士族授産を目的に士族自身あるいは士族と旧御用商人の協力で、また商人・地主によっても設立された。県当局は、改正国立銀行条例を受けて、明治一〇年に具体例を示して国立銀行の創立を呼びかける論達を発するとともに、その銀行発行紙幣の流通についても政府発行紙幣と同様に安心して取り扱うよう指示した。

本県最初の国立銀行は、明治一一年旧宇和島藩士及び地主らにより川之石に設立された第二十九国立銀行(当初資本金一〇万円)であった。この銀行資本は、士族授産の養蚕製糸業者、のち地元商家へ貸し付けられた。ついで、小林信近らが明治一一年に士族授産の機関銀行として設立した第五十二国立銀行、一二年に旧西条藩士らが設立した第百四十一国立銀行が県内に生まれた。以上三つの国立銀行は、東中南予に各一行ずっあって、その経営は概して順調で、地方産業の振興と資本の蓄積に重要な役割を果たした。やがて、政府は、明治一五年(一八八二)に紙幣整理のため日本銀行を設立し、また国立銀行条例を再改正し銀行券発行権を国立銀行から取り上げ、国立銀行には解散か普通銀行への転換のいずれかを選ばせた。県内の三行は、明治三〇年に第二十九銀行・五十二銀行・西条銀行にそれぞれ改組して、長く県下の有力普通銀行として存続した。

士族授産の積極的展開、地方産業の開発、インフレの進行に伴って、政商・地主の銀行資本への転換に拍車がかかり、国立銀行以外に多くの私立銀行や銀行類似会社が生まれた。明治一一年に会社設立の許可権限が主務省から知事に移ったこともあって、それ以降、吉田の楽終会社(のち吉田商業銀行)、新谷の集贏社、越智郡片原町(現今治市)の積善社などが設立された。この設立ブームは、松方デフレ期に一時おさまったが、明治一九年から再燃し、銀行類似会社は同二六年実施の「普通銀行条例」により普通銀行に昇格などして姿を消し、普通銀行時代に入っていった。その後、日清戦争前後の産業革命期に、本県繊維産業などの進展に伴い、依然銀行増設は続き、明治二五年末の一五行は、同三三年に三・五倍の五三行(東予五、中予一六、南予三二行)に達した。しかし、明治三三~三四年の経済恐慌以後、中小銀行は次第に統合の方向に向かっていった。

産業革命と住友別子銅山

日本の産業革命は、明治一〇年代末から紡績業を中心に開始され、軽工業から重工業へと移り、産業資

本の確立をみる同四〇年代前半まで続いた。その間、明治三三年ころから第一次産業の比重は五〇%を割り、紡績工業など製造業をはじめ鉱業・建設業・交通業などの第二次・第三次産業の発展が著しく、我が国は、農業国から工業国へと発展する条件が整えられた。愛媛県の場合、例えば器械製糸マニュファクチュアが明治一〇年代に進展し同二〇年代初めに蒸気機関による機械製糸工場球現出した。明治三三年から始まる今治綿ネルの産業革命はやがて宇摩地方の製紙業その他に波及し、水力発電業などの勃興と並行して進展した。また、別子銅山も、明治一〇~二〇年代に政商住友の支配下において官営鉱山と同様に機械化の道を歩んでいった。

別子銅山は、元禄四年以来、御用銅の上納を条件に請負稼行が認められた「請山」として、住友家によって経営されてきた。しかし幕末維新の激動の際、銅山買い受げ米(幕府領からの年貢米を稼人の食糧米として安価で払い下げられるもの)の停止、土佐藩による接収などで、住友の経営は危機にひんした。銅山支配人広瀬宰平らの奔走の結果、慶応四年政府は、土佐藩管理のもと請負稼行の再開と伊予旧幕府領からの買い受け米の継続受給を認めた。住友家は、鉱山は「政府ヨリノ請負稼」とする「鉱山心得書」(明治五年に頒布)に基づいて、別子・立川両銅山の請負稼行を石鐡県を経由して工部省に出願し、認められた。こうして経営権が安定した住友家は、「諸事更新」などの方針に沿って洋式技術の導入と徹底的な経営の合理化を図った。広瀬自身、明治元~五年に政府の鉱山局及び鉱山寮に出仕し、フランス人技師らから洋式経営を学び、経費節約による資本の蓄積、洋式技術の摂取、近世以来の陋習打破などを具体化し、銅山経営の近代化を推し進めた。こうした技術の革新に拍車をかけだのは、銅鉱石の含銅率の低下であった(明治元年に一一・二四%たったものが、同九年には九・九%に低下している)。

明治六年に招へいされた技師のフランス人地質学者ルイ=ラロックは、礦質検査などの諸調査に基づいて「別子銅山目論見書」を完成した。同書の銅山近代化案に基づき、明治九年から二三年にかけて、その基礎的事業は完了した。それは、東延斜坑(深さ五二〇メートル)の開掘(明治九~二八年)、東延斜坑口の大熔鉱炉による洋式精錬(同一二年)、別子ー立川間の新車道新設(同一三年)、採鉱用ダイナマイトの使用(同一五年)、惣開洋式製錬所の完成(同一七年)、惣開製錬所と直結する第一通洞の完成(同一五~一九年)などで、これらが、いわば別子銅山の産業革命であった。明治初年の産額七〇万斤(四二二トン)は、同二三年には三〇〇万斤(二、〇二六トン)と四倍を超えるに至った。

こうした別子銅山の近代化は、古河が経営する足尾銅山と並んで、電気産業の急速な発展に伴う銅需要の増大に対応するため進められたものであるが、この二つの銅山は、明治期の二大公害問題を引き起こすことになった。この問題は、日本の鉱業技術の近代化の悲惨な側面であると同時に、確立しようとする日本資本主義そのものが生み出した影の部分であった。

|

表2-6 綿織物生産額府県別順位

|

図2-5 農業経営の地帯別区分

|

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索