データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 民俗 下(昭和59年3月31日発行)

一 さかさまの世界

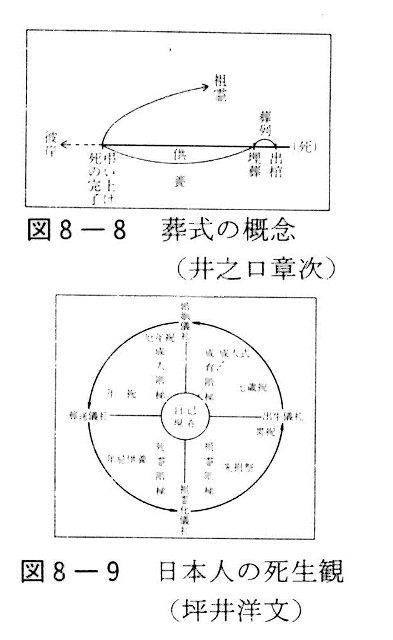

葬送儀礼といえば、一般的には埋葬前後のいわゆる葬式だけを考えがちであるが、民俗学ではもう少し広い範囲の習俗についてもその研究対象としてきた。遺体の処理をはじめとして、霊魂の処理についての分析を加えることによって日本人の祖先崇拝なり他界観の特徴が、分かってきたのである。以下、県下における葬送儀礼や墓制の研究成果をみながら説明を加えてみたい。

儀礼のなりたち

葬送儀礼や死者供養のしかたは急激な社会環境の変化のなかで、かつてのように自分達の手で直接死者をねんごろに弔うことが少なくなっている。告別式と葬儀のみが強調され、喪に服する人々の感覚もずいぶん変わり、生活のなかから死を遠ざけようとする傾向が、核家族の進行とともに増えはじめている。

〈死の前後〉 葬送儀礼はまず死をみとることから始まっていた。「銭もうけと死に病いは楽でない」といわれてきたように、看取る者も、看取られる者もそれぞれに大変なことであった。人生の終焉を迎える場所は、ヒトマと呼ばれる小さな部屋であった。そこはヘヤとかオクとも呼ばれ、多くの人は畳の上で往生できることを願っていたのである。越智郡関前村に伝えられている盆踊りの口説を記録した『音頭集』には、ヒトマの様子が繰り返し繰り返し描かれている。この死の前後の儀礼には魂よばいや末期の水の伝承があった。

息をひきとると死者をヒトマから座敷に移しネザトウシといって、新しい蒲団をうち掛け、北枕にし、魔除けの刃物を置いたり逆屏風を立てた。このころ葬式組の人々がお悔やみに来る。最初に訪ねてきた人がオソレといって神棚などに白い紙を貼った。組の人々はできるだけ早く枕飯を炊き、枕団子などとともに枕元に供えた。それから寺へ行き、告げ人、穴掘り、道具作り、買物などそれぞれの役を決め、喪家とは別に精進宿をとり葬儀の手配をした。喪家では女達が死装束を縫った。通夜には、親類縁者が死者のまわりに寄り添った。同齢者は耳塞ぎをして死の忌を避けていた。

〈野辺送り〉 葬式は友引や酉の日を避け、告別式に先だち縄襷で湯灌をして納棺した。喪家ではそれぞれの宗派に則った式が執り行われ、葬式組では香奠を受けつけたり、鉦の叩きかたで式の進行の様子が分かるようにむらうちに知らせて廻った。棺にシキビの葉を入れ最後の別れを告げると、雨だれ石などで棺の釘を打ち出棺した。出立ちの膳を食べ、出棺すると庭を左に三回まわって仮門をくぐり、願ほどきの茶碗を割り、門火を焚くところもあった。

野辺送りの葬列は地方によって差異があり、位牌持ち、棺かつぎの役割が重視され、死者と同じ三角布や肩かけをつけ草履を履いた。近親の女性が善の綱を引く風習もあった。幟や花籠、天蓋などには龍頭をあしらい、野道具のなかではシカと呼ばれる削り花が注目されていた。

埋葬の鍬始めは近親者が行う。あとは葬式組で土饅頭をつくった。野帰りは役草履の鼻緒を切って捨てたり、塩祓いの呪的行為がみられた。葬儀が終わると斎の飯を食べ、精進宿では精進落としをした。墓見舞いといって葬式の夜、近親者が墓参りをするところもある。墓直しは葬式の翌日トアゲに行った。

〈死者供養〉 忌明けは三日、初七日、三十五日、四十九日の法事が済んでからだというところが多い。佐田岬半島では巫女による問い分けが行われていた。四十九日には小餅が分けられ、形見分けがあった。百日、新彼岸、新盆、巳正月の行事を終え一年の法事をムカワレといい、その後、三年、七年、十三年、十七年、二十一年、三十三年の死者供養を年忌といい、三十三年を弔上げとした。

葬送の風景

葬送儀礼は順序をふむことが大切であった。東予市では、葬列の順序を記した書付を「繰り出し」といい、出棺に際して順次読みあげていた。東宇和郡城川町は葬列の役割によって、遺産の分配まで問題にされた事もあったといい『宇和地帯の民俗』には「葬列で葬具を持つ役目はところによってのしきたりがあり、しかも軽重があって、村の人々には役付をみただけで死者との血のつながりが判る程で、死者の縁故の深浅によってきめられるが悶着の起こらないようにと喪家と帳場はよく打ち合わせて含める。」ということが報告されている。葬送や埋葬のいろいろな手続きは死者の家族のみならず、念仏組・トキ組と呼ばれる地域集団の互助組織によって執り行われていた。葬儀の意味は、人の死が社会的に確認されることにあった。そのことによって、人は人生に別れを告げるとともに、この世から永遠に離脱するのである。死が確認されるとそれによって生じる社会的緊張を解きほぐすために、できるだけ早い機会に今後とり交わすべき新たな人間関係のありかたを演じ分けておく必要があったのであろう。人の死は新しい人間関係の輪を再構成する「世代わり」の機会でもあった。これは人ばかりでなく動植物にまで及んでいた。松山市久谷町では死人があると葱苗を作らず、上浮穴郡久万町では他家の葱苗と替えていた。いわゆる「種断ち」・「種替え」の習俗で、北宇和郡津島町御槇地区では麦種を替え、越智郡大西町山之内では籾種を替えていた。また県下ではケガイ(西条市加茂)・ケガエ(上浮穴郡・大洲市・東宇和郡・北宇和郡など)といって、喪家で飼育していた牛・馬・鶏・犬・猫などを全部入れ替えることがあった。葬式は社会性をもつ重要な儀礼であり、死後の世界を思い描いてきた人々の営みが伝承の構造をかたちづくってきた。葬式は死について考えるけれども、誰も死を経験的に語ることはできない。したがって人が死とどうかかわってきたかという生き方の問題のなかで死が問われることになる。『大洲旧記』巻七には、芳我三十郎與左衛門が十二人の子を呼び、次のような書き置きを渡したという記事がある。

各子共衆頼申事

一、我等往生之折節、自然日よりあしく候か、若雨ふり候はば一日中はのべ、少し日よりよく候折ふしそうれい可ㇾ仕事

一、そうれい上りにせんほう一座申うけて可ㇾ給候。是も成がたく候はばくるしからず候

一、そうれいの折には、先様やりを爲ㇾ持可ㇾ申候。其次に四本のはたを爲ㇾ持可ㇾ申候。其つぎにいはいをどの子になりとももたせ可ㇾ申候。其次にてうちんをい爲ㇾ持可ㇾ候

一、かんをかき申ものは、たれによらず内の者二人にいろを着せてかかせ可ㇾ申候。もちかた二人ばかりに着せ可ㇾ申事

一、布一反にぜに五百文中へつつみ、ぜにのつなに可ㇾ仕事

一、かんの跡は出家衆也。夫より跡をむすめ共よめ共、下人壷人宛つれての送可ㇾ仕事。道にてもあこの時もなき申間敷事

一、だびの所は高昌寺之下、らんとうの道のもとにてやき可ㇾ申事

一、まくは二方に仕、其四本のくへに右の四本のはたをたてそへおきて、やけみて候折に此はたもやき可ㇾ申事

一、てんがいにもあつがみ置申候て是も可ㇾ仕事

一、跡にて月なみの義、どの子によらずむやうに候。そのしさゐは半年もつづかぬ物に候

一、あとあとのとむらゐの儀、年忌によらず少も仕まじき事

一、前かと存様には、少成共孫子共にかたみをあてがひ度存候所に、はやはやさんざんすりきりて少も其儀なく口惜しく存計に候

一、くれぐれかたく申聞せ候事。與左衛門一門しう(ママ)るいけんぞくに至迄、火やうじん(用心)せん一たしなみ可ㇾ申事

一、せきとう仕置候て、四十九いんのとうも不ㇾ入事也。其かくご可ㇾ有候

一、與左衛門一門しんるいけんぞくに至迄、御公儀大事にかけ万事をたしなみ可申事

一、皆々兄弟一門の衆、六藏かかを頼申候。何やうの事も當ぶんを大事にかけ、万事たしなみ可ㇾ申事右之條々やくに立そうなる儀をばそだて、又は不ㇾ入儀をばのけ候共各次第に候

一、又申、馬をひかせ候事。是は成不ㇾ申候間、其心得可有候

吉日 與左衛門 正判

與左衛門は生前に白地に藍色で文字を記した小壷を焼かせていたといい、書き置きの内容のほとんどが、葬送儀礼と死者供養のしかたで占められている。死後「一門しんるいけんぞく」によって、どのように弔われるかということに関心を寄せていたことがしのばれる。葬送儀礼については、「そうれい」は雨降りを避けよといっていることでもわかるように、かなり伝統的なしきたりを重視している。それに対して「あとあとのとむらゐ」については、「月なみの儀」・「年忌」・「四十九いんのとう」にしてもかなり合理的な態度で臨んでいる。

さかさまの世界

冠婚葬祭を指して祝儀・不祝儀ということがある。人の一生には喜びもあり悲しみもあり、誰しも死を避けて通ることはできない。ひとくちにまつりといっても「神祭り」と「仏まつり」とでは、それぞれ違ったものとして分けて考えられており、一方は紅白の、片方は黒白の象徴のなかでいろいろな情報やものが遣り取りされてきた。例えば「北枕に寝てはいけない」とか「左前に着物を着ない」「茶碗に箸を立てない」「一日餅は搗かない」といった禁忌の根拠は、いずれもそれらが葬送儀礼や死者供養に固有な儀礼的要素であったことに由来している。このような民間伝承の構造のなかから、この世とあの世のかかわりをみつけようとすればあるいは死の世界は「さかさまの世界」であると言えるかもしれない。

「夜、爪を切ると親の死に目に会えない」という俗信についてもその伝承の論理が整理されてきている。すでに松本リン一が「〝夜と爪〟に何かがあったのであろうか」と疑問を投げかけたことでもわかるように、この俗信の意味を解く鍵は「夜と爪」にある。まず、夜についてみると「葬式ハ黄昏ニ及事ト云古実ノ残リタルニヤ有ヌラント也」と『今治夜話』巻之三にあるように、今日の常識からすれば考えにくいことだが、かつての民俗社会における葬儀は夜行われていた。喜多郡肱川町には昭和四〇年頃までこの習慣が残されていたというし、東宇和郡城川町の葬列には道切りの次にノボテ(野火手)が続いており、東予地方では昼でも松明をかざして葬列の先頭を行ったという。また、一般に葬儀は酉の日を嫌うが、やむをえず葬式を行うときには暗くなってから出すといい、越智郡宮窪町余所国では「酉は鳥目だから遅くなってから出す」という伝えがあるなど、それぞれ夜に葬儀が行われていた時代の習俗が変容しながら伝承されていた。

つぎに爪についてみると、爪を剪って紙に包み六文銭などとともにサエン袋に入れて納棺する習俗があった。先の俗信もこのことと深くかかわっているのである。

事例1 伊予三島市富郷町では、サンヤ袋に故人生前の好物や嗜好品などを入れ、他に髪・爪・シキビ・六文銭・数珠なども入れる。

事例2 上浮穴郡久万町上直瀬では、親類はもとより他人であっても多いほどよいといってたくさんの人から爪を切ってもらって袋に入れる。爪はあの世ではお金だから多いほどよいのだといい、畑野川では、身近な人の爪を入れていると死者が淋しくないという。

事例3 伊予郡広田村では納棺に際して、サエン袋、数珠、血脈、六文銭、握り飯、髪道具、本人の嗜好品、ハナ、近親者の爪、髪などを入れた。

事例4 大洲市蔵川では、テオイ、脚絆を当て、サンヤ袋に冥土への土産物を入れて首にかけさす。人々の爪を剪り紙に包んで入れる。一切金属は入れない。御所帷子は三途の川の婆に衣類を脱がされぬために当て、六道銭は紙片に一文銭を押したもので、飲酒家には酒を入れた一升徳利に盃を添えて棺に納めることもあった。

事例5 東宇和郡宇和町では首にサンヤ袋(頭陀袋)をかけさせその中へは六文銭、五穀、縁者の爪、頭髪、手ぬぐいを入れる。

事例6 同郡野村町植木では、入棺のとき「後は気を使うな、ええところへ行け」というようなことを皆が口々に言い、三角に作ったサンヤの袋を首から吊し、その中に生前の好物や近い人達のカミヒゲや爪を入れた。また同町惣川では、入棺のとき棺にサンヤ袋を入れ、なかには友の爪の外に農産物や念仏紙を入れる。

これらの事例から明らかなように、死者に身近な縁者が夜爪を切り納棺することが葬送儀礼のなかで重要かつ不可欠な儀礼要素であったことを示している。そのため、普段の生活のなかではさかさまの儀礼をまねることが死者をまつる神聖な行為を侵すことになり、きびしく戒められていたということができるであろう。親の死に目に会えないという言い方は、いかにもその間の事情を説明しているようである。

蔵川の報告

県下の葬送儀礼・墓制の研究は横田傅松が昭和八年に『旅と伝説』六巻七号に投稿した「愛媛県喜多郡蔵川」の報告によってその典型が示され、今日に至るまで強い影響を与えている。柳田国男の述懐によれば雑誌『旅と伝説』は「婚礼誕生葬祭その他の特輯号を出し、又昔話号を二度までも出した頃などが全盛期だったと言へるかも知れない。―中略―之を読んで居ない人の言ふことが、あれから以後は何だかたより無いもののやうに感じられるやうになった。つまりは民俗資料というものは、集めて比較して見なければ価値が無いといふことを実地に証明してくれたのである。」(『民間伝承』第十巻四号)とその意義を強調している。蔵川の報告をみれば、柳田の指導のあとがすみずみまでゆき渡り、そこでの資料化の方法に至っては柳田のそれにきわめて近いことがわかる。蔵川の報告は、末期の水から始まって葬制に関する二一の俗信を記述する間に、魂よばい・末期の水・枕飯・寺行きと善光寺参りの伝承・喪の忌・喪家の火の忌み・通夜・近隣親族の協力・香典・香典帳・納棺・出棺・葬列・野道具・土葬・帰りの作法・願もどし・忌明け・年忌・新盆・仏の正月・寺の役割・霊屋・墓じるし・葬法・異常葬法・俗信、についての記述があり、これらは昭和四〇年以来行政調査の指針となった民俗資料の分類項目のほとんどを網羅していることになる。後に坪井洋文によって民俗学における生死観の研究史は雑誌『旅と伝説』の時期、雑誌『民間伝承』の時期、柳田の『先祖の話』の時期の三期に分けられ、蔵川の報告はこの第一期にあたり、学の形成過程において先駆的な位置を占めていたのである。蔵川の報告は、葬送儀礼なら葬送儀礼の個別的な習俗の記述で終わってしまわず、誕生・婚礼・葬祭といった通過儀礼のなかに問題をとらえ、広く他界観とか生死観のなかに位置づけることで、その全体的な枠組を理解する必要を説いている。それでは一体ここで何か問題にされるのであろうか。それは葬送習俗を蒐集することで「仏僧の管理しえない問題」のあることを指摘したことである。つまり仏教以前の霊魂観を再構成してみせたのである。それは、死、葬儀、服喪期間、年忌といった時間的経過と死者供養の儀礼過程を経ることで死霊がその個性と死穢を脱却し、しだいに純化・浄化されて祖霊化・神霊化の過程を歩むのであり、これに対してこの世に未練を残した魂はあたりに漂って災いをもたらすというのである。すなわち、霊をめぐっての現世と他界との親近性あるいは相互転換性のあることをいっているのである。このことは先に述べた死の世界が「さかさまの世界」であることと矛盾するものではない。この世とあの世とはときには強い親近性を示すかと思えば、ときにはその異質性ゆえに埋めがたい断絶の認識をもつに至るということである。

儀礼のしくみ

葬送儀礼はまた、死者に対する祝祭であるということができる。かつて伝統的な地域社会にあっては、冠婚葬祭とよばれる通過儀礼によって一人一人の成長の過程に応じてどのようにすれば歳がとれるのかを教えていた。いわば、人生の指針であり道標であった。祝祭は文化という領域でしくまれた老化制御機構の一つであった。死の祝祭の特徴は儀礼の繰り返しにある。葬送儀礼の意味を知るにはそうした儀礼の重複、反復現象を解きほぐして読んでゆかなければならない。

死と食物の伝承は報告事例も多く、葬送儀礼のなかでは最も研究の進んだ部分である。それを具体的に検討することで、ひとつひとつの儀礼が他の習俗と連鎖しながらその機能と構造を動的に変容させていることが分かってきた。さらに、死と衣服の伝承は食物の伝承と対になった儀礼である。ここでは儀礼の重複・反復が同質単系的なものではなく、意図の異なった儀礼が複雑に絡みあって波動のような重層性を有することを知ることになる。人は死者に対して両面価値的な感情をもっている。これに対応するかのように葬送儀礼のなかには招迎の儀礼と駆除の儀礼が併存している。葬送儀礼の複雑な展開をみることで、祖霊化への過程はまた悪霊化への過程と表裏の関係にあったことを知ることになるであろう。むらで生きる人々はいつも「迷わず成仏」できることを心がけていたのである。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索