データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 社会経済3 商 工(昭和61年3月31日発行)

六 肱川舟運史

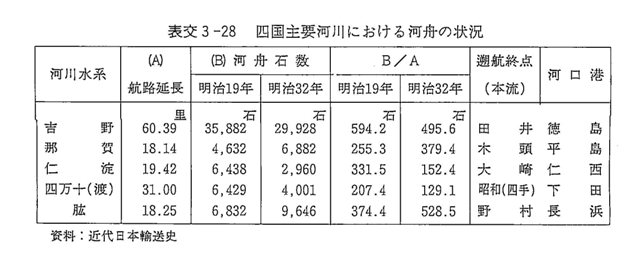

内陸水運は河川舟運と湖沼のそれとに分かれる。そのうち河川舟運は内航海運と補完関係となすと同時に、陸上交通手段が未発達な段階においては、それを補完あるいは代替する交通手段として重要な役割りを果たした。従って、河川舟運が栄えた時期は、地域によってかなりの違いがあるが、おおむね鉄道の普及する大正年代までと考えられる。明治二五(一八九二)~三二年の「河川調査」によると、沖縄・北海道を除く全国で、河舟航路の延長が一〇里以上という河川水系は六七を数える。この調査の時期に使われていた河舟の多くは五〇石積み未満で、五〇石以上の河舟が就航していた河川は、北上・米代・雄物・利根・荒・信濃・木曽・淀・吉野・筑後の一〇水系に限られており、汽船就航というのは北上・利根・信濃・木曽・淀及び筑後だけである。五〇石未満の小舟は、通常その長さを単位として区分されており、利根川水系などは長さ五間以上を大舟、五間未満を小船と区分するのが通例で、遡航終点に近い上流域では長さ三間以上四間未満(六石~七・五石)という小規模な河舟もごく普通であった(『近代日本輸送史』参照)。

肱川の河舟

まず河舟の大きさを肱川についてみてみよう。『大洲市史』によると、川舟の大きさは、長さ二六尺五寸(約四・四間、八m)、幅五尺五寸(約一・七m)、帆高二二尺(約六・七m)、八〇〇貫(約三トン、一〇石を一トンとすると約三〇石。)積みが普通で、下流では一、〇〇〇貫積みの大きなものもあった、とされている。明治一九年の政府調査では愛媛県には、長さ六間までの河舟が二七二隻あるが、それ以上の大きさのものはゼロとなっており、ほぼ符合する。

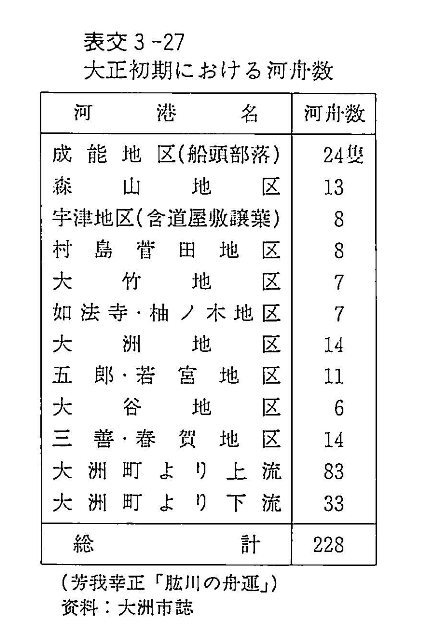

次にその数を見ると、表交3―27のとおり大正末期には肱川水系に二二八隻の河舟があった。同表では大洲より上流に八三隻となっているが、『肱川町誌』には同町内で六〇隻と記されており、これも符合する。また、表交3―28に示されている石数(明治三二年)をこの隻数で割ると四二石ということになり、これも全国的な状況からみて妥当な数値である。

河舟の上り下り

明治から大正にかけて肱川沿いに大小合わせて四○あまりの河港があった。その位置は図交3―19のとおりである。この河港を通じてそれぞれの地区の農産物・加工特産品の移出や消費雑貨などの移入が行われた。『大洲市誌』・『肱川町誌』などによって河舟の「航海」の様子をみてみよう。

下りは、上流の坂石・鹿野川地区からは樫・椎の用木、雑木のニブ木や薪・木炭などの林産物、中流の菅田・五郎・八多喜地区からは穀物・野菜・まゆ・杞柳などの農産物が積み出された。また、内子・五十崎方面からは、晒蝋・和紙・木炭・大瀬の銅鉱石などが河舟によって運ばれた。普通一隻に七〇〇貫から、一、〇〇〇貫くらいの荷物を満載して川を下った。熟練した船頭は巧みに櫓柁をあやつって、坂石・鹿野川あたりから大洲まで一日、長浜までは大体二日で下ったという。しかし、雨による出水や特有の肱川あらしなどもあって難航することも多かった。長浜まで送られた貨物は、ここから大型船(後には機帆船)に積み換えられて阪神はじめ県外各地へ向かった。長浜の江湖で荷渡しを終えた船頭たちは、上がり荷の注文がまとまるまで一~二日間江湖に舟をつないで、舟中で寝泊まりした。その間に同志を募って、数隻の連中をつくり帰路についた。

上がり荷は、長浜・大洲からは肥料・塩・砂糖・酒・醤油その他の雑貨・食品などであった。普通一隻に四〇〇貫(一・五トン)くらいが限度であった。帰りには朝早く上げ潮を待っていっせいに帆を上げて、加屋あたりまで一気に上がった。加屋で最初の急瀬にさしかかると、連中は互いに舟を綱でつないで、この辺の農家の曳舟専門の牛を一、二頭雇ってくる。曳舟専門の牛が加屋・大竹・成能・硯・三石などに待機していたともいう(「肱川町誌」)。

牛は先頭の舟についている大綱を引いて河原を歩くのであるが、船頭たちは川に入って、各自の船のへ先をにぎり、柁をとりながら自分も肩綱を引いた。川の流れがゆるやかな所へ来ると牛を船に乗せて帆走することもあったが、牛は大体川沿いに浅瀬を歩いて、長浜から川舟は一日かかって夕方大洲へたどり着いた。二日目は森山まで、三日目は鹿野川あたりまで、四日目の夕方坂石まで上がるというのが順調な時の運航日程であった。これら主要な河港には貨物運送問屋または貨物連絡所があり、各地の品物はそこに集荷され、舟積みされた。

河舟は貨物のほか旅客の輸送にも当たった。坂石・鹿野川あたりから大洲まで普通五~六時間で下ったから便乗客も多く、明治から大正初期には、貨客混載の定期便が通うようになった。しかし、上りは前述のように日数がかかるので利用客はほとんどなかった。

河舟の運航は四季を通じて行われた。船頭たちは草鞋掛けにシャツ・ふんどし姿で川に入り、腰まで浸って舟を引いた。

肱川の舟運は「明治末期から大正一〇年(一九二一)ごろまでが最盛期」(『大洲市誌』)で、バス・トラック・鉄道の発達に伴って次第に衰退していく。特に長浜・大洲間は鉄道路線が川と併行しているということもあって影響が直接的だった。大洲・鹿野川間県道の開通(大正一三年)以後は衰亡が決定的となった。

筏流し

木材・竹材などは筏に組んで流した。筏の規模は普通長さ二間(三・六m)の木材を裏木口を前にして、幅六~八尺の舟型に組んだものを一棚と呼び、それを一二~一六棚ぐらい連結して(二二~二九m)一流れまたは一先と呼んだ。

筏はたいてい二人が操縦した。普通鹿野川・鳥首あたりから長浜まで二日、坂石・内子・大瀬方面から三日かかったが、帰路は歩いて一日かかったので合計三泊四日の旅だった。

肱川の筏流しは、明治二〇年(一八八七)ごろから次第に活発になった。『中筋郷土誌』(野村町)『土居郷土誌』(城川町)によると、日露戦争の直前から坑木が売れ出して、牛による土挽で河岸まで積み出し、大洲方面へ流した。大正年間を経て昭和九年ごろまでの間は、肱川橋の下を毎日平均して三〇流れぐらい下っていたという。昭和初年の最盛期には筏師が、肱川本流で一七〇人、小田川筋で一五九人いたということだが、この上に臨時加勢者があるので肱川本流だけでも二六〇~二八〇人であっただろう(「肱川町誌」による)。

昭和二八年(一九五三)最後の筏師が陸に上がってからは、肱川の風物詩筏流しは全く姿を消した。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索