データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 社会経済3 商 工(昭和61年3月31日発行)

1 伊予絣

恐慌下の伊予絣

伊予絣は、松山市・温泉郡・伊予郡の一市二郡で産出される、木綿を原料とする紺染のかすり織物をいうが、農民の野良着として広く関東・中部・東北へ移出された。伊予絣の特徴は低廉な大衆品であるということで、その値段の安さで大正から昭和初期にかけて全国市場で最大のシェアを占めた。全国主要産地の絣製反数に占める伊予絣の比率は、大正一〇年に五五%、昭和六年に三七%と後退するが、昭和一〇年には四二%を維持している。

大正九年(一九二〇)四月の綿業恐慌は、伊予絣をも直撃した。伊予絣の価格は、大正八年秋には一反につき八円という高値に急騰していたのが、大正九年の綿業恐慌で半値に暴落し、松山市一円に深刻な影響をおよぼした。この時、伊予絣の滞貨及び返品は六〇万反にのぼったといわれ、日銀広島支店は伊予絣救済融資一〇〇万円を決定し、松山市の銀行(愛媛県農工銀行ほか九行)は融資のためのシンジケートを結成した。

大正九年四月一八日には、伊予絣の大手、松山染織株式会社が工場を閉鎖し、全職工一一五人(男六九人、女四六人)全員を解雇することを発表し、そのとおりの事態になった。しかし、七月一日には、愛媛県農工銀行の融資九万円を受け、人員を三分の一に縮小して再開している。

織賃も、大正八年のブーム時に一反一円六〇銭以上にはね上がったのが、大正九年には、一円に下がり、さらに七〇銭~八〇銭にまで下がった。

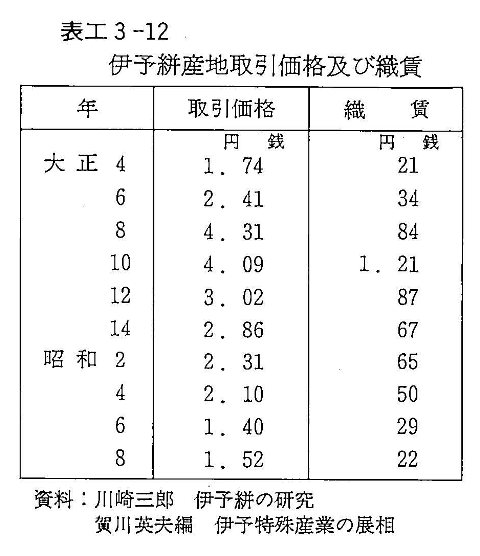

その後、伊予絣の織賃は、大正一〇年の一円二一銭から昭和八年の二二銭まで下落に次ぐ下落を示している。伊予絣の産地取引価格も、大正八年のブーム期の一反八円は特別としても、大正一〇年の四円九銭から昭和八年の一円五二銭へ、三分の一近くに下がっている(表工3-12)。

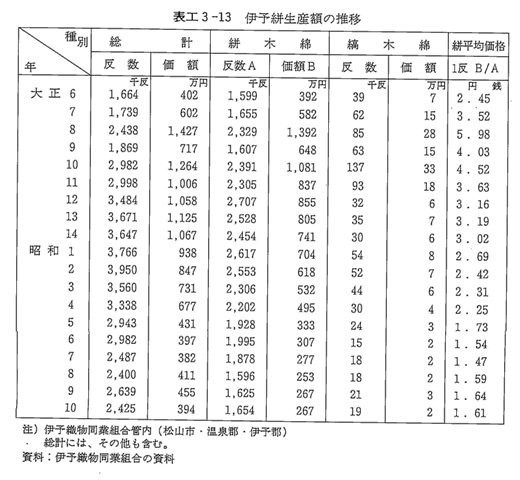

それにもかかわらず、伊予絣(絣木綿)の生産量は、間欠的な休業や操短をくり返しながら、この長い不況期にほとんど落ち込みをみせていない。むしろ、伊予絣の生産量の歴史的ピークは、大正一二年(一九二三)の二七一万反と昭和元年(一九二六)の二六二万反とであり、昭和四年の大恐慌までは、年産二二〇万反以上の線を維持していた(表工3-13)。

大正末期から昭和初期にかけては、普段着の洋服化の時期であり(大正一〇年、三越百貨店女店員の事務服制定)、小学校・中学校は絣から小倉の制服となり、女学校はセーラー服となった時期であり、モガの断髪が流行した時期である。農村地帯の野良着・普段着の需要屯、絣木綿から次第に離れて行きつつあった。この時期に、伊予絣の生産量が年間二〇〇万反余にのぼり、主要産地の四割以上を押さえていたのは、ひとえに、伊予絣の市場性が価格の低廉性にあり、疲弊した農村の購買力に受け容れられやすかったことを意味している。

足踏織機の導入

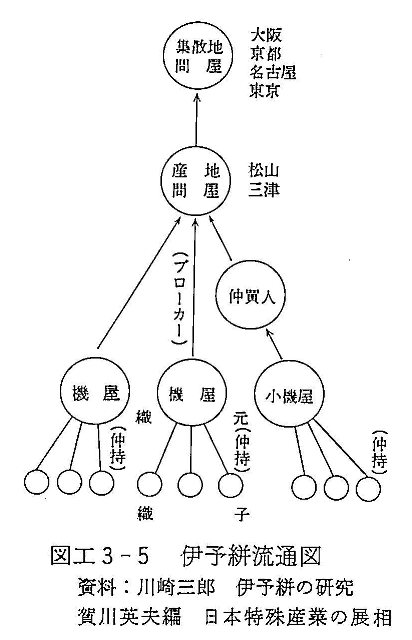

伊予絣の製造は、元拵えと呼ばれる絞り・染色の工程と製織の工程とに分かれる。元拵えの工程は、資金と設備とを要し、技術的にも複雑であるから機屋がこれを担当し、製織の工程は、出機として農家令町家の家内工業として行われた。元拵えの工程でも、単純作業である綛繰り、荒苧解きなどは、農家や町家の副業としてなされることが多かった。

問題は、製織の工程であり、各家庭に分散して行われるため、作業・品質の管理が行きとどかず、製品が不揃いであった。他方、綿業恐慌以後、工賃は年を追って切り下げられたため、製品の入念な仕上げは望むべくもなく、粗製濫造となった。材料の抜き取りは公然と行われ、地質が薄く、模様も揃わないような粗悪品が出荷された。

伊予絣は伝統的に手機で織られてきたが、大正末斯(一三年以降)足踏式の織機が導入されるようになった。手機は、一反を織るのに、最も優秀な織子で丸一日を要し、普通の織子は二日を要した。それに対し、足踏織機は、普通の織子で一日に二反を織ることができたから、能率は四倍になったわけである。足踏織機は急速に普及し、これによって、伊予絣は、生産量の維持と価格の低廉化とをはかることができたのである。

同時に、織子の反当たり工賃も、足踏機の導入前と比べて、昭和四年(一九二九)には約半分、昭和八年には四分の一に下がっている。伊予絣の価格の低廉化を支えた最大の要素は、工賃単価の切り下げであり、それを可能にしたものが、製織工程の生産性の上昇であった。

伊予絣の隘路

絣は、タテ糸とヨコ糸の模様合わせをしながら織り上げなければならないので、機械化によって能率を上げようとすれば、柄崩れなどの不良品または粗造品を生ずることになった。伊予絣は値段の安さで全国の農村に喰い込むことができたが、粗製濫造が多かったために「安物」というイメージが定着して、しっぺ返しを蒙った。都会地の百貨店や呉服商では、ことさらに伊予絣の粗造品を仕入れて、囮商品や廉売品として利用し、伊予絣の評判をいっそう落とす結果となった。

製織の出来如何にかかわりなく、工賃が均一であった点も、伊予絣の粗製濫造の大きな原因となったことは否めない。昭和四年から優良染工と優良製織に対して奨励金の制度が設けられたが、一反につきわずか三銭~五銭と、標準工賃の一割にも満たない額であり、濫造を押さえる効果はないに等しかった。これに対し、久留米絣では、鑑定所を設けて、織り立ての良否によって工賃に差等をつけていた。これにより久留米絣は品質の向上をはかり、全国一の名声と価格とを保って、市場を伸ばすことに成功した。また、中級品の備後絣も、製品に改良を加えて市場を拡大した。大正一〇年から昭和六年に至る約一〇年間の間に、全国市場の五五%を占めていた伊予絣が三七%に後退し、久留米絣と地位が逆転するに至った。同じ期間に久留米絣は二七%から三九%へ備後絣は一〇%から二四%へと躍進しているのである。

力織機の導入

伊予絣に力織機が導入されたのは昭和九年(一九三四)以降である。絣のタテ糸とヨコ糸とを合わせて製織するには精巧な技術を要するので、織布の自動化は困難であった。ところが、昭和七年、備後絣の岡美与吉がたて糸巻機を考案し、力織機による織布ができるようになった。伊予絣では、松山市内の仁木豊三郎の工場で、備後製の織機を導入して稼動したのが最初だといわれる。

足踏織機が一日二反であるのに対し、力織機は一日三~三・五反で驚くほどの能率向上ではないが、力織機は一人の織子で二台を受け持つことができたので、織工一人当たりにすれば三倍以上の生産性を挙げることができた。織工の労働も軽減されたので、反当たり織賃も、力織機は足踏織機の四分の一近くに低下した(昭和一四年の数字で足踏織機四五銭に対し力織機一二~一三銭)。これは機械の償却費、動力費を考慮に入れても、絣工場の採算大幅に改善するものであり、昭和一一年以降、ある程度の普及をみた。

昭和一一年五月には、愛媛県は織機改善奨励規程(「資料編 社会経済上」八三六頁以下に収録)を定めて、力織機への取り替えについて織機価格の二割を限度として補助金を交付することとし、伊予絣については、豊田式自動織機を標準とすることを示した。しかし、伊予絣には零細な経営が多く、これらの小工場は力織機の導入からとり残された。昭和一五年になっても、機業家総数一一七のうち、力織機を有するものは二四にすぎなかった。最も大きい工場は、白方機織所の二二一台であり、大手七工場で、全体の力織機設置台数七三三台のうち五二二台(七一・二%)を占めた。

伊予絣衰退の最大の原因は、大正末から昭和初めにかけての国民の衣生活の構造的変化にあった。しかも、伊予絣の製品じたいをそれに合わせて革新するということは、まず不可能であった。したがって、伊予絣は、足踏織機、力織機の遅ればせの導入によって、工賃と商品価格の低廉化をはかることで対応せざるをえなかった。消費構造変動期でもあったこの昭和恐慌期を、よく生き続け、生産量を維持してきたものだといわなければならない。けれども、戦時体制にはいって、綿糸の供給が統制され、かつ、人造絹糸が代替財として登場するにおよんで、伊予絣は原料と市場の両面からはさみ討ちを受け、衰勢に拍車をかけることになった。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索