データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 社会経済3 商 工(昭和61年3月31日発行)

二 住友財閥の成立と重化学工業化の開始

住友家累代ノ財本予州別子山ノ鉱業

愛媛の産業史において、最も関わりが大きく、また影響も大きかったものは、その発祥の地を別子におく住友資本である。住友家の財閥資本への脱皮、そして、物的コンツェルンから金融コンツェルンへと展開していく過程は、愛媛県にとっても最大のイベントである。

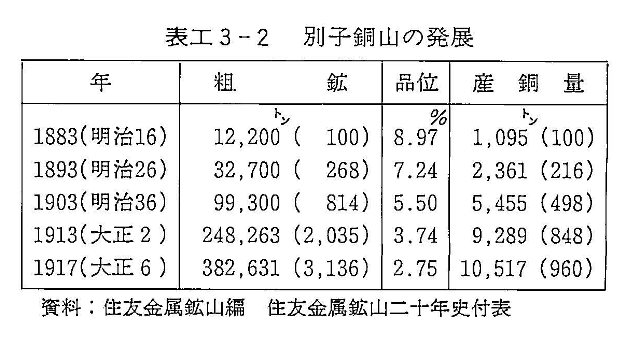

明治期における住友の発展の原動力が、卓越した天然の良鉱たる別子銅山にあったことは疑いのないところである。明治初年における別子の原鉱は驚くべき高品位のもので、これが別子鉱山の近代化を遅らせたとさえいわれている。粗鉱生産は明治一六年(一八八三)の一万二、〇〇〇トンから大正二年(一九一三)の二五万トンヘ二○倍、産銅量は同じく一、〇〇〇トン余から九、〇〇〇トン余へ八・五倍に拡大している(表工3-2)。

別子銅山の収益がどれほど莫大なものであったかは、つまびらかではないが、明治二八年には年間一〇〇万円を超え、当時の住友本店の質貸債権残一一五万円を一年で稼ぎ出すほどであったということによっても、その一端をうかがい知ることができる。

別子銅山の経営危機

ところが、さしもの別子銅山も、明治三七~三八年(一九〇四~五)の日露戦争を境にして生産量が突如として伸び悩み、産銅量が前年を下回る年が現れ始めた。その原因の最大のものは、年々の品位の低下と精銅技術の遅れである。明治一六年には八・九七%を保っていた粗鉱の品位が、明治四四年には四・二二%と二分の一以下に低下している。大正八年(一九一九)に至るまで、別子の精錬技術は反射炉精銅であり、いち早く電気精銅技術を導入した足尾銅山などに比べて立ち遅れをみせていた。別子のKS銅は電気銅に比較して電導率がかなり低いために電線や電機部品には使用できず、銅管、真鍮など構造材に用途が限定され、市場を狭める結果となった。これに追い打ちをかけだのが日露戦争後の不況であり、銅価の急落であった。別子銅山は明治末年には損失を計上し、赤字に転落する。

『愛媛新報』の報ずるところによれば、「別子銅山の経営方針も従来余りに保守的なりし結果一千万円以上の資本を投下したる大鉱山にて而も昨年の如きは辛うじて十万余円の利益を挙げ得たるに過ぎず」(明治四三年四月五日付)、「別子銅山の如きも大勢には抗すべくもあらず、損失打ち続き夫れが為め先きに冗員を淘汰し経費の節減を計りし程なり。而も尚一か月の損失二万円内外に及ぶと云ふ」(明治四四年五月三〇日付)というありさまであった。

金融的基礎の確立

別子銅山における住友の「財本」としての地位低下に伴い、新規事業への進出が住友の戦略となるが、それを成功に導くためには資金的基盤を確固たるものにすることが焦眉の課題であった。

住友財閥の中核をなす住友銀行の設立は明治二八年(一八九五)に遡る。別子経営による巨額の資本蓄積と預金の順調な伸びに支えられて、設立一八年目の明治四五年(一九一二)には、住友銀行の預金額五、四五〇万円、純利益七一〇万円と、いずれも設立当初の六〇倍以上にのぼっている。この年の二月、住友銀行は住友系企業としては初めて、株式会社に改組される。発行株数一五万株のうち、住友一族六人で一四万六、〇〇〇株を占め、残り四、○○○株を総理事の鈴木馬左也、伊庭貞剛など住友関係者で占めるという、きわめて閉鎖的な保有形態であった。それでも、改組理由書には「輓近我邦一般経済状態ノ発達ニ隨ヒ、金融機関モ亦其資力ヲ伸張スベキノ必要ニ迫ラレツツアル」とあり、数年におよぶ銀行株式会社化に関する調査の結論であるから、将来の資本調達の脱同族化を見通した大局的布石であるとみなければならない。

住友銀行は住友家の御用銀行であり、当初から住友本店(明治四二年総本店に改組)に対して特別の優遇措置を講じてきた。明治三五年(一九〇二)には三〇万円だった貸越限度枠は、大正八年には無担保三〇〇万円に拡大され、融資利息、手形割引歩合ともに最低歩合が適用される決まりであった。戦時インフレのせいもあるが、大正二年末に六、〇〇〇万円であった同行の預金額は、大正八年末には三億五、〇〇〇万円へと急膨張している。住友銀行は大正元年に第十一銀行を買収、さらに大正八年には株式の「公開」にふみ切り、資本金は同年の二、六〇〇万円から翌年の四、〇〇〇万円へ増加した。このようにして、住友総本店は事業拡大のための資金のチャンネルを着々と作り上げていったのである。大正一〇年には、住友総本店は住友合資会社に改組されている。

金融多角化の実現

大正期の住友の金融機構の新編成において特に注目されるのは、保険・信託など新規金融業務への進出がこの時期にスタートを切られているということである。第一次大戦当時の海運ブームに乗じて大正六年に山下汽船社長山下亀三郎が中心となって、扶桑海上保険株式会社が設立され、住友はこれに資本参加している。この会社は大正九年には扶桑海上火災保険会社と改称されて、火災保険をも兼営する総合損保会社となり、今日の住友海上火災保険の基礎を得ている。

次いで大正一四年(一九二五)には、日之出生命保険の買収(翌年住友生命と改称)と、住友信託株式会社の設立という二大金融事業への進出を果たした。長期安定資金の確保という視点から、住友は信託事業、保険事業に着目していたにもかかわらず、時期的に遅くなったのには事情がある。生命保険については、政府の国策によって統制がきびしく、新会社の設立が認められないので既存会社の買収によるよりほかに道がなかったこと、そして住友銀行が遂に買収の機会をつかんだのがこの年であった。信託事業については、わが国の信託業法が施行されたのが大正一二年であり、住友は三井と並んで、むしろ信託への進出が早かったグループに属する。これは日本の金融制度じたいの遅れを反映しているというほかない。

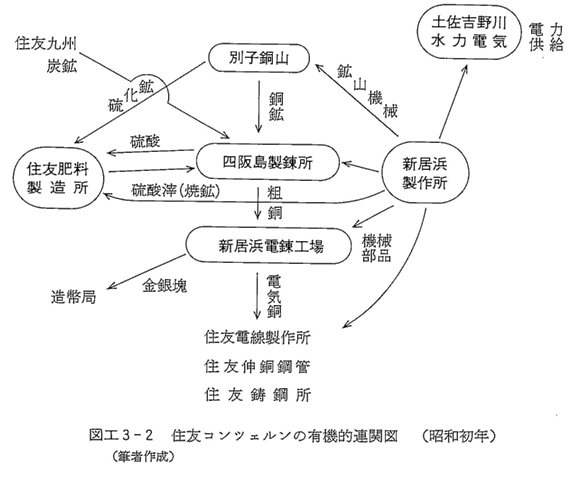

有機的コンツェルン

住友の経営方針は堅実をもって知られており、新事業への多角化を図るに際しても、別子銅山を基軸にして、その関連部門を強化発展させるという方策が採られた。この時期に住友が進出した分野は、伸銅・電線・産金・肥料・機械・鋳鋼・水力電気・炭鉱・林業など多岐にわたるが、これらはすべて、そのようなものとして位置づけることができる。これらの部門は、別子産銅の加工部門を強化するものであるか、副産物・機械の合理化に資するものであるか、あるいは、原材料・燃料のコストダウンに役立つものとして、有機的に結びつけられていたのである。

後に別子銅山の地位の低下が明白になるにつれて、住友財閥は住友銀行を中心とする金融コンツェルンへと展開してしまうのであるが、まだ大正のこの時期には、生産工程の関連を軸にする有機的コンツェルンの様相を色濃くもっていたということができる。のみならず、その後の時期を通じても商事部門が弱く、生産部門への志向が強いという点は、住友財閥の一つの特色をかたちづくることになる。

別子銅山の再生

第一次大戦は、産銅業界にも空前のブームをもたらした。大正三年(一九一四)にトン当たり五五四円にまで低落していた銅価が、大正五年のピーク時には一、四五六円と三倍近くにはね上がり、別子銅山の利益も大正五年には「一躍して七百二十万円という、物価騰貴を考えてもなお破天荒の成績を挙げ」(『小倉正恒伝記編纂会編、小倉正恒』)るに至っている。

別子銅山の近代化で最も意義の大きいものは、大正八年の電錬工場の完成と、大正一四年の浮遊選鉱場の完成である。これによって、別子銅山はわが国屈指の最新技術設備を誇る精銅工場として生まれ変わったのである。

新居浜電錬工場では、大正八年以降、純度の高い電気銅が生産され、別子から住友電線製造所への安定した原料供給が可能になった。この電力需要に応じるために同じ大正八年に土佐吉野川水力電気会社が設立され、大正一一年には新居浜・四阪島間一二マイルに一万一、〇〇〇ボルトの高圧海底電線が敷設された。電錬工場は、大正一〇年の年産七、六〇〇トンから大正一四年の一万一、〇〇〇トンへと拡充され、大正一四年には旧来の反射炉製錬は全廃されてしまった。

大正一四年の浮遊選鉱場は、イギリスのミネラル・セパレーション会社のMS式浮選機を設備した一大工場であり、これによって品位の低い貧鉱も含銅品位を高めることができた。関連して、同じ年に四阪島製錬所のグリナワルト焼結工場が稼動を始め、粉鉱製錬に一大画期をもたらしたのである。

化学分野への進出 肥料製造所

住友の化学への進出は、大正二年(一九一三)に新居浜に肥料製造所を建設することが決定されたことに端を発する。これも当初は、別子銅山の副産物利用を契機とする有機的コンツェルンの一角であった。すなわち、別子鉱山の硫化鉱から硫酸を製造し、これを原料として過燐酸石灰を製造するというものであった。

明治末期、別子銅山及び四阪島製錬所から発生した鉱煙は、東予四郡の農作物に多大の被害を与え、農民運動の広がりとともに大きな社会問題となったことはよく知られるとおりである。そして、明治四三年(一九一〇)に住友と被害者の間で煙害賠償契約が結ばれたのであるが、その中には、今後の煙害防止措置として、年間精錬量最高限の制限、稲作麦作の重要時期各四〇日間の焼鉱日量の制限と、各一〇日間の生産停止という取り決めがなされていた。それに追加して、硫酸製造などで亜硫酸ガスが減少すれば、減少パーセンテージに応じて製錬量の増加を認めるという条項も含まれていた。後の項目は、住友側の意向が盛られたものと考えられるが、それは、亜硫酸ガスを利用した硫酸・肥料業への進出が住友総本店内で数年前から本格的に検討されていたからである。ただ、時期的には、住友の肥料進出は後発に属し、すでに人造肥料業界は供給過剰に悩み、カルテルによって値くずれを防ぐという最悪の状況におかれていた。新規事業として適当だと考えられる二〇〇万叺の肥料工場の規模では、別子産出の硫化鉱の一二分の一を処理できるにすぎず、「姻害ヲ解決スルノ一方法トシテハ殆ンド其効ナシト云フヲ憚ラズ」「故ニ本問題ハ四阪島ノ姻害トハ全ク分離シテ考ヘザル可カラズ」というのが、住友総本店の総括的結論であり、本音であった。

したがって、大正二年の住友肥料製造所設置は、別子銅山の副産物利用の合理性と新規事業としての採算化、将来性とを住友流に冷静かつ堅実に考量した上でなされたのである。その考量の中には、ドイツのハルトマンによる塔式硫酸製造法の発明があり、この新技術を導入することにより、肥料製造において後発ながら、一挙に優位に立とうとしたのである。しかし、皮肉にも、硫酸・肥料工場の建設中に第一次大戦が勃発してドイツからの技術輸入ができなくなり、旧式の鉛室式装置により大正四年から操業を開始している。

住友肥料製造所にとって幸運だったことは、第一次大戦によって肥料の輸入が途絶したために国内需要が急増し、価格が急騰したことである。過燐酸肥料は、国内だけではなく、東南アジアや遠くロシアにまで輸出され、大いに販路を広げた。同所では、大戦中の火薬原料の需要増にも応じて、硫酸そのものを精製して出荷するようになった。だが、出荷額は戦時中のピークを示す大正七年でも二万円程度であり、同年の肥料出荷額二七〇万円とは比べようもない。

硫安工業化への模索と失敗

肥料製造所における過燐酸肥料の製造は、煙害防止にはほとんど役に立たず、肥料製造所じたいが新しい煙害源として物議をかもすありさまであった。当時の技術のもとで煙害を減らすには硫黄分の多い硫化鉱を選鉱して外部へ販売し、四阪島で製錬する鉱石の硫黄含有率を減らすという原始的な方法に頼るしかなかった。

しかし、大量の硫酸の処理が可能になれば、煙害対策にも寄与し、製錬工場の生産制限の撤廃の理由にもなりうるわけで、住友総本店総理事鈴木馬左也の視野の中には「過燐酸製造と比較にならぬ大量の硫酸を必要とする硫安の製造」が早くから収められていた。

当時のわが国の硫安の生産は、石灰窒素から変成するか、コークス製造の際に発生する副産物を抽出するかで、到底国内消費を満たすには足りなかった。明治四〇年(一九〇七)にドイツのハーバーが画期的なアンモニア製造の原理を発明し、大正二年(一九一三)にボッシュがバディッシュ社の工場で工業規模での生産に成功した。これは、窒素ガスと水素ガスとを混合し高圧高温の触媒反応によりアンモニアを合成するという、高度の総合的技術である。この製法によって得られたアンモニアは火薬として用いられる硝酸の原料となり、硝石資源への依存を不要にするという、軍事的重要性のきわめて大きい技術でもあった。そのため、第一次大戦勃発と同時に、ドイツはハーバー・ボッシュ法の海外輸出を禁止してしまった。

第一次大戦中、総理事鈴木馬左也の強力なリードのもとに、類似技術たるアメリカのGC法の導入に基づくアンモニア合成事業が画策され、住友六割、三共株式会社四割の出資で年産二万トンの硫安工場を新居浜町(現新居浜市)に建設するというプランが作られた。しかし、化学技術の蓄積の全くない日本で、日本の技術者だけで工業化するのは無理であった。一例を挙げれば、当時、高圧計器、高圧ガス圧縮機、高圧弁などは国産されておらず、このような状況下で設備投資を開始するのは無謀であった。ハーバー博士のもとで研究した日本人化学者も参加したが、結局技術の壁を乗り越えることはできなかった。

大正六年、ハーバー・ボッシュ法の特許が戦勝各国に公開されるや、住友は、再び三共と組んで、同法の日本における独占的使用権を申請した。しかし、ノウハウが全くわからず、技術的困難が大きいこと、これに住友一社で大きな資金を注ぎこむのは冒険であることが再確認された。したがって、大正一〇年には、住友・三井・三菱・三共など八社で東洋窒素組合を結成し、アンモニア合成事業は国家的スケールの実験事業として取り組まれることになった。同法の特許の専用権は、この組合(後に東洋窒素工業株式会社に改組)に対して許可されたが、ドイツのバディッシュ社の技術協力を得るためには、特許料の支払いと莫大な固定投資とが必要であることがわかり、アンモニア合成の工業化は、このたびも実現されないままに終わった。

これとは別に、大正一四年(一九一五)にNEC(ニトロゼン・エンジニアリング・コーポレーション)社のアンモニア合成技術に関する情報が、アメリカから住友にもたらされた。この情報が住友化学の将来を決定づけるほど重要なものになろうとは、この時にはまだ予測することが困難であった。その採用に踏み切ったのはずっと後の昭和三年(一九二八)のことである。

別子銅山機械課

別子銅山の採鉱量の増加が、鉱山機械技術の発展に支えられていたことはいうまでもない。そのほとんどは輸入機械に頼っていたが、修理・保守を通じて機械製作の技術が蓄積され、明治三三年(一九〇〇)には、新居浜村(現新居浜市)に工作機械三五台(多くは英国製)を装備する工場が建設されるまでになっている。

大正の初期には、削岩機・捲揚機など鉱山用機械を自家製作できるようになり、単なる模倣の域を脱して、部分的改良も加えられるようになった。インガソール社製の削岩機をもとにして別子式卯号手持削岩機が設計され、日本人の体格に合うように軽量化がはがられたのが一番いい例である。しかし、実用に耐えるものが出来上がるまでには多くの年月を要し、大正五年(一九一六)にこの削岩機はやっと製品化された。

日立銅山から日立製作所が派生し、明治鉱業から安川電機が派生したように、鉱山の機械課から有力な機械メーカーが一本立ちした例は少なくないが、住友の場合は、鉱山用機械中心という実務的保守的方針が採られたために機械メーカーとしての発展の機会が狭められることになった。大正末期においても、別子銅山機械課の技術は、製品の種類の点でも工作処理の点でも偏りがあり、機械加工の間口を広げていく技術的展開力に乏しかったといわなければならない。

別子銅山に付属する機械課から、新居浜製作所が独立して機械加工部門が専業化されるのは、はるかにくだって昭和三年(一九二八)のことである。この時期に至っても、住友本社、別子鉱山の内部には、新居浜製作所の独立に消極的な人達がかなりいたといわれる。機械製作の未熟さは当時のわが国の産業界に共通するものであったが、それにしても、別子鉱山専務の鷲尾勘解治をして「他所の見積と此処の見積とを比較して見ると、此処の方が非常に高く、或る場合には五割も高く」、コストを半分に下げなければ採算がとれないといわしめる状況では、堅実経営をもって鳴る住友が、機械製作の事業化になかなか踏み切れなかったのは無理からぬところであった。

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索