データベース『えひめの記憶』

愛媛県史 社会経済1 農林水産(昭和61年1月31日発行)

二 稲作の耕種概要②

7 肥 料

自給肥料

人造肥料が普及する明治三〇年代までの肥料は自給肥料が中心で、油糟類・干鰮・鯡滓など少量の購入肥料も施用されていたが、これらの金肥は一部の富農層あるいは入手の容易な特定地域に限られ、一般農家はほとんど自給肥料であった(漁村その他の産地では魚肥も自給肥料)。

各地共通の自給肥料は草肥・人屎尿・藁であったが、肥効のあるものは総て「培養物」として単用あるいは混合肥・堆厩肥の原料として利用していた。

培養物例

糟類(菜種油糟・棉実糟・櫨実搾粕・醤油糟・酒糟・糠)・海藻・鶏屎・草木灰・礪穀類・笹・萱・柴・蕨・煤・天蚕屎・蚕屎・蛹・鋸屑・髪・血液(動物)・製糸湯汁・川蟹・床下土・壁土・かまど土・風呂水

混合肥例

乾鰯の粉末三―五合と人屎尿一五貫を混和

海水一石・水三石・灰四斗・糠一斗五升を混和

魚肥七貫・清水三石・海水一石を混和

屋根屑と蝋滓を混和

俘糠と人屎尿を混和

自給肥料には以上のような自然肥のほかに緑肥・焼土・堆肥・刈敷のように労働の対象となっていたものがある。

(1) 緑 肥

緑肥の代表は紫雲英と青刈大豆であるが、この両者は江戸時代から自給肥料として栽培されていた。前項の品種でふれた「相生」種の選出者の伊予郡稲荷村の浅田嘉蔵は、慶応年間(一八六五―一八六八)から肥料として水田に紫雲英を栽培していた。当時この地方の人はその意を知らず、水田を花檀にする奇人として驚き、あざけり誹ったと伝えられている。

青刈大豆も同じく江戸時代末期から新居郡萩生村(後の中萩村・現在の新居浜市)とその周辺で栽培されていた。節分から七〇日を経た麦畦の中に夏大豆を播き(反当播種量三升)、麦が成熟して刈り取ると五~七日で急速に成長するのでこれを鋤き込み地力の培養を図っていた。新居郡地方ではこの青刈大豆のほかに安政五年(一八五八)ころから緑肥作物として蚕豆、豌豆を栽培していた。

紫雲英と青刈大豆は明治初期から漸増し、人造肥料の増加と並行して県内一円に普及したが、蚕豆と豌豆の栽培は一般には波及していない。

(2) 焼 土

土を焼き肥料とする焼土は、磽田(石が多く固くて地味の悪い土地)を饒田(地味の豊かな土地)に変える土壌改良肥として江戸時代から重視され奨励されていた。

天保一一年(一八四〇)に出版の『農業蒙訓』(若狭の農学者伊藤正作執筆)は焼土の特効について「是を専用ひ作り得たらんには一反歩三俵、五俵の増収は有へし」と述べているが、明治時代にも、(一)害虫の防除となる、(二)稲が強健に育ち徒長して倒伏することがない、(三)粃が少なく枯籾が皆無になる、(四)砕米が少なく精白度が高い、(五)飯に粘りがある、(六)貯蔵中の虫害がない などの利点が多い高級肥料として県内各地の老農、精農達に重視されていた。とくに久米郡北久米村(現在松山市)とその周辺村では老農池田輝秀の指導奨励により多用されていた。

焼土の難点は製造に労力を要することで、これが普及の阻害要因となっていたが、池田が奨めていた焼土は彼が考案した簡易焼土法であった。

池田式簡易焼土法

(一) 二尺ほどの生木三本をタチマチ(干物の支柱・筆者)型に組み合わせて三面から大きい土塊を集め

(二) カマドのように一坪程度の大きさに積み重ねて泥土で塗り固め

(三) 焚口の後部の上と中央に一尺八寸囲りの煙突をつけ、前方の焚口から火をつける

(四) 土塊の焼けたころ火を止め、その土塊を砕きこれを水田に撒布する

焼土は稲の基肥・追肥のいずれにも施用されていたが、肥効を高めるため撒布の時に少量の下等食塩を混合していた。

(3) 草 肥(刈肥)

肥料としての草(刈肥、草肥)は刈草をそのまま施用することもあるが、牛馬の敷藁その他の培養物と混合し堆肥とするのが一般的な利用法であった。雑草の豊富な山村あるいは中山間村では、枯草・笹・萱・蕨などを刈り、そのまま山に堆積しておき(これを秋刈という)、労働力に余力のある者はこれを切りかえして土塊と交互に積み重ね、五〇~六〇日間で完全に腐熟したものを春の彼岸までに水田に運び施用していた。

地方によると刈敷といい、四月中旬に芽の延びた一年生の柴を刈り、これを耕起した水田に撒布して鋤込む(又は踏み込む)か、二番除草の後で施用していた。

北宇和郡地方では早春に山を焼き(楢山は除く)、雑草の繁茂を待って先ず柴を刈り、一週間の間隔をおいて草を刈る(この刈り方によると柴は軟らかく草量も多くなる)。この柴、雑草をそのまま山に放置しておき(秋刈)、季節にこれを水田に運び、枯草、馬屎、土塊を各一段あて、積み上げて腐熟させる柴刈敷とよぶ草肥作りの慣行があった。

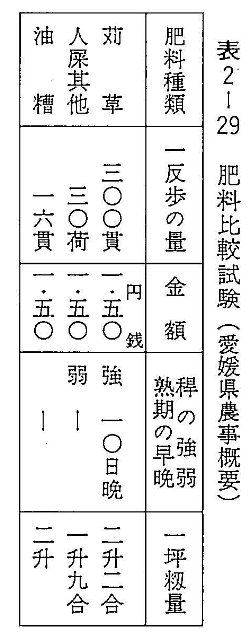

古来、草肥は地力を培い、米質を良くし稿稈を強壮にする肥料とされているが、明治二一年に実施した比較試験によると草肥は表2-29のように人屎・油糟より優れている。

刈肥は多量の労働力を必要とする重労働で、藩政時代の今治藩では、刈草が終わるとその労をねぎらうために一日の肥刈休みを設けて農作業を休み、馳走をしていた。

石 灰

水田肥料としての石灰は、土地を瘠薄にし米質を脆弱にする理由で藩政時代から禁止されていたが、幕末から明治にかけて禁令が弛緩すると共に施用量が急激に増加し、その濫用が再び使用を禁止する農政問題に発展した。

郡内各地に石灰の産地があった東宇和郡では、嘉永年間(一八四八―一八五三)から施用し、使用が禁止された明治時代にも漁業の不振による魚肥の不足したこともあり、中心部の宇和平野では、反当五〇貫~一五〇貫の施用が一般的な慣行となっていた。

西宇和郡でも慶応年間(一八六五―一八六八)から施用され、主として柴草肥を施す地帯を中心に反当二五貫~五〇貫を投入していた。

越智郡では金肥(油糟・乾鰮・鯡搾滓など)の価格が急騰した明治七、八年を契機にして石灰の施用が急増したが、弊害が顕著となり明治二〇年ころには全く使用されないようになった。

周桑郡では西南戦争の前後から使われるようになり、明治一四、五年ころには郡内の全農家が施用していたが、米質の低下を理由に地主が使用を禁止したため、明治二〇年代には跡を絶つほど使用者が激減した。

新居郡地方では明治一三年から使われていたが、越智郡と同様に同二〇年代から減少傾向をたどるようになった。

風早、和気、温泉、久米の諸郡では明治一〇年ころから使用していたが、その害を知り明治一八年に設立の米質改良組合の規約に「石灰を施さざること」の一項を設けて施用を禁止したため明治二〇年以降は使用者が見られなくなった。

しかし他郡ではほとんど施用されなくなった明治二〇年代にも、伊予郡・上浮穴郡・北宇和郡・南宇和郡の一部には音地(火山灰土壌)の霜害防止のため施用を続ける村が残っていた(青刈または麦稈一〇〇貫~二〇〇貫と石灰二八貫~六〇貫を混合)。

以上のように石灰の施用は明治の初期から急増し同一〇年代の半ばには全盛時代を迎えたが、米質改良熱が高まった同二〇年前後を転機にして一部の地帯を除き急速に減少した。

ところが自給肥料源の減少と、購入肥料の高騰により、明治二〇年代の後半から再び石灰の施用者が増加し始め放置し難い農政問題に発展した。明治一八年に実施した全国小作慣行調査によると、小作契約中に石灰の施用を禁止あるいは制限している条項のある県が二一県に達しているが、明治三〇年代になると県令で使用の制限、禁止を行う県が見られるようになる。

本県でも明治三四年一一月県農会長から知事に対して石灰の施用禁止を要請する建議書が提出された。

しかし農学者横井時敬、農事試験場長古在由直、土壌肥料学者大工原銀太郎、麻生慶次郎らにより酸性の匡正、鉄や(木かんむりに石)土化合物の燐酸分解、幼害虫の殺虫、粘土質土壌の改良など、石灰の効用が認められるようになり、明治四一年に開催の地方長官会議で農商務省から石灰禁止の解除が勧告されるにいたり、藩政時代からの石灰問題は落着した。

しかし石灰の濫用についてはその後も厳しい指導が続けられ、大正時代の愛媛県稲作耕種基準でも石灰の施用につき農事試験場は次のような注意事項を示している。

(一) 多量の有機質肥料(緑肥・藁類・堆肥)を施した時、少量の石灰を施用する

(二) 隔年または三年ごとに施用する

(三) 施用量は反当二、三〇貫を標準とする

(四) くろつちに施し、挿秧後に施さざること

施肥の実態

生産力が停滞し、年貢が毛見法あるいは高い税率の定免法で徴集されていた藩政時代には、投入量も少なく稲作の肥料費は玄米一斗が常識となっていた。史料が乏しく明治初期の実情は明らかでないが、明治二一年調査の「米一反歩の収支比較」によると魚肥・油糟・石灰などの購入肥料の施用もあり、玄米換算で三斗~四斗に増加している(明治二一年の米価一石 四円五〇銭)。

金 肥

近世の稲作は基肥を重視し、田植後の追肥は効果が少ないとされていた(「農術鑑正記」享保八年一七二三)。松山近郊でも近世末まで基肥が中心で追肥を施すことはまれであったが、明治維新のころから田植後、五〇日を標準にして油糟などの金肥を施すようになり、明治二〇年ころからは穂肥または花肥と称し、出穂直前に油糟・魚肥などを施用する追肥が漸増し、肥料中に占める金肥の割合が年ごとに増加した。

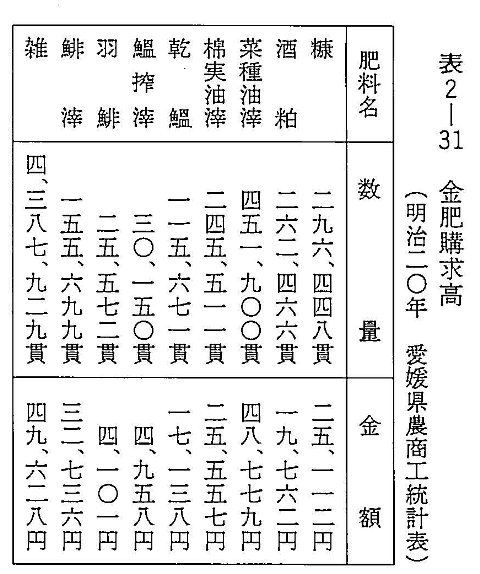

明治二〇年の金肥の購入高は二二万円を超え、同年の米価で換算すると玄米量の四万石、全収穫高の六%の額に達している。

しかし薄資小規模の零細農家にとっては金肥の経済的負担は重く、施用者は上層農に偏っていた。『愛媛県農事概要』によると明治二〇年ころの農村は「肥料は多くは問屋より購求せり。小農家に於ては収穫物を以て払渡すべき契約をなして借入るものあり。又収穫期に至て代価を支払うべき約を結て買入るものおりと雖、代価比較的に貴く農家の不利不尠と云う。新居郡の東部に於ては肥料の輸入ありたる時は、総代を撰て之を其港に派遣し、代価を定めて全村に通知せしめ農家は其価格を以て購入する習慣ありと云う。地主より小作農に対し作物を抵当として肥料を貸付ることもある」実態で、産業組合(明治三三年)や地方の肥料商(同三六年)が出現する明治三〇年代の後半期まで、金肥は農家経済の休戚を左右する大きい要因の一つになっていた。

8 除 草

除草方法の推移と実態

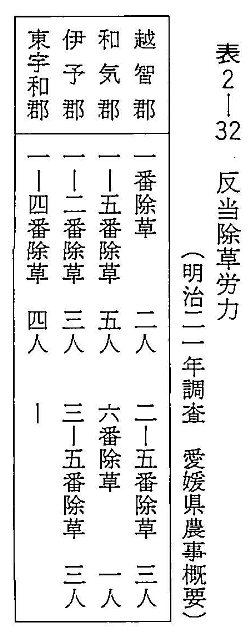

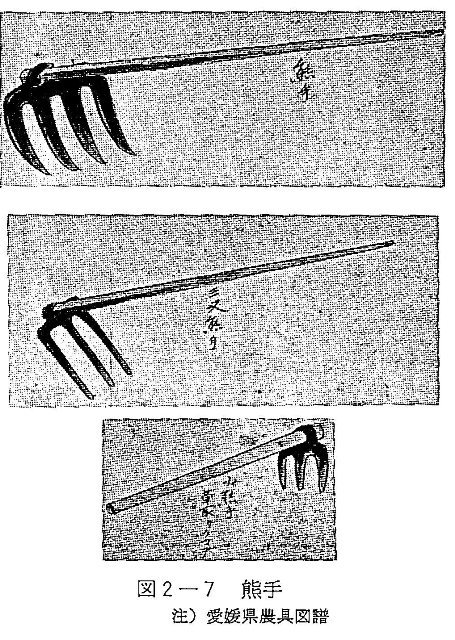

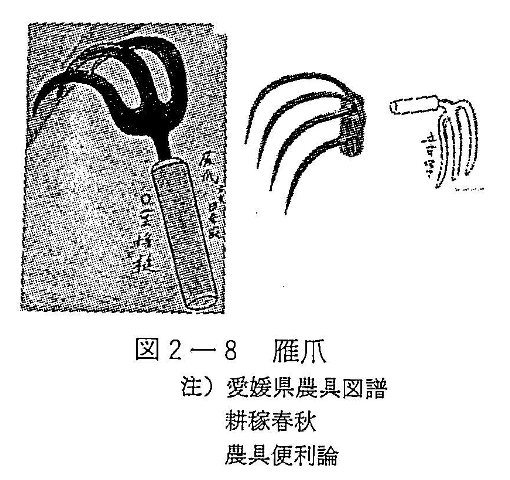

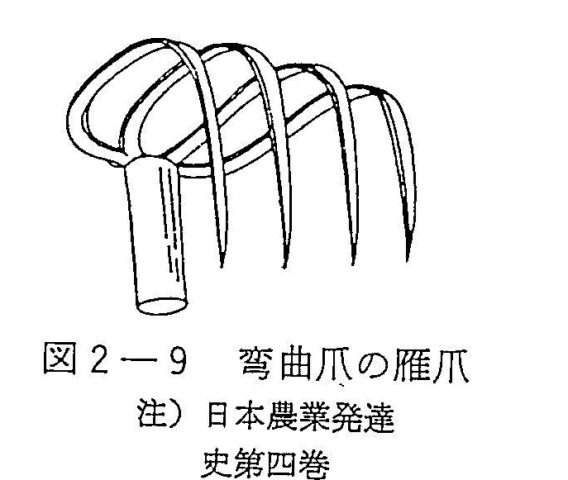

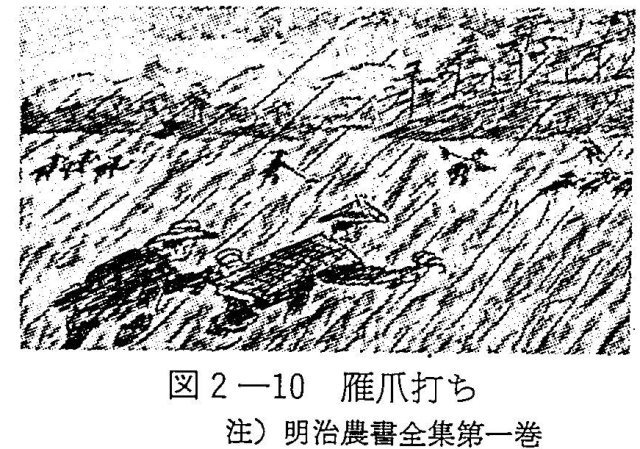

近世末まで水田の除草は手でかきあさる手取除草で、回数は七~八回(少なきは三回、多きは一〇回)が標準となっていたが、明治二一年の農事調査によると「松山及び今治の近郷に於ては、従来、稲株の間を打ちかえさざりしが、安政年間より三叉鉄把(雁爪)を以て中打し来れり。維新のころより四叉鉄把(同上)を用いる事となり、近年に至りては田打転車(図2―16)を用いる者あり未だ広く行われず多くは鉄把を使用せり」とあり、維新の直前から鉄把除草が始まり、明治二〇年ころには回転式の田掻器械も考案されていたことがわかる。しかし田打転車の数は少なく、一般農家は鉄把と手で行い、回数は表2―32のように四~六回が慣行となっていた。

この調査によると除草の回数は四~六回で、所要労力から見ると、越智郡・伊予郡では一番除草は熊手(図2-7)または雁爪(図2-8)を用い、二番以後は手取であったことが推定できる。

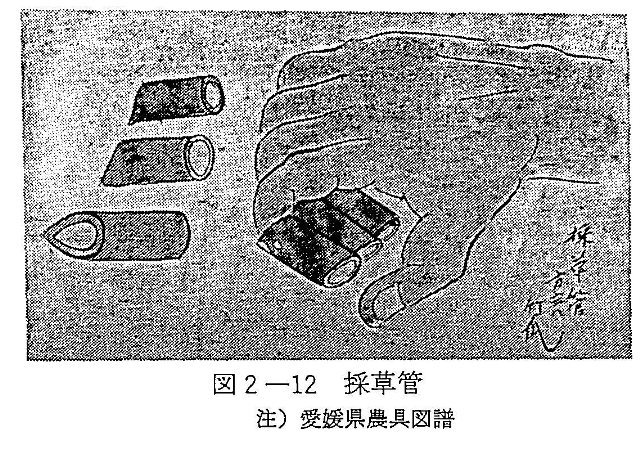

手取除草には指先の破傷を防ぐため採草管(方言竹爪 図2-12)が使用されていた。採草管は竹爪の別名どおり古来のものは竹製であったが、のち金属製のものも現れ昭和初期まで存在していたが、不便なためあまり使用されていなかった。

|

表2-29 肥料比較試験 |

表2-30 稲作反当肥料 |

表2-31 金肥購求高 |

|

表2-32 反当除草労力 |

図2-7 熊手 |

図2-8 雁爪 |

|

図2-9 弯曲爪の雁爪 |

図2-10 雁爪打ち |

図2-11 |

|

図2-12 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索