データベース『えひめの記憶』

愛媛のくらし(平成10年度)

(2)産婆さん奮闘記

日本では、古くから出産介助に当たった女性をトリアゲバアサンなどと呼んでいた。彼女たちは、地域の経験豊かな女性で、産育文化の伝え手でもあった。明治7年(1874年)に、医制(*7)によって、はじめて医師の指導を受けて出産介助する専門職としての産婆(さんば)の免許制ができ、明治32年(1899年)には、産婆規則(*8)により全国共通の資格として確立された。産婆は、昭和22年(1947年)に助産婦と改称されるが、新しい保健医学的知識を導入しつつも、多くの伝統的要素とぬくもりを保持してきた(⑧)。

戦後、出産の場所も家庭分べんから施設分べん、わけても病院での出産が主流になり、介助の担当者も助産婦から次第に医師が中心になった。そのような中で、家庭分べんや助産院(*9)や母子健康センター(*10)の助産婦として、新しい生命誕生の張り詰めた現場を請け負ってきた助産婦さんたちの話を聞いた。

ア 産婆業一筋

**さん(松山市北土居町 大正5年生まれ 82歳)

**さんは、温泉郡川内(かわうち)町で開業助産婦として活躍後、隣接する松山市で助産院を経営し、数年前から日本助産婦会愛媛県支部長を務めている。今もなお、助産婦として、自然分べんを支え、現役で活躍中である**さんに、その取り組みを聞いた。

(ア)産婆へのあこがれ

「わたしは現在の温泉郡川内町、旧三内(みうち)村で生まれました。小学校の6年生ころ、隣村の旧川上村(三内村との合併により昭和30年に川内町となる)から自転車に乗って産婆さんがきていました。小学校の校庭で遊んでいたわたしには、校庭のそばにあった校長先生のお宅に黒いカバンを提げて訪ねて来る自転車に乗った産婆さんの姿がいかにも格好よく映りました。当時、自転車に乗っている女の人は『おてんば娘か、産婆さんか。』と言われていました。近所のおばさんや母親もその産婆さんの話をよくしていました。地域の人にも慕われる産婆さんは、よほど偉い人だと子供心に思い、そんな人になりたいと思ったものでした。

高等小学校を卒業して青年学校へ行きながら農家の手伝いをしていましたが、中国東北地方(旧満州)に行っていた姉に『勉強したい、産婆さんになりたい。』と、いつも手紙を書いていました。17歳のとき、その姉の紹介で、当時東洋一といわれた大連(だいれん)(現在のターリェン)にあった大連病院の付属看護婦養成所に入ることができました。2年で看護婦の資格を取得し、続いて産婆講習科に1年学びました。あこがれの産婆の資格試験は、当時奉天(現在のシェンヤン〔瀋陽(しんよう)〕)の満州医科大学でありました。いまだに、受験番号の54番を覚えています。受験を目前にして、折あしく『父危篤』の電報が来ましたが、はるかに父の平癒を祈願しつつ試験を受けました。当日は中国東北地方(旧満洲)全地域から集まった受験生が200名余りいました。試験は3日間ありました。2日間は午前・午後とも筆記試験で、それに合格した者だけが3日目の実地試験を受けました。実地試験は、実際の妊婦の診察、赤ちゃんの形をした人形を使っての骨盤位(こつばんい)(逆子(さかご))(*11)の娩出術(べんしゅつじゅつ)、子の仮死の蘇(そ)生術などの試験でした。合格通知をもらった時は努力のかいあって念願がかない、本当に感謝感激でした。」

(イ)山坂越えて

「叔母の勧めで、昭和12年(1937年)に撫順(ぶじゅん)(現在のフーシュン)で結婚生活をはじめ、4人の子供にも恵まれました。太平洋戦争も終戦を迎え、昭和21年(1946年)に夫の郷里である福島県磐梯(ばんだい)町に引き揚げ、そこで一時期助産婦を開業しました。

昭和24年に一家で川内町に帰って、実家の近くで開業し、家庭分べんの介助をする助産婦として働きました。年齢も30代でしたので疲れも知らず、山坂を越えて産後のケアーと新生児の状態を見るため遠い所へは自転車で、また近くは歩いて回りました。ベビーブームの最中、県内でも800人以上の助産婦が活躍していました。

わたしも、開業してから講習会にも度々出席し勉強を大分させてもらいました。昔は、血圧も計らない、お産の介助だけでした。しかし、それではいけない、助産婦は、血圧測定や検尿もし、母子保健という広い範囲で仕事をしなければならない時代にだんだんなってきました。結婚相談、家族計画にも取り組みました。わたしも、他の助産婦もどんどん腕をあげました。

わたしは、頼まれると、山深いところにも行きました。今は道は大幅に改修されましたが、お産に呼ばれて桜三里(*12)を行くときは、農家の荷物運搬用の軽三輪自動車で迎えに来てくれていました。昭和20年代のことで電話も普及していなかった時代で、今日は寒いからぬくもろうと早く床に就いたりすると、たいがい産婦の御主人が、『今晩は』と言って呼びにこられたりする。素早く起きて身支度をし、夜分に迎えにこられた御主人と一緒に急ぎました。産婦は時間を問いません。そんなことがしょっちゅうでした。

またこんなこともありました。2月中旬でしたが、昼中、土谷(つちや)(川内町河之内土谷。中山川と旧国道の合流点)からお産で呼びに来ました。その日は朝から降っていた雪が、すでに根雪になって自動車が全然走ることができないのです。仕方がないので、御主人と二人で歩いていたら、助けの神で、自衛隊のジープがタイヤにチェーンを巻いてこちらにやって来ました。そのジープに『お産に行きよるんじゃが。』と言って頼んで乗せてもらいました。ジープを降りて、しばらくわき道を歩いて産婦の家へ行ったら、奇跡みたいにお産にちょうど間に合いました。正常なお産だったので、到着して1時間ほどでお産を済ませました。心がせく思いで駆け付けたお産も、無事終わり、一役済んだあんど感が気持ちを晴れやかにしてくれました。その後お産の道具を持って、人家はないので怖かったのですが、桜三里の雪道を一人で歩いて帰りました。

わたしは、自分の子供たちに、仕事の苦労などは一度も口にしたことはありません。ただ、子供たちが小さいときに、わたしが夜中に呼びに来られても、さっと着替えをして出て行くのを見ていたんだと思います。お陰で5人の子供たちも素直に育ってくれました。」

(ウ)喜びを共に

「昭和2、30年代には、『5か月だから帯祝いにきてくれませんか。』と、産婦の家族の人が頼みに来た時などは、はいはいと言って住所を聞いて出かけました。行って検診して帯結びを済ませた後で、丁寧にも帯祝いとして食事が出たりしました。そんなところが多かったです。出産後、名付けを頼まれることもありました。自分の好きな字を選んで付けてあげたりしました。ある地区などでは、近所の人や親せきを呼んで大大的に名付けのお祝いをするところもありました。床の間を背にした座敷の1番上座に、産婆が産着のよいのを着せられた赤ちゃんを抱いて座って、お酒をはしに付けて、名前を言いながら赤ちゃんのロに付けてあげるのです。このお酒のことをお名酒と言いました。新たなる幼きいのちに対して、出席者一同心から幸福を祈るのでした。これらのしきたりも母子健康センターができたころを境にだんだん簡素化しました。それは、出産の場所が家庭から施設に移行したのも大きな理由の一つに挙げられると思います。」

(エ)助産院を開業して

「昭和30年代に入り、出産場所は、自宅から病院や産科医院、助産院などへ急速に移行しました。昭和36年(1961年)に川内町の母子健康センターができて、最初の助産婦としてわたしは2年間勤務しました。夜間に3人もお産があることも珍しくなく、助産婦がわたし一人ですから、一晩中大変でした。

その後松山の産科医院に勤務しましたが、昭和42年松山市内に2軒の借家を借り1軒を自分たちの住まいにし、もう1軒を入院設備のある助産院にして開業しました。わたしが52歳の時でした。多い時には同時に5人の入院者がありました。そのころはお産も4日に1回くらいの割合であり、出産介助や産婦の看護、保育、家事などで忙しい日々が続きました。度々おむつも洗ったりしました。ここでの開業は10年間続けました。

昭和51年(1976年)現在地に引っ越して住まいと産院を建てました。そのころに貸しおむつができ、さらに昭和60年代になると紙おむつもできて、おむつ洗いの苦労もすっかり昔語りになりました。

助産院は正常産の介助を担当するので、異常分べんはお医者さんにお願いします。『これは自分でできそうだ。これは異常だから、お医者さんを呼ばなければいけない。』という判断を間違えないことが産婆の腕です。早合点しても、判断が遅くて取り返しのつかないことをしてもいけません。

お産の介助は、経験と自分の工夫が大切です。産婦それぞれが全く違ったお産をするばかりでなく、同じ一人の女性でも、お産の都度同じようなかたちで生むとは限らないのです。本で習ったようなお産などわずかしかありません。わたしは、みんなのお産の経過を全部カルテに書いておくのです。一人一人の産婦がわたしの教科書なのです。」

(オ)お母さんみたい

「わたしも80歳を過ぎましたが、現在(平成10年)でも産院はわたし一人で切り盛りして頑張っています。食事も、赤ちゃんと産婦をみながら、わたし一人で作っています。食事は、栄養を考えてあれこれ取り合わせた手料理を作るのです。わたしは、世話をするときは、自分の娘のような気持ちで接しています。産婦も家庭的でお母さんみたいだといってくれまして、うちだけで5人目のお産をしようという人もいます。

毎月の妊婦検診の時は、一人一人に、その月に応じた話をしてあげるのです。妊娠中の赤ちゃんは、体内環境は選択できません。お母さんの健康と心掛けとで、赤ちゃんの喜ぶよい環境を保ってあげられるのです。生まれたら、母乳の温かさとスキンシップは、何ものにも代えられない愛情なのですから、母乳で元気にいい子に育ててよと言っています。うちでお産をした多くの者が、『お産も楽にしてもらってよかったけど、診察に来るたびにゆっくり見てもらえ、いろいろお話をしてもらえるのがよかった。』と言ってくれます。診察する間の一対一の会話が、親しみと安心感と信頼感を生んでくれるのだと思います。わたしも産婦の性格を理解でき、より適切な対応ができるわけです。近年自然分べんが見直され、助産院でのお産を希望する人も次第に増えてきています。

昨年、一人の青年が、わたしを訪ねてきて、『今日は、20歳の誕生日です。自分は、母からこちらの助産院でお世話になったと聞きました。それでぜひ、今日お目にかかってお礼を言いたいと思ってやってきました。』というのを聞いて、とっさには思い出せませんでしたが、その若いにこやかな青年の顔を見ているだけで、産婆になった幸せをしみじみ味わうことができました。苦労もありましたが、助産院を経営していたかいがあったと思ったものです。

イ 産みの苦しみと喜びを分かち合って

**さん(越智郡大三島町台 大正12年生まれ 75歳)

**さんは、瀬戸内海のほぼ中央に位置するミカンと国宝の島、大三島の西半分を占める越智郡大三島(おおみしま)町で保健婦第1号となり、助産婦としても活躍した。昭和36年(1961年)に母子健康センターが同町宮浦(みやうら)で本格的に開業を始めてからは、そこで活躍した経験を持つ**さんに話を聞いた。

(ア)お産は自然にできるもの

「わたしは、宮浦村立尋常高等小学校を卒業して昭和13年(1938年)に大阪へ行って、恩賜財団済生会大阪府中津病院付属看護婦・産婆養成所(現大阪府済生会中津看護専門学校)で産婆の免許を取りました。こちらには昭和20年に帰りました。当時、旧宮浦村(現大三島町宮浦)では、わたしと年が25歳くらい離れた親子ほど違う村雇用の助産婦が一人いました。

わたしは、宮浦村での第1号の保健婦でした。そのころは、保健婦がどんな仕事をするのか一般にはほとんど知られていない時代でした。赤ちゃんが産まれた所へ出掛けて行って、母親の食事とか、赤ちゃんの世話はこういう風にしないといけないという指導から始めたのです。

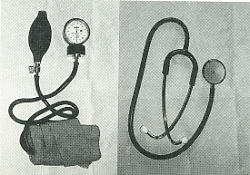

やがてベビーブームで、村で雇用していた産婆さん一人ではどうにもやれないからと言って、わたしもお産の手伝いもするようになりました。当時、赤ちゃんの体重はふろしきに入れて量っていました。わたしが血圧計や聴診器(写真2-1-9参照)を使っていると、『まあ、しゃんしゃんして』と言われたりしました。わたしは病院で習ったことを優先してやったわけです。

当時でも、お産というものは、自然にできるものだと一般に思っとりましたから、特に農家の人は、予定日がきても、お産の直前までみんな根限(こんかぎ)り(根気の続く限り)働いていました。御腹が痛くなっても、これだけのことはしておかなくてはと、何気ない顔をして働いていました。

お産のためにお医者にかかるいうと、周囲から笑われるくらいで、人に知られないようにお産するのが一般の人の常識のように言われよったです。

昔は、お産は納戸(なんど)でしていました。しかし、納戸は暗くて、掃除しているかどうかも分からないような不潔なところですから、お産をするところはもうちょっと明るくして清潔になどと衛生の向上を図ったり、食生活の上での栄養とか、妊婦さんの休養などにも力を入れました。当時は食べ物が悪くて産後の肥立ちがよくなくて、顔を真っ青にしている人もいました。

ある産婦は、『赤ちゃんが生まれて、**さんが来てくれるときには、わたしもこうして、お米の御飯と卵を入れたおつゆを食べるけれど、そうじゃない時はみんなと同じ麦飯を食べるんよ。』と言っていました。戦後の物のない時分でもあり、そのころは跡取りさんの嫁さんは、姑(しゅうとめ)さんや大勢の家族とのくらしが普通でした。大勢の家族の中で産婦だけがおいしいものは食べられんですよ。家族だといっても結局は嫁さんは他人ですから。今はそういうことがなくなりました。」

(イ)家庭分べんから母子健康センターへ

「大三島町の母子健康センターが開設した時、町の5人の助産婦がセンターに入り、これからは家庭分べんは一切しないという約束をしました。5人の中ではわたしが、年が一番若くて40歳でした。わたし自身が子育てで忙しい時代でしたが、若手がどうしても必要だということでセンターに入ったのです。お産のときは、助産婦は必ず2人で介助に当たる仕組みでした。

母子健康センターができたころ、そこへ行ってお産するのは、ちょっと変なように言われていましたが、やがて『だれにも気兼ねがなく、ゆっくり休める。よくしてもらえる。』と言って、母子健康センターでほとんどが出産するようになり、家庭分べんはなくなりました。栄養士さんが、栄養面も考えてくれ、ごちそうも食べられるし、母乳の出もよくなるように助産婦が交代で手当てをしていました。何より気楽に落ち着いて休めますので、産婦にはよい施設だったと思います。産婦は1週間ほどセンターにいて、おすしとか赤飯を炊いてもらって、名付けをして帰っていました。そこから自分の里の親御さんのところへ1月間でも帰らせてもらえる人はよかったですが、姑さんに『早うこちらへ戻ってもらわにゃいけん。』と言われ泣く泣く嫁ぎ先に帰りよった人もおりました。それが、かわいそうだと思っていました。出産料は、町の補助もあり、利用しやすい金額でした。母子健康センターへは、産婦が上浦町(越智郡)や伯方町(越智郡)からも来て、割合忙しくしていました。」

(ウ)母子のいのちを預かる仕事

「あるとき、わたしの先輩の助産婦が担当していた産婦が、出血がひどくて、お医者さんも呼んで十分に手当てをしてあげたのですが、亡くなったことがありました。その時には産婦の親御さんからかなり厳しいことを言われたのですが、いろいろ説明しますと『おや、そういう病気があるんかいの。』と言うて分かってくれました。そんなつらいこともありました。

わたしも、今でも忘れられない体験があります。それは、近所の女性の3番目のお産のときのことです。生まれた子供が息をしないので、わたしは30分間も人工呼吸をして、それでも駄目で、ほかの助産婦さんが『**さん、あんたがそんなに力入れてもこりゃ駄目じゃわい(これはもう駄目だ)。駄目。駄目。おばあちゃん、箱持っておいで、もう駄目じゃ。』と言うたのですが、わたしは、『二人目まではうまく取り上げたのに、3人目が死んだんでは。』と思って、あきらめきれずに必死で人工呼吸を続けました。しばらくすると、子供がやっと息をしてね。やがて箱を持って帰ってきたおばあちゃんが『駄目じゃろ。』と言うので、『いいえ、この通り大丈夫です。』と言うたら、『ほんと、ありがとう。』と、わたしに抱き付いてね。二人がうれし泣きしたことは、一生忘れられんです。わたしが、途中でやめていたら死んでいたかもしれない思うとね。その子の誕生日には、必ずわたしを呼んでくれて、その子と一緒に写真を撮って、成長を喜んだものでした。その子も今は、もう30歳過ぎになっているでしょう。」

(エ)逆子を治す

「母子健康センターができるまでは、お産の難しそうな人とか、逆子の人などは病院へ行く場合もありましたが、だいたいが家庭分べんでした。逆子だったら、助産婦のわたしらが、ちゃんと自分らで全部治していたのです。母子健康センターの嘱託のお医者さんとわたしは心安かったので、先生は、『母子健康センターへ行って**さんに治してもらえ。』と言われて、わたしのところに来る産婦さんもおりました。心音を聞いて確認して、『もう正常になっておりますよ。』と言って、それでも不安だという人には『病院へ行ってお産してください。』と言っていました。人命にかかわりますから、絶対に『大丈夫です。』とは言えませんでね。『こちらで、お産をお願いします。』と産婦さんから言われればお受けするわけです。」

(オ)母子保健指導

「町当局から受胎調節をやるようにと力を入れてくれ、わたしたちも関係の本をいただきました。月に1回妊婦さんを集めて助産婦5人がそれぞれに分かれて講義をしました。わたしは女の子が欲しいために4人も子供を産んだので、一番にわたしが勉強したもんです。また、地区ごとに集まってもらって、保健婦や助産婦が手分けをして、母子保健指導に出向いていました。わたしは当時40歳代で、仲間うちでは年も若いし、仕事に希望も持ち一生懸命でした。

地域ごとにわたしらが、赤ちゃん検診を実施しても、始めは理由をつけて検診をしに来なかったのですが、やがて、関心も高まり、みんな来てくれるようになりました。年に1回赤ちゃんの健康優良児の表彰などもするのです。体重、身長などを測って嘱託のお医者さんが決めるのです。みなさん、健康優良児に表彰されたいもので、離乳食などに力を入れました。それだけ指導のしがいがあったわけです。

元気な赤ちゃんの誕生と健やかな成長を願いながら仕事に励みました。今も『この子が取り上げてもらった息子よ。』とか『お世話になった娘も嫁に行きました。』などとお母さんから聞くにつけ、自分の生まれ育った土地でこの仕事に携わってきたことを何よりもうれしく思っています。」

ウ 産声の感動、いつも

**さん(南宇和郡城辺町深浦 大正11年生まれ 76歳)

**さんは、城辺町で開業助産婦として活躍した。また、昭和42年(1967年)に南宇和郡内合同の母子健康センターが城辺町に開設されてからは、そこに勤務して同郡内全域にわたって助産婦として活躍した。

(ア)指導者に恵まれて

「わたしは、隣町の御荘(みしょう)町(南宇和郡)の生まれです。看護婦にどうしてもなりたいので、反対していた親を説得して、17歳の時宇和島市立病院の看護婦養成所へ行きました。

宇和島市立病院は2年間の看護婦養成期間が済むと、病院の試験で看護婦の免状がもらえるのです。産婆の講習は、看護婦の資格を取った後で、希望者が1年間病院の中で講習を受けました。それを済ませて愛媛県の産婆の試験を受けました。わたしが受けた年は、昭和16年(1941年)でしたが、宇和島市立病院から8人が受けて、わたし一人が合格しました。

わたしが配属された宇和島市立病院の婦人科は、とても忙しくて、産婆の試験勉強をする間もなかったのです。太平洋戦争の最中で、お医者さんの中にも出征する人があり、お医者さんが少なかったので、わたしらのような看護婦になったばかりの者も、手術には立ち会いをさせられました。そうした実際の経験のお陰で、婦人科に関係する知識や技術が大方分かっていたので、専門書などで勉強も十分にしていなくても産婆の試験に通ったのです。運がよかったなと思いました。

婦長さんが『産婆は、どこでどんな席に出ないといけないかも分からないから、礼儀作法を習わなくてはいけません。産婆になってからでは遅いので、今のうちに習いなさい。』と言って、婦長さんが習いに行くのに、一緒に連れて行ってもらっていました。

わたしが、最初に取り上げた赤ちゃんの名付けのとき、わたしに本膳(ほんぜん)のほか幾品もの料理を出されたのには驚きました。

わたしが仕えていた先生が、軍隊に召集されて出発されるとき『助産婦の仕事は、外科とは違って君一人でできる仕事だから、お産の道具をいつも持っていなさい。』と言われて、空襲のときも、いつもお産の道具をかばんに入れて、かるうて(背負って)防空壕(ごう)(空襲の際に待避するため土を掘って作った穴や構築物)に避難していました。わたしは、つくづく、宇和島市立病院時代はいい指導者やいい先輩に恵まれて、幸せだったと思います。」

(イ)助産婦の開業

「昭和22年(1947年)に親の勧めで結婚して、それに伴い宇和島市立病院を退職しました。夫が、城辺町役場に勤務するようになり、わたしも深浦(ふかうら)(城辺町)で助産婦を開業していました。そのころは、深浦に地元の産婆さんが二人いました。お二人とも、病院勤務などはしていないので、あまり難しいお産は分からなかったようでした。難しいのになると『ちょっと来てくれないか。』とわたしに言いよりました。

逆子のときも、出産直前に大回転といって子供の体位を回して直していました。また、へその緒が長すぎると首に2、3回も巻きついたり、反対に短いと、逆子や早期剥離(はくり)になりやすいのです。母子二つの命がかかっていますから、一瞬も気が抜けない厳しい仕事でした。

わたしがこちらに来たころは、中玉(なかたま)(城辺町の字名)などでは、普通のお産でしたら、御主人が、へその緒も切っていました。よっぽど難しいお産以外は産婆を呼びに来なかったのです。器用なおばさんたちがいたのかもしれません。

中玉へは、山越えをするか、海から船で行かなければならないのです。海の荒れた日に小船で連れにこられても、わたしは船の揺れるのが怖いので乗ることができません。そんなときは、山道を歩いて山越えをして行くのですが、夏など毒ヘビがいるので、これがまた怖くて仕方がありませんでした。潮の干満の差の最も大きくなる大潮(*13)のときによく海が荒れて大しけになるのです。なぜか大潮のときにお産が多いのです。そんなにして行きましても、お陰で母親も子供も一人も事故もなしに無事に済みました。

昭和29年(1954年)のことですが、台風による水害で、わたしの家が流れてしまったのです。それで途方にくれている時、隣村(現在の一本松町満倉)からお産で呼びに来たので行ってみたら、赤子に着せるものがなんにもないのです。わたしはこれではいけないと思って、わたしのたった1枚の着物を解いて産着を2枚作って持って行きました。自分も水害で流されて物がないのですが、そんなこともありました。

その時分の産婆賃は、ほとんど『ダイコンができたから、食べてください。魚が捕れたから、魚を食べてください。』という程度のことが多かったです。お産の料金は決まってはいましたが、こちらから幾らと言って請求をするのではなくて、相手が払うことができる範囲でするというようなことでした。

太平洋戦争時分は、お魚を捕りにも行けないのでお金もなかったのでしょう。わたしも『夫が役場に行っているので、食べるのには困らないのだから、もらわなくてもいい。また、いつか自分たちも、助けてもらうこともあるのだから。』と思っていました。今はみんな裕福になりました。産婆賃をもらわなかった人たちが『おばちゃんには、助けてもらったのに。』と言って、『お米ができたから食べてください。』『魚のきれいなのが捕れた。』『ミカンがなった。』と言っては、山を越えて持ってきてくれるのです。ありがたいことです。今でもわたしのことを『奥さん』と言う人はだれもいないのです。皆、親しみを込めて『おばちゃん』と、呼んでくれます。」

(ウ)母子健康センター

「昭和42年(1967年)に、城辺町に南宇和郡内合同の母子健康センターができたのを機会に、地域で開業していた助産婦がそこに入りました。最初は助産婦は8、9人いました。わたしが婦人科専門でしたのと、若かったので主任になりました。しかし、みんな地域で開業していた年上の人たちで、案外とやりにくかったです。母子健康センターでは、多い年には1年に400人くらいお産がありました。保健婦の免状もあったので、休みの日でも乳児指導などに行っていました。

わたしは、お産から子育てについて講演をして、南宇和郡内はほとんど回りました。また奉仕活動として産後のお母さんと赤ちゃんの様子を見に行きました。この地方では西海(にしうみ)町(南宇和郡)の保健婦さんが、母親学級を企画して熱心に取り組まれていました。わたしも母子健康センター入所後、度々講師で招かれました。『お産はこんなものか、子供の育て方はこうしたものか、というのを詳しく教えてもらった。』と言って、みんな喜んでくれました。

お産は、赤ちゃんにとっては人間としての第一歩ですから、それにかかわることのできる仕事をさせてもらって、こんなありがたいことはないと思って、赤ちゃんが生まれる度に、本当に感謝していました。赤ちゃんが生まれるときには『どうぞ親子が無事で、いい子ができますように。』と心の中で神様にお祈りをしていました。そして、狭い産道をそれこそ命がけでくぐり抜けてきた新しいいのちが、『おぎゃあ』と言ったときの感動は、幾度聞いてもすばらしいと思いました。」

*7:明治7年(1874年)医制発布。その中で産婆資格の条件を規定し、免許制度を規定した。

*8:明治32年(1899年)に勅令産婆規則が公布され、産婆の法制が全国統一された。

*9:病院はベッド数が20床以上、常勤医師が4人以上いる施設。診療所は、ベッド数19床以下、医師の数1人以上の施設。

これに対して、助産院は、助産婦が一人または数名で出産の介助を行っている施設で、常勤の医師はいない。

*10:母子保健の向上と増進を図るため、昭和33年(1958年)から市町村が国および都道府県の補助で設置した施設で、保健

指導と助産の両部門からなり、保健婦・助産婦がこれに当たり、常勤の医師はいない(⑨)。

*11:子宮内で胎児が通常とは異なり、頭を上にしている状態。また、赤ちゃんが通常とは逆に、足の方から生まれてくるこ

と。

*12:川内町松瀬川の檜皮峠(ひわだ)から土谷(つちや)、周桑郡の丹原町千原(ちはら)を経て落合(おちあい)の間を桜三里とい

う。松山・西条・面河(おもご)を結ぶ交通の要地である。近世、桜三里は金毘羅(こんぴら)街道のサクラの名所で山道を行

く旅人の旅情を慰めた。これを改修したのが現在の国道11号である。

*13:満月と新月のころに、月と太陽の起潮力が合わさって、潮差が最大となる潮汐。

|

写真2-1-9 まあ、しゃんしゃんしてと言われ

昭和20年ころに使っていた血圧計(左)と聴診器(右)。平成10年7月撮影 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索