データベース『えひめの記憶』

愛媛の技と匠(平成9年度)

(2)やすらぎを生み出す職人の技

ア 左官仕事のなりたち

**さん(新居浜市港町 昭和10年生まれ 62歳)

**さん(新居浜市政枝町 昭和12年生まれ 60歳)

建て前のあと、屋根ふきが済んで雨の心配がなくなると、左官が壁塗りの仕事を始める。左官という語源は左上から塗り始めてゆくことから起こったと言われている。左官は、壁土の凍る寒中は休業しなければならない職であった。用具としては鏝が主なもので、壁の種類によって鏝にもいろいろの種類があり、付属用具として鏝板などがある(⑨)。

現在では壁材料としてモルタル(セメントと細砂を水で練ったもの)や石膏(せっこう)が使われ、原材料としてセメントが主流となって、これまでの土壁などの湿式工法に代わって乾式工法が多く取り入れられている。また、乾式材料も種類が多くなっている。左官仕事のうちの材料の練り混ぜ、現場への搬送、壁面施工も機械化が進み、これまでの鏝塗りに変わって、吹付機による吹き付け施工が主流となり、さらに、左官から煉瓦(れんが)工とタイル工が独立していった(⑤)。

(ア)町丁場と野丁場

「わたし(**さん)が左官仕事に入った時期は、昭和26年(1951年)でした。父は明治生まれですが、大学卒業と昭和初期の大不況とが重なり就職難を経験したようです。終戦後、昭和20年代初期の給料取りの生活難も経験して、『手に職をつけておけば、どこへ行っても食える…』というのが父の持論でした。それで、わたしには中学校卒業後、すぐに左官の見習い弟子になることを勧めたのです。中学校の同級生は半数以上が就職でしたが、中には夜間高校(現在の定時制高校)に通っている勤労学生もいました。

そのころ、新居浜市の近郊には、左官の手になる古い土蔵(写真3-1-23参照)や土壁の家も見かけられたが、戦後の復興期で防火構造の簡易モルタル塗りが、この時期にスタートしたのです。

当時の左官仕事には、町なかの土蔵や住宅を扱う『丁(ちょう)(帳)場(ば)』と、大きい建物の学校、アパートとか、鉄筋コンクリートの建物にかかわる工事を主体とする『野(の)丁場』の二つの仕事場があったのです。いわば、丁場は、家にかかわるすべての左官仕事、また、昔風の土蔵や壁など、金持ちの旦那(だんな)仕事であり、野丁場は大規模の建築現場の仕事といえます。当時の左官は、『日一杯』が1人役で、夏場は明るいうちは仕事です。まして夜間高校への通学は到底考えられません。一度学校を離れると縁遠くなるものです。また、親方や職人自身も『職人に学は要らん、職人は腕だ。』という考え方だったのです。」

「わたし(**さん)も、同じ時期の昭和20年代に左官の見習い弟子となって、野丁場仕事から始めたのです。そのころ午後5時に仕事を置くようなことはなく、日が暮れて手元が暗くなるまで仕事をして、その後から、弟子の役目である片付けに取り掛かりました。現在の弟子見習いは技能訓練生と同じで、ぴったり定刻の午後5時で終業です。

弟子入り当時は、まだまだ丁場が多かったのです。1年目のころに市内の中学校に鉄筋コンクリート3階の校舎が建設されました。その当時、野丁場で左官の手が足りなくて、親方が職人を集めたのです。しかし丁場になれた左官は、野丁場の現場を見て『こんな大きな仕事は、ようしません。』といって帰った左官もいたと言います。

当時の校舎は外側は全部モルタル塗り、教室内は天井、梁(はり)、壁、腰壁、床の見えるところ全部が塗り仕上げです。左官仕事はすべて表に出ます。だれの仕事かすぐ分かります。ちょっと大きい野丁場には、最低約20人の常雇いと臨時雇いの左官が必要なのです。今の学校建築現場に行ってみると、クロス(仕上用の壁下生地)が、左官仕事かボード下地か叩(たた)いてみないと分かりません。小さいマンションなどは2、3人で仕上げてしまい『どこが左官仕事か』というくらい少なくなっているのです。

木造住宅が多く建てられたころは、瓦(かわら)の下地、土壁、風呂(ふろ)や台所のかまどの煉瓦(れんが)積みやタイル張り、腰壁、土壁の下地づくりなど、ありとあらゆる仕上げ仕事を左官がやっていたのです。左官仕事が余りにも多いのと工法の変化によって、煉瓦工・タイルエ・下地工などが独立していったのです。」

(イ)才取り

建て前(棟上げ)が済めば、土壁を塗る準備の下地作業として「木舞(こまい)かき」がある(写真3-1-24参照)。割り竹を、細いわら縄で柱と柱の間へ貫板(ぬきいた)(柱と柱の間に横に通してある小幅の板材)にからめて、約1寸間隔に編んでいく作業である。縄のかけ方については弘法様(弘法大師〔空海〕のこと)も教えなかったという。適当にかけてよく、左官の指導によって職人以外の人も手伝った。木舞かきが済めば、壁土で家の外側が塗られていく(⑨)。

家の土壁と左官のかかわりについて、2人の話を総合して要約した。

「家の外側から壁土が塗られるのを粗壁と言い、しばらく乾かして内側から返し壁が塗られます。この壁つけを『大ならし』と言います(写真3-1-25参照)。

『何日は粗壁ぞー』と言われると、前々日から準備にかかります。朝早く山から馬車で運ばれて来た赤土(粘土質の多い土)の中に小さなくぼみをつくり、水を貯(た)め、すさ(つなぎ材)として約1寸に切ったワラを切り入れます。さらに水とすさを加えながら、だんだんとくぼみの周りの土を素足で踏み練っていくのです。寒い冬でも必ず素足ですが、素足でよく踏むほどよく練れ、水、すさ、土がなじむのです。さらに、少なくても一晩は寝かせておきます。粗くて新しい壁土はすさが立ち上り始末に困ります。長く寝かしてよくなじんだ土ほど壁つきがいいのです。これを『壁田小練(かべたこね)り』といって、弟子の仕事でした。

土蔵の壁土などは、土踏みをして2、3年寝かしといたと言います。それで土に混ぜ込んだすさワラが腐って姿がなくなり、腐敗臭がして土は黒く変色します。これは、ワラのセルロースと土の粒子が化学的に結びついて土を強く、また硬くする役割を果たすと言われているのです。この土に新しいすさを入れ、再度踏み練りをしたのを土だんごにして、丸竹でかいた木舞に手で押し込んだり、投げ着けたりして土蔵の厚い壁を仕上げていったのです。土蔵壁はとてつもなく厚いので、鏝で塗ったりしていては間にも合わなかったです。

家の高い所の壁付けには、才取り棒(長柄(ながえ)つきの先の尖(とが)った板の杓子(しゃくし))で、下から壁土を足場上の兄弟子に差し出し、それを上で鏝板に受け、左官の字のごとく左上から塗っていくのです。壁土を差し出す手伝いを才取りと言い、これも弟子の仕事です。すさ入りの壁土は、フォーク状の才取り棒でないとすくえません。練り混ぜが適度でないと塗る手間や、木舞の目を通って裏側に出た壁土をならす、裏ならしにも大いにかかわってくるのです。純和風の家の土壁の工法は昔と変わりません。才取りがへまをすると足場の上の兄弟子から、壁土を顔に落とされたという話をよく聞いたものです。」

(ウ)壁の色合い

「昔風の木造りの家などは、今と違って建築の期限があってないような旦那仕事で、のんびりしたものでした。『建て前をして屋根をふき、大ならしがすむと、木が落ち着くまでしばらく待て…。木が乾かないうちに壁(中塗り)を付けるとすさが切れる。』と言って、工事を急ぐと機嫌が悪い施主さん(家の施工主)もいたのです。大ならしや造作がすむと、その家に住みつき、2、3年向こうで総仕上げをするのです。人が住むことによって、木材が十分乾燥して、狂いがほとんどなくなるころあいを見計らって中塗りに移り、再び間を置いて上塗りを施すと、ほどよくなれた上質の壁に仕上がるのです。

荒壁の上の中塗りには、赤土に、砂と細いすさを加えて練った壁土で塗り上げられます。最終の上塗りには多くの仕上げ方があります。いわゆる昔風の和室の塗り壁の一つである聚楽(じゅらく)壁は、京都産の聚楽土(50%ほどの粘土分を含んだ浅黄色または黄褐色の土)を上塗りの色土に使ったものです。その色土に、細砂と細いすさを混合して、のりごね(ふ糊を加え練り混ぜる)か、水ごね(水のみで練る)にするのです。すさはワラを手でもんだり、叩いたりして細かく砕き、篩(ふるい)にかけたものを使います。これらの混合割合によって仕上がりの色あいが微妙に違ってくるのです。昔から、聚楽壁と言えば最高級仕上げの上塗りで、下地の塗りも2mmほどに薄く仕上げ、色土、砂、すさも吟味して使うわけですから手間暇がかかり、にわかに仕上げることはできないのです。その他高級の上塗りにウグイス壁などもありますが、これは生土と浅黄色をした土を、自分流の目分量で配合し、糊を加えて練り混ぜて使います。その割合によって微妙に色合いが違うのです。親方自身の色があるのです。いったん配合比が決まれば、そんなに色合いが変わるものではありません。和室の床の間や座敷壁が、聚楽などの高級な上塗りであれば、仕上げ具合や色合いで、どこの親方の仕事かがほぼ分かります。滅多な仕事はできません。この、経験から得た素材の吟味と配合比がつくり出す微妙な色合いと、鏝のさばき跡などで、仕事具合を見抜く目を職人技、玄人芸とでも言うのでしょうか。

現在、一般に聚楽壁と言っているのは、聚楽風の上塗りのことで、本聚楽の名で全材料を混合した既製品が販売されています。左官技能講習会などに、京都のメーカーが来て宣伝を兼ねて使用説明会などが開かれますが、肝心の素材や配合割合などは企業秘密のようです。色土は京都物と甲州(山梨県)物があるようです。」

(エ)土蔵の漆喰(しっくい)壁

「土蔵の漆喰壁などは、施主さんの注文しだいで、どのようにでも頑丈にできます。丸竹で木舞をかき、寝かした壁土を叩き付けしばらくならしておいて、また壁土を付けていくのですが、中塗りまでに10工程くらいあるのです。中塗りの砂漆喰は、すさを入れて練った壁土を下地に塗り付け、シュロ皮を叩き繊維質にしたものをはり付けて乾燥させ、また塗り付ける工程を3、4回繰り返して厚さを取ります。それにシュロをはり付けるのは亀裂(きれつ)(干割れ)止めです。最終の中塗りを丁寧に仕上げ、その上に石灰を十分効かせた壁土で表面仕上げの上塗りを施していきます。土蔵の漆喰壁は4、5年がかりになるものもあるのです。

雨の多い高知県の土蔵には、土佐漆喰という独特の工法があります。これは壁土に細かいすさワラ、石灰を混ぜ寝かせておき、上塗りの際に、さらに桐油(きりゆ)を混合するのです。この漆喰壁は施工当初はすさの成分などによって、ほのかに黄色味を帯びているが、日がたてば真っ白になり、桐油分が水をはじいて、台風の時の横殴りの雨も染み込むことがないのです。このような手間暇のかかる大切な土蔵や家のなまこ壁(白壁)などになると、お施主さんの希望に合わせて、請け負い仕事でなく期限のない常傭(じょうよう)となり、職人として目一杯の仕事をすることになるのです。職人の名が残るのですから滅多な仕事はできません。目に見えない所にも手が入り、彫刻や鏝絵(写真3-1-23参照)などもだれが見てもうなるようなものに仕上げるのです。

今の土蔵造りは外観のみになってきています。本式の土蔵漆喰の醸造蔵や、土下地(したじ)の瓦ぶきなども少なく、木舞の代わりに鉄筋を入れたコンクリート造り、外側のみ土蔵風の白漆喰やナマコ漆喰、瓦の下地なども軽量化を図ってフェルトにすると言った状況です。」

(オ)鏝の一なで

「左官の道具の本命は何と言っても鏝(写真3-1-26参照)です。仕事や目的によって使い分けるが、壁専用のものでもかなりの数になります。小さいものから塵(ちり)鏝だと、柳刃、四半(しはん)、押えなどがあり、一人前の左官は大体30丁くらいの鏝を持っているでしょう。また、丁場の土壁や漆喰用と野丁場のセメント用の鏝とは鋼の質が違うのです。丁場で荒壁を塗るのに使う鏝は『土離れ』をよくするために焼き入れをします。これを本焼きの鏝と言っていますが、この鏝を野丁場仕事で使うと滑り過ぎて地が慣れないのです。それでセメント鏝は地金のままで、焼き入れてないのです。中塗りには半焼きの鏝、上塗りは地金の鏝というように使い分けます。焼きの入った鏝は上から落とすとピーンと跳ねるか、割れるが、地金の鏝は曲がるくらいです。年季の入った左官は、新品の鏝に焼き入れや柄のすげ替えなどの手を加え、自分のものにして使うのです。ちびて小さく古くなった鏝もそれなりのこんまい(小さい)細工仕事に使います。丁場仕事の左官が野丁場仕事をやれんのは、こういったところにあるのです。左官仕事の最後の最後の仕上げは、どうしても鏝仕上げになります。機械が効かないと言うか、通じんのです。どんなに大きい野丁場仕事においても、仕上げを機械でなでることはできても、最後の表面仕上げの一角は、鏝でなでなければ仕上がらないのです。機械吹き付けでも下地を左官が鏝でなでているけに(から)仕上がるのです。野丁場は仕事が大きいので、分担した仕上げになりますが、丁場仕事は小さいながらも、職人個人の仕事として残るのです。それが職人の誇りでもあるのです。職人気質は損得抜きで、総仕上げのーなでの心が大切なのです。この一なでの心をこれからの左官は持っていて欲しいものです。

左官職には1、2級技能士検定制度があります。また、全国左官技能士競技大会が毎年開催されるほか、全国左官技能五輪競技大会があり、優勝者は世界親善大会に参加できるのです。今年(平成9年)第33回全国大会(8月29日~9月1日・東京都)には四国代表として、当組合所属の田鍋繁巳1級技能士が出場して、課題作品に取り組み見事準優勝に輝いたのです(写真3-1-27参照)。」

イ まち筋の畳屋さん

**さん(伊予郡砥部町大南 昭和2年生まれ 70歳)

**さん(伊予郡砥部町大南 昭和6年生まれ 66歳)

畳つくりの職人を古くは畳刺し(屋)、近世になると畳師とか畳屋と呼んだ。近代は畳職といわれ、主に自宅作業場での仕事であるが、依頼があれば出向いて行って仕事もする(⑤)。

畳はワラでつくられた畳床と、イグサ(藺草)で織られた畳表、畳の長手につけられる縁(絹、麻、木綿の布)、畳床の裏側の頭(畳の短手)に入れる薄い框(かまち)板からつくられる。畳づくりには、『床はえ』、『框縫い』、『縁縫い』、『裏返し』、『表返し』の工程があり、これが技術修得の順序でもある。

そのほか、新しい畳を敷くことや古くなった畳の表をそっくり替えることを表替え、裏を表にして再び使うことを裏返しという。これらの畳に関する仕事を総合して、畳工事一式と言っている。

(ア)肘(ひじ)だこの固さ

『床はえ』とは床つくりのことで、ワラを敷き並べることを『はえる』という。床の表・中・裏に使うこも(ワラを粗く織ったむしろ)を『胴ごも』といい、この上にきれいにすぐって(選別して)乾いたワラを縦横の3段に敷き並べてならすが、これを『胴ばえ』という。さらにワラやこもを所定の厚さになるよう重ねて平盤に圧搾して、麻糸を刺してとめる。このはえ方によって3段ばえ、5段ばえの区別がある。床は細かい刺し数の多いほど上床(上等品)で、刺し目の粗密によって、6分(10分は1寸)、8分、1寸床などと区分される。

床は本来ワラ畳床と呼ばれるように、原料は全てワラであったが、今では、ワラの間へ化学製品の薄板を挿入した合成床、化学製品のみの畳床も登場している。

畳の表つけは、先ず畳床の両端を所定寸法に切り、畳表をゆるまないように張って、待ち針を打って止める。次に、両框(小口)を縫い付ける。次いで畳のヒラ(長手)に縁つけをするが、これを「ヒラ刺し(縫い)」という。さらに縁を返して四隅を縫うことを『返し縫い』という。

**さんは「手縫い畳の仕上げまでの工程は普通の職人でせいぜい一人役3畳としたもの、肘を使って縫い締めるため、いつの間にかできた肘だこの固さがものをいうのが畳職だった。機械縫いは1畳15分で仕上がる。昔の畳は、手仕事で床は全部ワラでつくられたが、大正期に床づくりの機械が出現したそうですが、その後、あい次いで畳づくりの工程が機械化されるにつれて、職人の手仕事による畳が少なくなってきた。近ごろは中芯(なかじん)に発泡スチロール板と、薄いベニヤ板がサンドイッチ状に入っている。これをスタイロ床(合成床)といって多く使われるが、あれ(ベニヤ)は、ホッチョ(包丁)を切らさんで、困らされる。ほんとに畳屋泣かせの床ですが。」と話す。

(イ)やすらぎの色合い

イグサは湿地に自生するが、畳表に使うものは水田でつくる。茎の長さは1mから1.5mくらいで、畳表には中継ぎをして織る。この方法が発明され、水田の普及によるワラが大量に入手できるようになって、イグサや畳表の生産も飛躍的に伸びた。

畳表は備後(びんご)表(備後は広島県東部の地方名)が最高とされ、イグサの産地は、かつては山陽地方に多かったが、今では熊本県が中心地となっている。この畳表づくりの隆盛は、江戸期以降のことで、ようやく庶民も畳を用いるようになった需要増にも支えられたものである。イグサは蒸して芯を取り、灯心にも使われたためトウシングサともいう。

琉球藺(い)は七島藺ともいい、茎が三角状をしていて、太いので割り裂いてから畳表に使う。この畳表を琉球表、七島表ともいい、豊前(ぶぜん)(福岡県東部)、豊後(ぶんご)(大分県)でも多くつくられ、雨覆い、梱包(こんぽう)などにも使用された。

**さんは、畳表とイグサについて「畳表はイグサで織ったものを本表といい、今ではほとんど機械織りだが、昔は女性の手織り仕事とされ、大変な手間が要ったものである。七島表は今でも女性が手織りをしているという。本表と比べると手触りやつやが違うが、強靭(きょうじん)で安かったため、家庭用や柔道畳に多く使われてきた。七島表は大分県地方でも多く生産され、この辺では大分県産を使っていた。現在、家庭用に七島畳はほとんど使われない。なにしろ、七島畳の表替えの値で、本表の畳が新調できる。そのため補修までして再利用しなくなった。本表は、近ごろは中国産も大量に輸入されている。畳の歴史のない中国産は質が落ちるが、価格面で国内産を圧迫している。しかし、次第に質的に向上してきて、この間も卸問屋で『かなりようなったのう』と話していた。近ごろは日本人の指導のもとで、イグサはもちろん七島藺まで栽培されているようだ。」と話す。

イグサ、七島イグサともに作付けから表に仕上げるまでの過程は、厳しい労働が続く。冬の寒い時期に、苗を水田に植え付け、刈り取りは最も暑い土用の時期にする。この間、施肥と水の管理に注意しながら、少し成長してくると縄や糸を張って、倒れるのを防がなければならない。すべて水田の中の作業で、機械化も進んでいない。刈り取ったイグサは束ねて泥水に浸し、手もみして土を擦りつけ、日干しすることによって薄い青色になる。さらに、ハカマなどを除き、選別されたイグサは、主に女性の手織りによって優しさをたたえた薄い青色の本表に仕上げられていた。

さらに**さんは、「近ごろ畳表は全部機械織りだが、イグサづくりの作業の厳しさと、刈り取って織り上げるまでの手間が大変なものである。その手間に引き替え、価格が安く割に合わなくなって、国内での生産量は減ってきている。いわば、空洞化の現象が畳表の生産にまで及んでいる。

古い家の座敷は、床の間も畳を敷くように建てられている。この本間畳は、やや舟底状に仕上げるが、略式には、板に表と縁をはり付ける。床の間に生花とともにこの青畳が敷いてあると、何となく上品で、和室の座敷として落ち着いた雰囲気を感じるのだが、これも畳職として、ええ年になったんで感じるのだろう。」と続ける。

(ウ)シュロの畳床

畳は江戸時代より一般庶民の家に普及したが、それより以前から家の大きさは建坪(1坪は約3.3m²)で示されていた。畳の普及とともに、部屋の広さを畳の数で示すようになった。大体2畳で1坪であり、3坪の部屋は、「6畳の間」といったようである。

**さんは「畳のサイズは、本間用が長さ6尺3寸(約191cm)、幅3尺1寸5分(約96cm)、四国間用は長さ6尺1寸、幅3尺5分、京間用は長さ5尺8寸、幅2尺9寸である。京間用は江戸間、地方によって田舎間、アパート間とも呼ばれている。それぞれの間の寸法に合わした畳表があるが、畳屋は本間表の両端を切り落として使う。床裏にシュロを張ったものをシュロ床(写真3-1-29参照)という。これはシュロをしごいて(繊維質にして)こもの上に薄く広げて麻糸で全面に粗く縫い付ける。さらに、こもを丁寧にワラ床に刺し、粗縫いの糸を抜いて仕上げる。

昔の職人は床づくりから始めて、全部手仕事でやったんだからえらいもんだ。今、わたしらに、やれと言われても到底こたわん。シュロ床の畳は今では最高級に属し、機械縫いでできはするが、到底昔の職人の手仕事には及ばん。手は込んでいるが、これで最も風通しが悪い床裏が腐るのを防いでいる。シュロの床は麻糸が先に朽ちてしまうくらい丈夫で長もちをする。自然の素材の特質を知り、うまく利用している昔の人のくらしの知恵には驚かされる。昔からシュロは山里の農家の必需品として、家の近くに必ず数本植えられていたものだが、これも見掛けることがなくなってきている。」と話す。

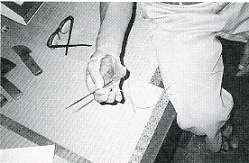

(エ)畳屋の小道具

肘(ひじ)だこを使って畳を刺す畳屋の仕事ぶりと、刃物は独特のものである。殊に畳屋につき物の大型包丁は、畳台の上で定規を当て床や表の切断に使われる。

**さんは畳屋の道具について「ホッチョ(包丁)は床が一気に押し切れるくらい切れんことにゃ職人仕事にならん。ただ、表切りと床切りのホッチョとは全然別物で、床切りホッチョでは表はよう切らんし、切れもせん。薄手の素直な床ホッチョほど研ぎに研いで使うんで、しまいにはこんもに(小さく)なってしまう。畳包丁は鋼を両側から合わせて鍛えてあり、しまいまでよく切れる。こんもになってもそれなりに使い道があり、こんまいのが全部残っている。ただ、あんまりハシカイ(切れ味鋭いこと)と、床の中の小石に当たったりするとポーンと刃が飛んで(刃が欠けて)しまう。反対に鈍いホッチョは仕事にならん。知り合いの大工さんが、『ホッチョの古いのがあったら、くれんかえ。魚をさばくのに使うんだが。』と言うので、『畳屋のホッチョは、片刃じゃないから魚は切れんじゃろ。』と笑ったんだが。

畳針には床縫い針(長さは7寸)と待ち針がある。待ち針には表張り用(長さは6寸)、縁つけ針(エマチともいい長さは5寸)があり、並畳には表裏のそれぞれに7本当ての14本、上畳は9本当ての18本が必要で、框(かまち)張りには別に5、6本の待ち針が要る。その他付属品として手皮(針当て、写真3-1-30参照)があるが、これは木綿の縁を三角状に何重にも巻きつけ、どの辺からでも手の平に着くように頂点からひもが付いている。ひもは締めたり緩めたりできるので、手首と指に通して使う。芯にカネや木や皮など、いろいろと入れたりしてみたが、何も入れん木綿が一番よい。

畳屋の定規類には、『差し』という曲尺(かねじゃく)の3尺と7寸のもの、『大曲(おおがね)』という畳の採寸に使う木製の直角定規様のものがあり、寸取り定規ともいい、畳を新調する部屋の採寸に使う。おやじから受け継いだもので、本間と京間の寸法が刻まれている。ほかに『小曲(かがね)』もある。

『畳台』は木製の6尺と2尺7寸、高さ1尺の台で、表や縁付けをするのに床を載せる仕事台である。

畳屋の『手かぎ』は柄が短い。畳裏の中央のシュロ縄の取っ手は、素人が持ち運びに使う。職人は手かぎで自由に畳を扱う。敷き込み用の手かぎもある。その他の用具として、『わたり』という縁に折り目をつける硬木製の器具があり、こんまいものには、『くわえ』、『すべらし』、『肘当(ひじあ)て』、『縁はずし』などがある。

「本当に畳屋になろうという昭和20年代の中ごろ、手皮をはめ床縫いをやっているうちに針を滑らし、針の頭が手のひらに半分ほどもたつ(刺さる)大けがをして、小一年(約1年間)治らなかった。それにおじけて畳仕事から遠ざかっていたが、昭和40年(1965年)に親父の後を継いで再び仕事をやり始めた。

畳屋の機械はほかの職人の機械と比べて高いので弱る。ここにあるのは3代目の框縫機と縁縫機で、ミシンと同じ役をするんだが、手仕事での縁つけは、せいぜい一人役で3、4畳としたものだった。そのころは家内(**さん)が片腕として助けてくれたんだが、機械が座るとだんだんとそれに頼るようになってくる。だが、機械は調子もんで、機嫌のいいときは世話ないんだが、悪いときはさっぱりいけんのよ。日によって違うもんで、機嫌をとりとり今日までやってきはしたんじゃが。」

(オ)畳替えと畳干しの風景

「おやじについて畳屋の見習いを始めたのが昭和10年代の終わりごろで、そのころは道具や器具を使う手仕事が多かった。年によっては、おやじと一緒に組み立て式の畳台を肩に、村の家々で表替え、裏返しの補修をして回ることがあった。家を回る日の食事は、酒、魚(さかな)で賄(まかな)ってもらったが、これが若い者にとって嫌だった。おやじは『畳職は、元禄畳の名が残る以前の時代から家職として位が上で、そのころからの慣習が受け継がれてきている。』と話していた。仕事をする道端の木陰には、肘を使う針仕事を珍しそうにじっと見つめ、畳表の切り落としを待ち望む子供たちが必ずたたずんでいたもんだ。本間の表を京間の寸法に裁断すると切り落としが出るが、これが子供たちのお目当てで、腰蓑(こしみの)がわりに巻き付け、チャンバラごっこに夢中になっていたもんだが、今ではそんな子供の姿を見ることも、出向いて畳替えの仕事をすることもなくなった。」

日本の家や建物の材料の寸法には、大抵、遊び(余裕)の寸法が見込んである。たまたま、畳屋の仕事と、子供の遊びのつながりが見られる懐かしい村里の風景であった。

毎年、夏の1日、環境整備のための市民大掃除が今も行われている。明治以降、行政が攻策的に打ち出したのが、衛生第一を目標とする家族総出の家の中の大掃除であった(⑩)。

**さんは、大掃除の思い出について、「子供のころから、梅雨明けの土用の1日、それも上天気の日に家の中の大掃除がありました。この日は家族全員で家具を移動させて、畳を総上げして表へ運び出して合掌立てにして天日に干す畳干しをするんです。本間の畳は重くて1畳が8貫目(1貫は約3.75kg)もあって大人でないと運べません。裏表を干している間に大掃除を済ませて、畳をパンパンたたいてほこり出しをして、元の部屋の元の位置へ畳を敷きます。畳裏には『床前』『南枕』『東』などと畳を敷く位置が墨で書かれています。子供のころ、合掌立ての畳干しのトンネルをくぐって遊ぶのが楽しみでした。触るとパタリと倒れて体にのしかかり、助けてもらってしかられたものです。大掃除が終わったころお巡りさんが自転車で検分にやって来る時期もありました。大掃除が終わった夜は家中があったかく、ゆったりとした気持ちで雰囲気よく感じたものです。」と話した。

**さんは「今どきの人は、なまかわ(なまけること)になって、部屋を締め切って風を入れんし、畳を干したりもせんどいて、『やれカビだ、ダニがわく、畳は非衛生的だ。』と言う。畳は生きている青い草だから、風を通さんとカビも生え、ダニもわいてくる。ぬれぞうきんでふいたりするのは、畳を知らんからだ。畳は立てて見るのと敷いて見るのとでは色合いが違う。新調の青畳の色合いとイグサの薫りは何とも言えんものがある。」と言う。

受け継がれてきた畳が西洋風生活の浸透によって、くらしの場から消え去ろうとしている。

|

写真3-1-23 古い土蔵の鏝絵

平成10年2月撮影 |

写真3-1-24 「木舞かき」が終了した家

平成10年2月撮影 |

写真3-1-25 『大ならし』がすみ乾燥中の家

平成9年11月撮影 |

|

写真3-1-26 左官道具の本命鏝

アイテムえひめにて。平成9年11月撮影 |

写真3-1-27 第33回左官技能全国大会同型作品

アイテムえひめにて。平成9年11月撮影 |

写真3-1-29 シュロの畳床

平成9年7月撮影 |

|

写真3-1-30 手革(針当て)と畳針

平成9年7月撮影 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索