データベース『えひめの記憶』

河川流域の生活文化(平成6年度)

(2)クヌギ森の産物

ア 川が育てた林業

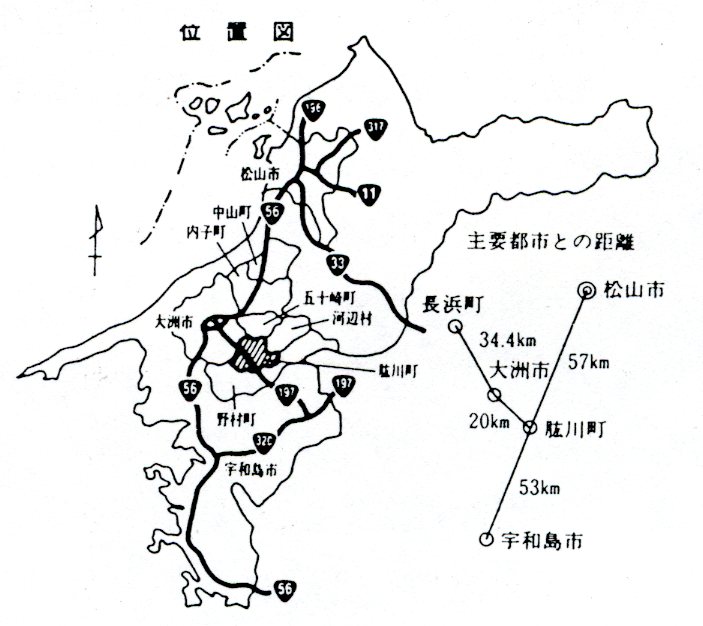

愛媛県の西南地域内陸部にある肱川町は喜多郡に属する。肱川河口の長浜町より、約35km、大洲市から20km、松山市から57km、南東部は野村町、北部は五十崎町、北東部は河辺村、北西部は大洲市に接している(図表2-1-9参照)。地形は、四国山脈の支脈に囲まれ、中央部を貫流する肱川と、支流の河辺川と小田川に沿って大きく分かれる。標高は最高728m、東西約12km、南北約11km、総面積約64km²、うち林野面積45km²、林野率71%、平野の少ない峡谷型の山間地である。人口3,600人、地域の中心地は鹿野川で、そのすぐ上流に鹿野川ダムがある。

肱川水系の上流域、野村盆地を川に沿って下流の肱川町に向かう。河床勾配も流れもゆるやかだが、井堰による取水はできない。開田できる平地も余り見当たらない。

集落は両岸の段丘面か山腹緩斜面に散在し、周辺の水田は、溜池か谷川に水を求める狭い山田である。生活の糧を稲作に頼ることはできない。その手段(手だて)を、周囲の山林か、緩斜面の畑作に求めたことが容易に推察できる。

豊かで、ゆるやかな肱川の流れを利用した水運が、小丸太の用材生産に特色のある肱川林業を育てた。なかでも代表的林産物は、ニブ木といわれるクヌギの薪(まき)と、伊予の切炭として、愛用されてきたクヌギを原木とする木炭である。このことは、スギ・ヒノキ・マツ林の育成とともに、地域の人々が、いかに自然条件に適したクヌギの植栽に熱心に取り組み、手厚い保護を加え育成してきたかを物語っている。

イ クヌギ林を吹く風

**さん(喜多郡肱川町中居谷 大正8年生まれ 75歳)

**さんは、肱川に注ぐ小田川の支流粟太郎川の最上流、正覚(しょうかく)に生まれ、クヌギ林とともに育ち、その生活もクヌギにかかわる炭焼き、次いでシイタケ栽培を生業としてくらしてきた。まさに、クヌギと共に生きた70年の道のりということができる。その口述を文献とともにまとめた。

肱川流域の山々にはクヌギの美林が多い。これは二代大洲藩主加藤泰興の植林奨励の賜物と言われ、なかでもクヌギは適地でもあり、生長が早く、燃料として最適とされ、肱川林業の特殊性を発揮している(写真2-1-13参照)(②⑭)。

「祖父の時代には、ニブ木(薪)にするクヌギの材を、牛に曳(ひ)かせて河港の赤岩(肱川沿岸の地名)まで出していたと聞いています。子供の時分には、地区の山はほとんどクヌギ林でしたが、薪として伐採した跡には、必ずドングリから育てた小苗を植えていました。

ここ中居谷の正覚地区は、標高も高く、川霧も発生しません。また南受けの斜面が多く、交通も不便なため、特にクヌギ林が多いのです。南受けで育ったクヌギを炭に焼くと、重くて硬い良質のものになり、シイタケの榾木(ほだぎ)にしても、腐りにくく、肉の厚い良質のものが生えます。殿様が奨励した育林の精神が、人々に受け継がれ、現在の子供達のドングリ銀行(*2)、緑の少年隊の活動の源となっているのです。一方では、クヌギという財産を、有効に活用した乾しいたけ、切炭等の特用林産物が生まれ、人々のくらしを支えてきたのです。昔も今も、クヌギの山を育てる風が吹き抜けています。山を守り育てていく、絶やしてはならない風です。」

ウ 伊予の切炭

わが国最古の木炭は、木県肱川町の「鹿ノ川洞窟」から発見されたものといわれ、およそ3万年前のものとみられている。このとき発見された木炭には、木が燃え自然にできた消炭と、簡単な工程による人造炭があるという(⑯)。

昭和30年(1955年)までは、木炭は燃料として、また暖房用として広く使用されていた。この木炭を消費者に便利なように、短く裁断したものを切炭という。肱川流域では、その切炭をクヌギの育成林に依存して生産し、クヌギの切炭の生産では全国一の地位を確立(⑰)した。当肱川町においても町の代表的な林産物として、多くの人々が製炭業に従事していた。木炭は、牛馬・人力での運搬が比較的容易であったため、奥地でも大量に生産され搬出されていたのである。

(ア)炭焼きの道

「本格的に製炭を始めたのは昭和18年(1943年)です。戦局も急迫し、代用燃料として木炭は不可欠の物資でした。当時〝傷痍(しょうい)軍人炭山に体当たり〟という新聞の記事にもなりました。20年再召集、21年復員したのですが、戦前に焼いた炭が貯蔵されていたので戦後の物資不足の時期に大いに助かったものです。

『国破れて、山河にクヌギあり』の山里では、炭焼きはくらしの手段です。初めてここ正覚を訪れる人は『ナント!急な山じゃノー、ここでよう飯が食えらい!』と、慨嘆しています。昭和30年ころまでが製炭の全盛期で、正覚地区中に炭窯(すみがま)の煙が立ち込めていたものですが、当時は各農家にとって、現金収入を得る大切な副業だったのです。わたしの炭焼きは、山を購入して焼くのですから、むしろ正業だったのです。秋口の10月ころから1窯(黒炭約30俵〔1俵15 kg〕)分の原木を代採し、1か月そのまま放置し乾燥します。これを『うらへひかす』といいますが、これで外皮(そとかわ)と木質が付着して、上質の黒炭に焼き上がるのです。

炭窯の大きさは、約30俵を出せるものが、窯内の温度調節ができ最適のようです。冬場に焼いた炭は、秋口まで蓄え、切炭に加工し、俵(15 kg)に詰めて出荷するのです。」

(イ)夜なべ仕事は炭俵編み

「炭俵の材料はカヤですが、屋根葺(ふ)きにも使えるカヤを、葉が着いている秋口に刈り取っておき、冬場の夜なべ仕事で、ワラ縄を使用して編みます。女性の仕事ですが、当時母は1晩に20俵も編んでくれ、その炭俵を背負い子で背負って、炭窯に行き、帰りは2俵~3俵を背負って、倉庫まで搬出するのが毎日の仕事でした。」

(ウ)燃料革命

かつて、どの家でも木炭は、炊事の燃料として、火鉢等の暖房用として広く使用されてきた。しかし日本の国が豊かになり始めた昭和30年代を境に、燃料革命のあおりをうけて、家庭から炭火が消えた。愛媛の木炭生産量も、昭和32年(1957年)の約5万9,000tをピークに、40年には最盛期の約19%、45年約6%、そして55年には約0.3%の168tにまで激減(②)した。肱川町の最近の生産量も約40tに過ぎない。懐かしい山里の景観、〝静かな冬山に幾筋も立ちのぼる炭焼きの煙〟が一つまた一つと消えていった。

「昭和30年ころを境に、炭の需要が徐々に減り、34~5年には価格も半値に落ちてきました。当時中居谷地区の農家の副業は製炭でしたが、やめてから後の収入源をどうするかについて話し合いました。結局、クヌギの原木を活かしたシイタケ栽培に移行していったのです。

現在は、町内でも炭焼きを続けている人は4世帯と聞いています。名荷谷(みょうがだに)のある方は、年間40窯(約16t)を生産し、切炭あるいは茶炭(茶道用)として、京都の問屋に契約出荷をされています。」

(エ)木炭の効用

現在、燃料革命による家庭生活の変化に伴って、木炭の需要は低迷している。日常生活において木炭が使用される場面は非常に少ない。茶道用あるいは調理用として使われてはいる。かつて、「茶炭は、火持ち、火力、火相からいって、クヌギの切炭が最適」といわれてきた。

最近になって、木炭の吸着性、通気性など多くの優れた性質が見直され、農業はもとより、健康づくり、やさしい環境づくり、きれいな水づくり等の多くの面にわたって活用されてきている。

「これまでの20年余りを、炭焼きで生きてきました。炭焼きの技(わざ)は身に着いています。需要があれば、クヌギの炭を再び焼いてみたいものです。松山市のお堀の汚水浄化計画に、木炭が使用されると新聞は報じていましたが、多量に使ってもらって、やさしい環境づくりができ、そのうえ、木炭の需要が増加することを願っています。

古老は、『水餅(冷水で保存する餅)に炭を入れておくと、ながもちをする』といっていました。やはり老人は、生活の知恵で炭の特性を知っていたのです。

木炭や木錯液(もくさきえき)(*3)等の自然からの贈り物で、やさしい環境づくりができ、人々が健康でゆとりのある生活ができればと思っています。」

エ シイタケと共に生きる

(ア)茸(きのこ)(なば)のこと

『親民鑑月集(⑥)』は、その舞台が南予の三間郷であるが、農作物の種類について、野菜類の中に菌類として椎茸(しいたけ)を入れている。このことから当時、すでにシイタケは、栽培管理下におかれていたと考えられる。なお、利用されていた菌類として、松茸(まったけ)・岩茸(いわたけ)・〆治(しめじ)が記されている(マッタケ・イワタケ・シメジともに現在も人工栽培は困難である。)。

『河辺村誌(⑱)』によると、本村における椎茸の生産は自然栽培が主であり、明治33年(1900年)75貫(1貫3.75kg)が生産され、同40年(1907年)には人工栽培が奨励されている。奥南村(山鳥坂村と合併し河辺村となる)より郡役所に提出した椎茸栽培に関する調査報告書に、次の記事がある。

1 椎茸ノ養成ヲナスモノ……中略……数戸アリ

2 椎茸養成希望シツツアル者ノ外意志確定ノ者ナシ

3 材料ノ有無 材料新タニ散在スルモ……中略……惣川村(現野村町)ヨリ材料ヲ買イ入レ養成シツツアリ

4 寝ヤ込地(伏地)ノ有無 至ル処寝ヤ込地二不自由ナシ

明治41年(1908年)第124号郡役所通達

近来椎茸ノ輸出著シク増加候二付テハ、本郡ノ如キ材料豊富ニシテ……中略……今回別紙椎茸養成法ニヨリ奨励……中

略……在来茸ノ生スル地方ハ種子ヲ蒔(ま)クニ及バザルモ発生ヲ見ザル地方二於テハ寝込(伏込)シタルトキ種子ヲ蒔ク

ベシ、種子ハ椎茸発生シタルトキ榾木(ほだぎ)の白ク朽チタル上皮及ビ内側ヲ取り粉ニシタルモノヲ如露(じょろ)デ蒔ク

ベシ(榾木:シイタケ栽培用に伐ったクヌギ・ナラなどの木、菌糸が伸長していく)

とされ、シイタケ栽培の一大改革であったことが推察される。自然栽培から初期の人工栽培の方法、流域の豊富なクヌギの原木と伏込場(ふせこみば)にする林地が至るところにあり、豊後の茸師(なばし)が進出してくる以前に、地元の人々によって粗放的に栽培されていたことが伺われる。

(イ)茸師(なばし)さん

大正年代に入ると、豊後の茸師が、シイタケ栽培用原木の入手が容易な奥地を選んで進出してきている。水運の可能な交通の便利な地域では、原木の入手が困難であったためである。当時の栽培方法は、菌の付着している種木をもとにする自然栽培法である。立木購入→伐採(10月末)→玉(たま)切り(原木を一定の長さに切断すること)→鉈目(なため)入れ(原木の樹皮に鉈で切り目を入れること)→仮伏(かりぶ)せ→本伏せ(原木を3~4年間林内におき菌糸の伸長を図ること)→発生→採取→乾燥→出荷。

シイタケは4年目の春から発生するが、春発生するものを春子(はるこ)、秋に発生するものを秋子(あきこ)といっている。乾燥は天日か、炭火によって行った。常時数人の人を雇い、シイタケ栽培の作業以外に製炭も行ったという。クヌギの原木には4~5年間はシイタケが発生する。昭和期に入ってから、豊後の茸師は続々と交通不便で原木の入手が容易な奥地に入村した。

彼等から栽培技術を修得した地元住民も、次々に栽培を始め、昭和40年代には肱川流域は県下随一の生産地となるに至った。

(ウ)木炭からシイタケに至る道

「ここ正覚地区は急な傾斜地です。道路の開通する前は、上げ荷が苦労の種でした。昭和30年初頭から10年計画で、一寸刻みに車道の開放を『こうろく』で始めました。そのお陰でいまは舗装された林道が開通し上げ荷に苦労することもなくなりました(写真2-1-17参照)。

昭和30年(1955年)を境に、あれほど盛んであった木炭の生産が、燃料革命のあおりを受けて衰退していったのです。そこで登場したのが豊富なクヌギの原木を生かす、シイタケの栽培です。わたしと植菌による人工栽培との最初の出会いは、昭和23年(1948年)でした。鳥取県のきのこセンターが普及に努めていた、のこくず種菌を買入れ、植菌による人工栽培を試みたのです。当時地区の人は、シイタケの自然栽培が、余りにも当たり外れが激しく、山師(やまし)的であったので関心がなかったのです。

植菌による人工栽培は、自然栽培と異なり確実にシイタケが生えます。30年ころからの木炭の不振とともに、農家の人々も次第に人工栽培に眼を向けるようになり、普及していったのです。30年代後半には、木炭は全く不況となり、昭和37年(1962年)には炭窯の火が、殆んど消えました。

当時は道路も開通していましたので、多くの農家は葉たばことシイタケ栽培の複合経営に移りましたが、能率のよい葉たばこの乾燥機がシイタケの乾燥にも兼用でき、一石二鳥でした。またこれが、乾シイタケの品質向上に役立ったのです。

わが家のシイタケ栽培も徐々に榾木(シイタケ菌糸の伸長した原木)が増加し、昭和30年代前半には、毎年約100kgの乾シイタケを生産し、松山市場に出荷するようになりました。」

昭和36年(1961年)県森林組合連合会松山シイタケ市場が完成したのを機に肱川町森林組合においても生産を奨励し、生産の向上を図ったため生産者が増加し肱川町の主要林産物となった。また、林業構造改善事業(第1・2次)を筆頭に、各種の振興整備事業により、林道や栽培・生産施設が整備され、運搬車やモノレール等を導入し、生産向上が図られた。一方では、香川亀次郎組合長のもとに森林組合がシイタケ共販体制を整え系統出荷により、生産者の不安解消に努めた。同組合がシイタケ栽培の発展に果たした役割は大きなものがある(②)。

「昭和40年(1965年)、県森連の松山市場に、乾シイタケを約130kg出荷しましたが、当時、すでに肱川町は県内の一大産地になっていました。森林組合の共販体制も整えられ、安心して出荷できるようになったのです。」

(エ)シイタケ作り即榾木作り

「榾木にする原木は、15~20年生で南受けの山で育ったクヌギが最も適しています。11~12月に伐採し、約1か月間自然乾燥で水をひかせます。玉切り、植菌のあと、伏せ込みに移りますが、これは、接種した菌糸が、原木の中で早く伸長する最適の環境においてやることになります。これで、原木が榾木になるのです。伏せ込み場所の諸条件と、管理が榾木作りの本番ともいえます。1~2年で、榾木が成熟し、少し軽く、弾力性を帯びてくると、次に発生させる場所の榾場(シイタケを発生させる場所)に移します。その後4~5年間はシイタケが発生します。

(オ)春子と秋子

「シイタケ栽培と水とのかかわりは、大変深いものがあります。正覚にあった、以前(昭和42~3年ころ)の榾場には、その上から湧き出ていた清水を引いて散水をしていました。自然の落差を利用したわけです。この水を貯めて、榾木の漬水打木にも使いましたが、今は共同榾場となり、スプリンクラー、モノレール等が完備されています。

シイタケの発生は、一般に3年目の春子からです。春子は自然に生えますが、秋子は浸水打木や、雨天時に榾木に衝撃を与える『しけ打ち』をしたりして生やします。この作業によって、一斉に発生させ、大きさをそろえるのです。シイタケの品種は、かさの開いた程度や、肉の厚さ、大きさによって決まります。例えば、『どんこ』(かさが厚いもの)とか、『うすば』(かさが薄いもの)といっていますが…。大きさ、品質ともに天候に大きく左右されます。そういった少しの品質の相違が価格に大きく影響するのはもちろんです。収穫されたシイタケは、できる限り早く乾シイタケに加工します。原木の伐採から収穫、乾燥まで、シイタケ栽培は、子供を育てるように目が離せません。春子、秋子、冬子あるいは走り子と呼ぶ言葉に人々の〝心遣い〟が表れています。笑いが止まらないほど儲(もう)かった時期もありましたが、今は各地で生産され、そのうえ、菌床栽培のシイタケ、外国産の輸入シイタケの影響で、好景気の時期は消え去りました。」

大洲市と喜多郡を中心とした肱川流域は、県下随一のシイタケ生産地である。最盛期の昭和56年(1981年)乾シイタケの生産量は約7.6t(生5tを乾1tに換算)県内の約45%を占めていた。さらに肱川流域の町村と隣接町村を含めた生産量は、県内全生産量の約78%を占め一大産地を形成していた。当時愛媛県の乾シイタケ生産量は全国順位4位であった(②)。

ドングリを1つひとつ拾い集め播種して苗木を育て、山に植え付けて撫育(ぶいく)していく。そのクヌギの幼木が炭やシイタケの原木になるまでに、約20年の歳月を要する。その木がなくてはならない水をかん養し、炭やシイタケを生産する。人々のくらしと、クヌギの森の産物、いわゆる林産物とのかかわりは、昔から今に受け継がれ、途切れることなく続いていく(クヌギ林の更新は萌芽更新による場合もある。)。

*2 肱川町森林組合の要請で、小学生がドングリ(クヌギの種子)1個2円で集め、組合が育苗していく。

(昭和49年:540,900個、昭和58年:116,000個、平成5年:478,000個。)

*3 炭を焼く際、炭窯から出てくる煙を冷却して取れるのが木錯液。これには優れた減菌効果があるため、近年無農薬栽培農

家から注目されている。

|

図表2-1-9 肱川町の位置と国道及び主要都市からの距離 愛媛県行政区画図より作成。 |

写真2-1-13 山全体がクヌギ林

肱川町中居谷正覚の上方より。平成6年8月撮影 |

写真2-1-16 林中の榾場(ほだば)

肱川町道野尾の森林組合榾場。平成7年1月撮影 |

|

写真2-1-17 急傾斜の正覚地区に開通した林道

平成6年8月2日撮影 |

えひめの記憶 キーワード検索

えひめの記憶 キーワード検索